En réponse aux défis environnementaux et climatiques et aux attentes sociétales, le projet de PAC post-2020 se propose d’élever ses ambitions environnementales pour faciliter et encourager la prise en compte de ces enjeux dans les pratiques agricoles. Un équilibre entre les dimensions économique et environnementale est essentiel à trouver afin d’assurer la stabilité et une rentabilité du travail pour les agriculteurs et de mettre en place une PAC durable (Jereb et al., 2017; COMAGRI, 2019).

Le plan Ecoscheme est un nouvel outil proposé dans la réforme de la PAC post-2020 qui se veut être moteur d’une transition vers une agriculture plus durable (COMAGRI, 2019). Il remplace le verdissement des aides au revenu instauré lors de la réforme de 2013. Tout comme les mesures de verdissement, le plan Ecoscheme permet de consacrer une part des paiements directs à la protection de l’environnement et au climat (COMAGRI, 2019).

Le contenu du plan Ecoscheme a comme double objectif de garantir une unité d’action et d’ambition tout en étant suffisamment flexible pour répondre aux enjeux locaux. Une idée pour atteindre ce but serait de stimuler la transition vers des systèmes agricoles plus durables.

Face aux reproches récurrents concernant l’absence de quantification des effets de la PAC, des outils politiques simples et offrant un suivi solide des résultats à travers l’Europe sont souhaités, tant par des acteurs du monde agricole que par les décideurs européens.

Le lien entre agriculture et environnement est à maintenir et à renforcer, dans la continuité des PAC précédentes. Les nouveaux outils à disposition de l’agriculture affirment assurer des résultats économiques et environnementaux. Si c’est le cas, ils permettraient d’atteindre cette double performance économique et environnementale. Plus répandus, ils pourraient assurer une évaluation précise de l’effet des politiques mises en place.

Ainsi, face à l’enjeu de la définition d’un cadre européen pour l’Ecoscheme et d’une mise en œuvre portant des fruits concrets, cette étude a pour objectif d’évaluer les performances économiques et environnementales des différents systèmes agricoles avec et sans le recours à l’agriculture de précision.

Sommaire

1. CONTEXTE

1.1. La Politique Agricole Commune, PAC

1.1.1. Une PAC tournée vers l’environnement

1.1.2. PAC actuelle

1.1.3. Les objectifs de verdissement

1.1.4. Les résultats de cette mesure

1.2. Enjeux auxquels doit répondre la réforme de la future PAC 2021-2027

1.1.5. Enjeux environnementaux

1.1.6. Attentes sociétales

1.1.7. Enjeux économiques du secteur agricole aux différentes échelles

1.1.8. Bilan : nécessité d’une double performance

1.3. Plan Ecoscheme

1.1.9. But

1.1.10. Structure

1.1.11. Contenu

1.1.12. Stimuler la transition vers certains systèmes agricoles

1.1.13. Le suivi de l’impact de ce plan à l’échelle des exploitations

1.1.14. Intérêt de l’agriculture de précision pour améliorer les performances environnementales des exploitations

1.4. Problématique

2. ETAT DE L’ART

2.1. Définition

2.1.1. Agriculture digitale et smart farming

2.1.2. L’automatisation de l’agriculture

2.1.3. L’agriculture de précision

2.2. Les outils par type de production

2.2.1. L’élevage de précision

2.2.2. Les outils liés à la gestion des surfaces agricoles

2.2.3. Le coût de ces outils

2.3. Les différents niveaux des outils liés à la gestion des intrants en production végétale

2.4. Le développement de l’agriculture digitale en Europe

2.4.1. Données générales

2.4.2. Buts recherchés par les agriculteurs

2.4.3. Intérêt de l’agriculture digitale au regard des politiques agricoles européennes

2.4.4. Durabilité de l’agriculture digitale européenne à l’échelle mondiale

2.5. Eléments freinant le développement de l’agriculture digitale

2.5.1. Freins des agriculteurs à adopter ces technologies

2.5.2. La complexité des technologies

2.5.3. Manque d’infrastructures

2.5.4. Enjeu de standards

2.5.5. Enjeux des connaissances et d’expertises

2.5.6. Défis liés à la gestion des données issues de l’agriculture digitale

2.6. Rôle de l’Union Européenne vis à vis de ces défis

2.7. Enjeu d’une analyse quantitative des performances de ces outils

3. MÉTHODOLOGIE

3.1. Collection des données

3.1.1. Fournisseurs de données

3.1.2. Cultures concernées

3.1.3. Type de données collectées

3.1.4. Coût des AOD selon les intrants

3.2. Traitement des données

3.3. Résultats calculés à partir des données

3.3.1. Résultats à calculer pour une analyse complète

3.3.2. Résultats obtenus en fonction des données disponibles

4. EVALUATION DE LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

4.1. Gestion de l’irrigation

4.1.1. Culture d’amandes

4.1.2. Culture de coton

4.1.3. Oléiculture

4.1.4. Culture de pêches

4.1.5. Culture de pistaches

4.1.6. Culture de pommes de terre

4.1.7. Culture de raisins

4.1.8. Culture de maïs

4.1.9. Bilan performance des OAD liés à la gestion de l’irrigation

4.2. Gestion des pesticides

4.2.1. Culture d’amandes

4.2.2. Culture de betteraves

4.2.3. Culture de blé

4.2.4. Blé tendre

4.2.5. Culture de coton

4.2.6. Culture de haricots

4.2.7. Culture de kiwis

4.2.8. Oléiculture

4.2.9. Culture d’orge

4.2.10. Culture de pêches

4.2.11. Culture de pistaches

4.2.12. Culture de pois chiches

4.2.13. Culture de pommes de terre

4.2.14. Culture de raisins

4.2.15. Culture de stevia

4.2.16. Culture de tomates

4.2.17. Bilan des performances des OAD liés à la gestion des pesticides

4.3. Gestion de la fertilisation

4.3.1. Culture d’amande

4.3.2. Culture de blé

4.3.3. Culture de colza

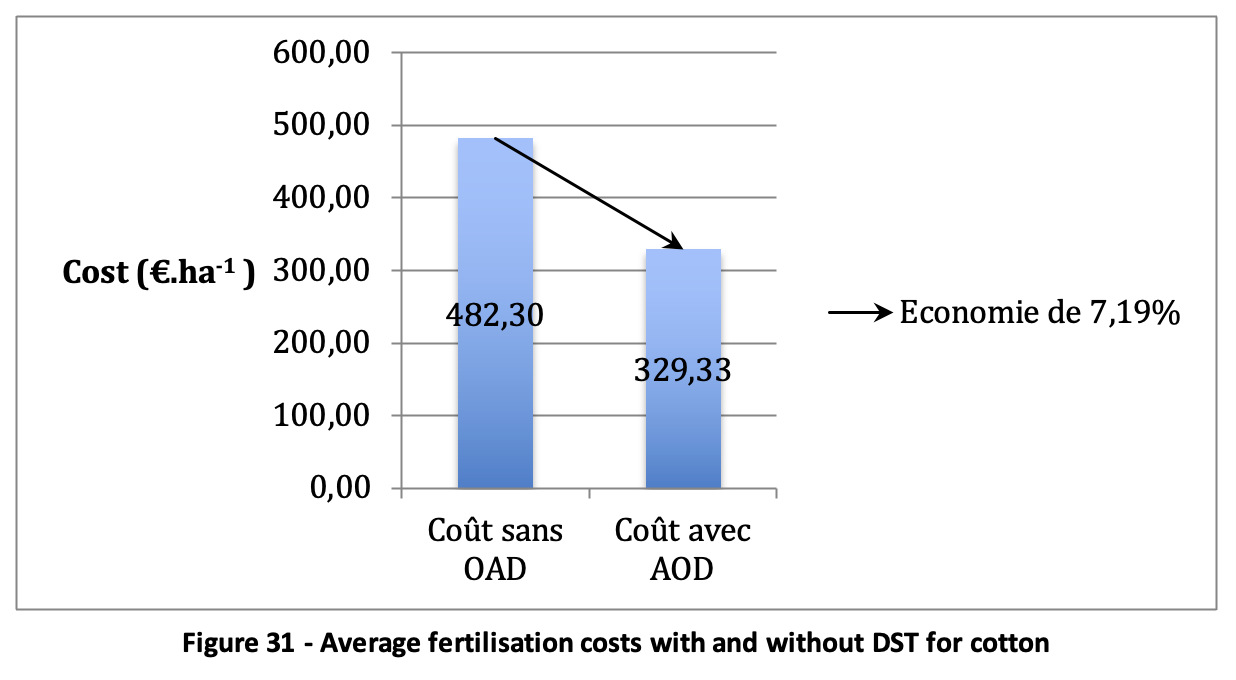

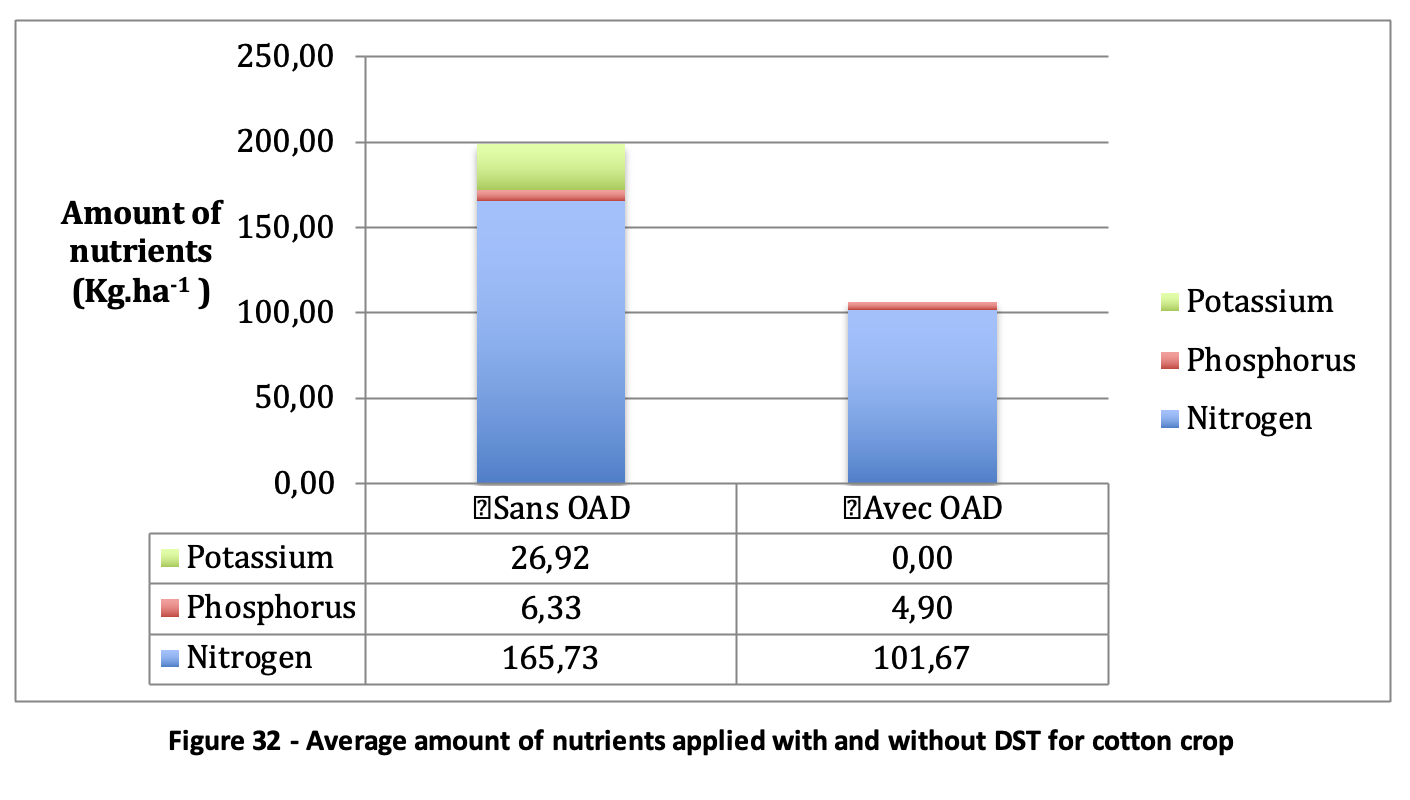

4.3.4. Culture de coton

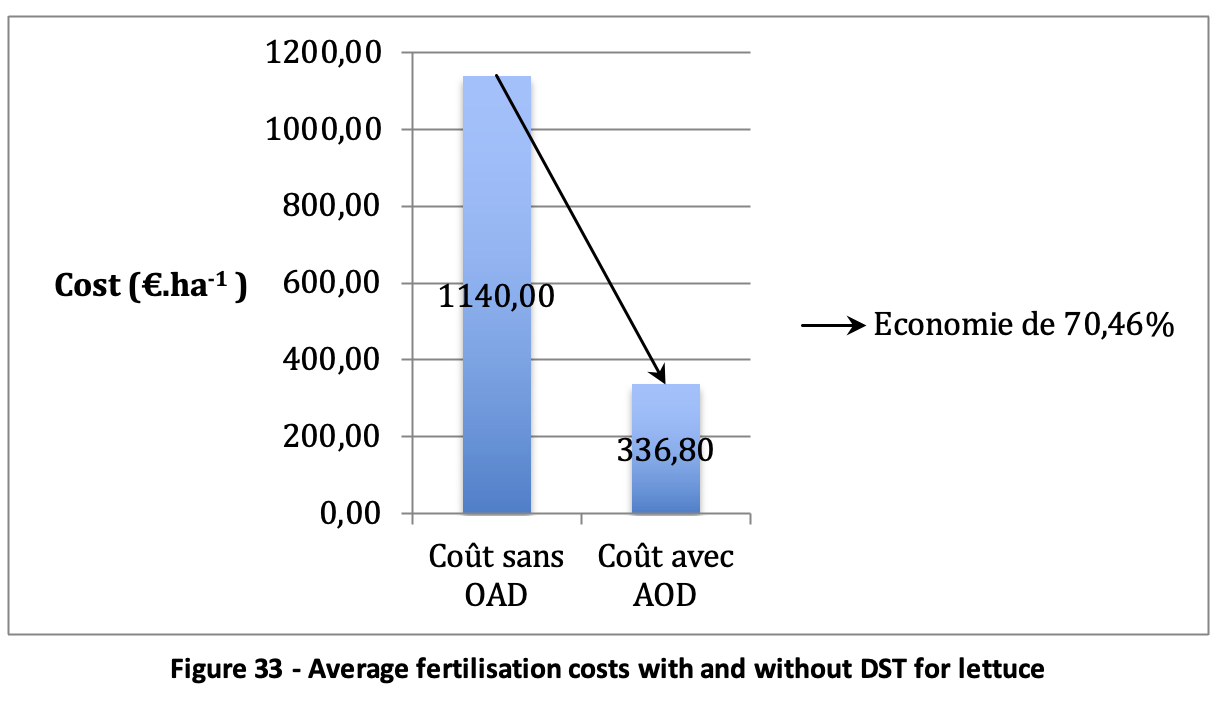

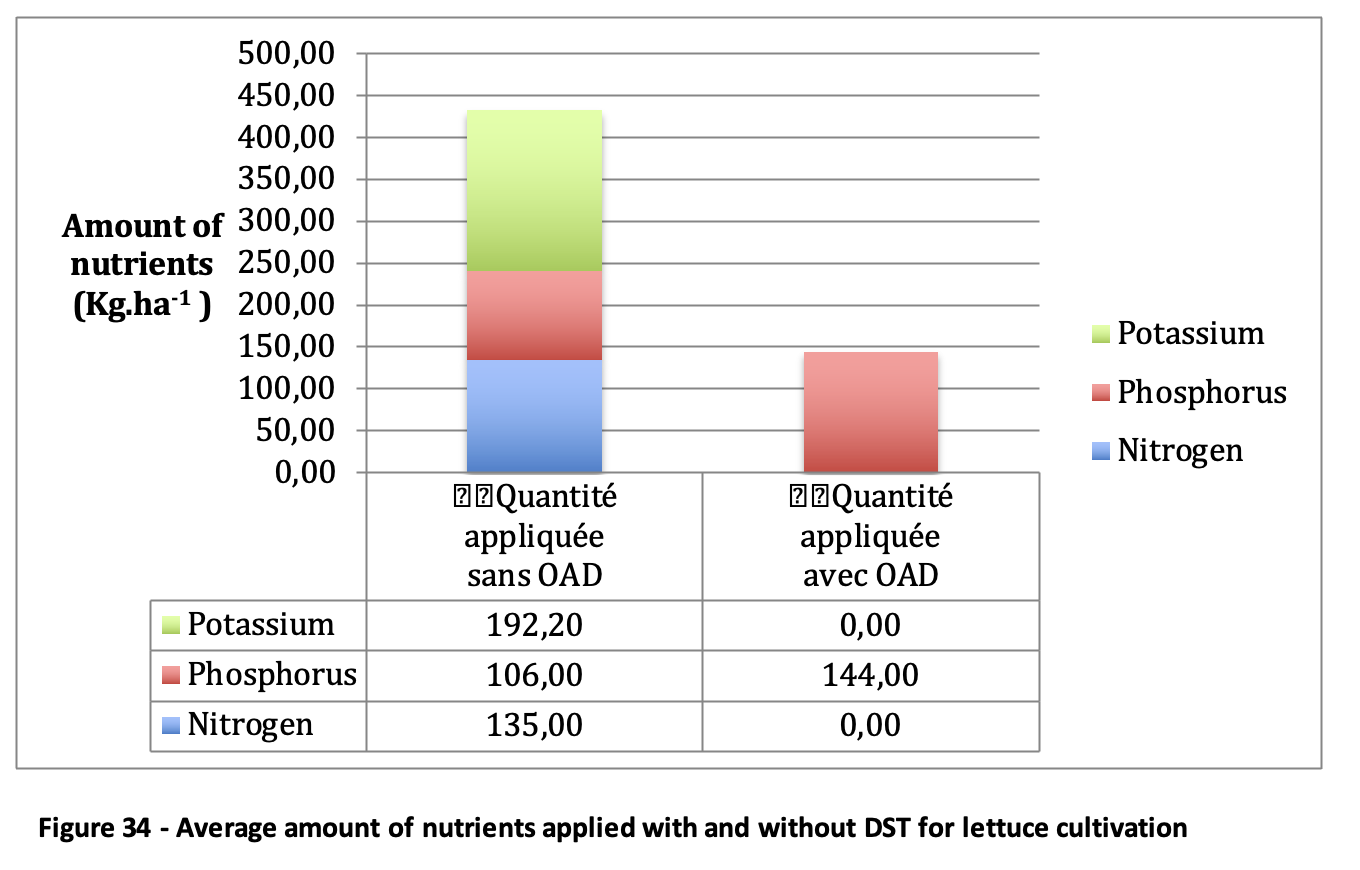

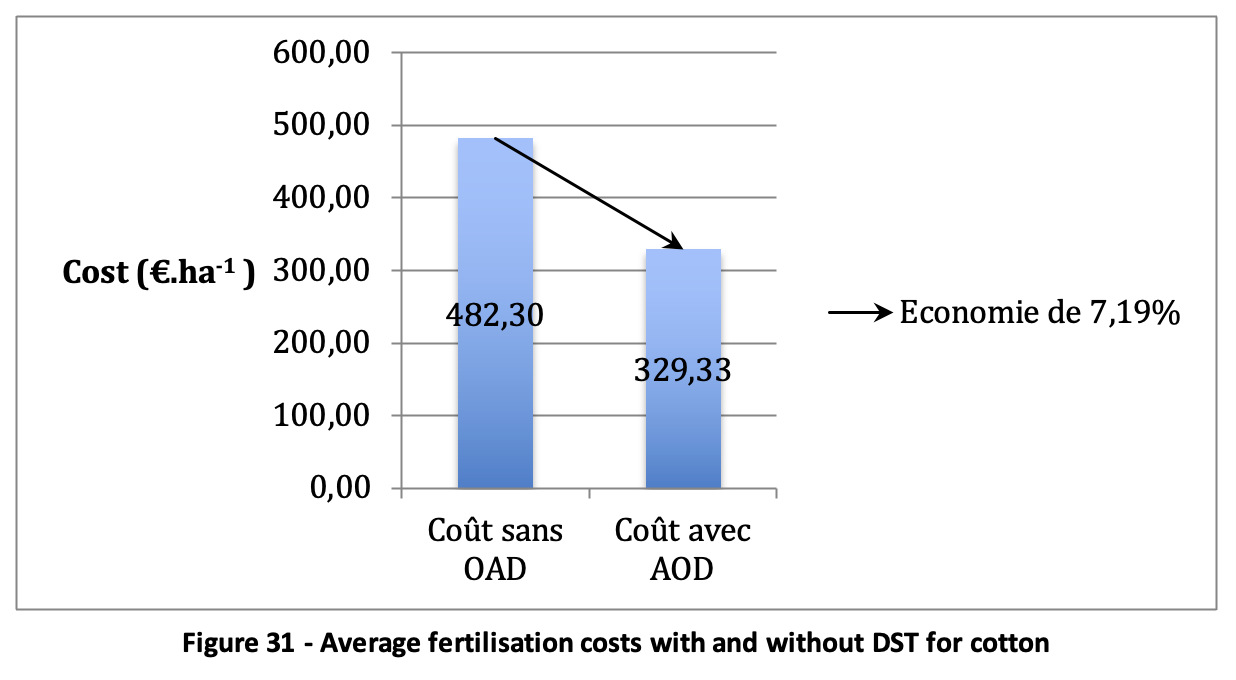

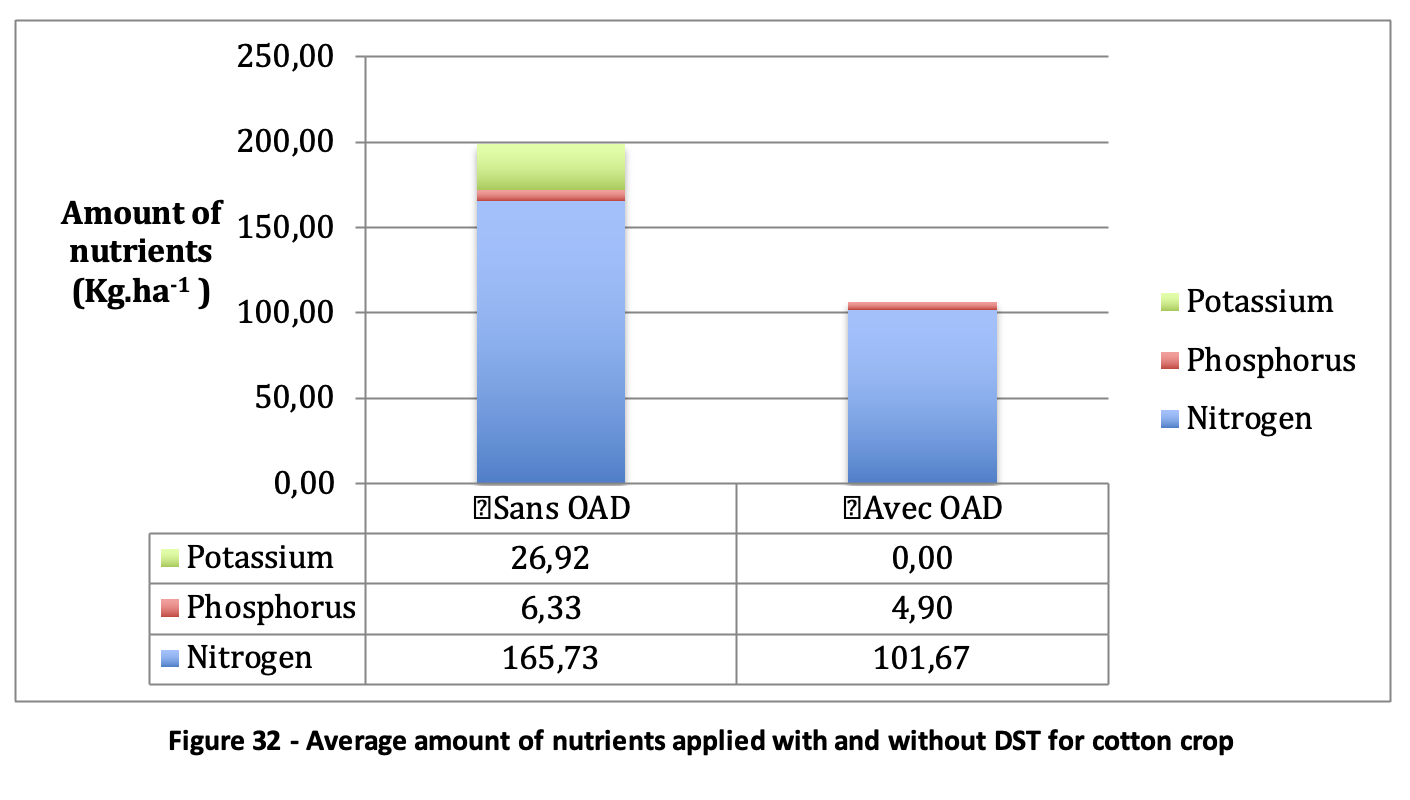

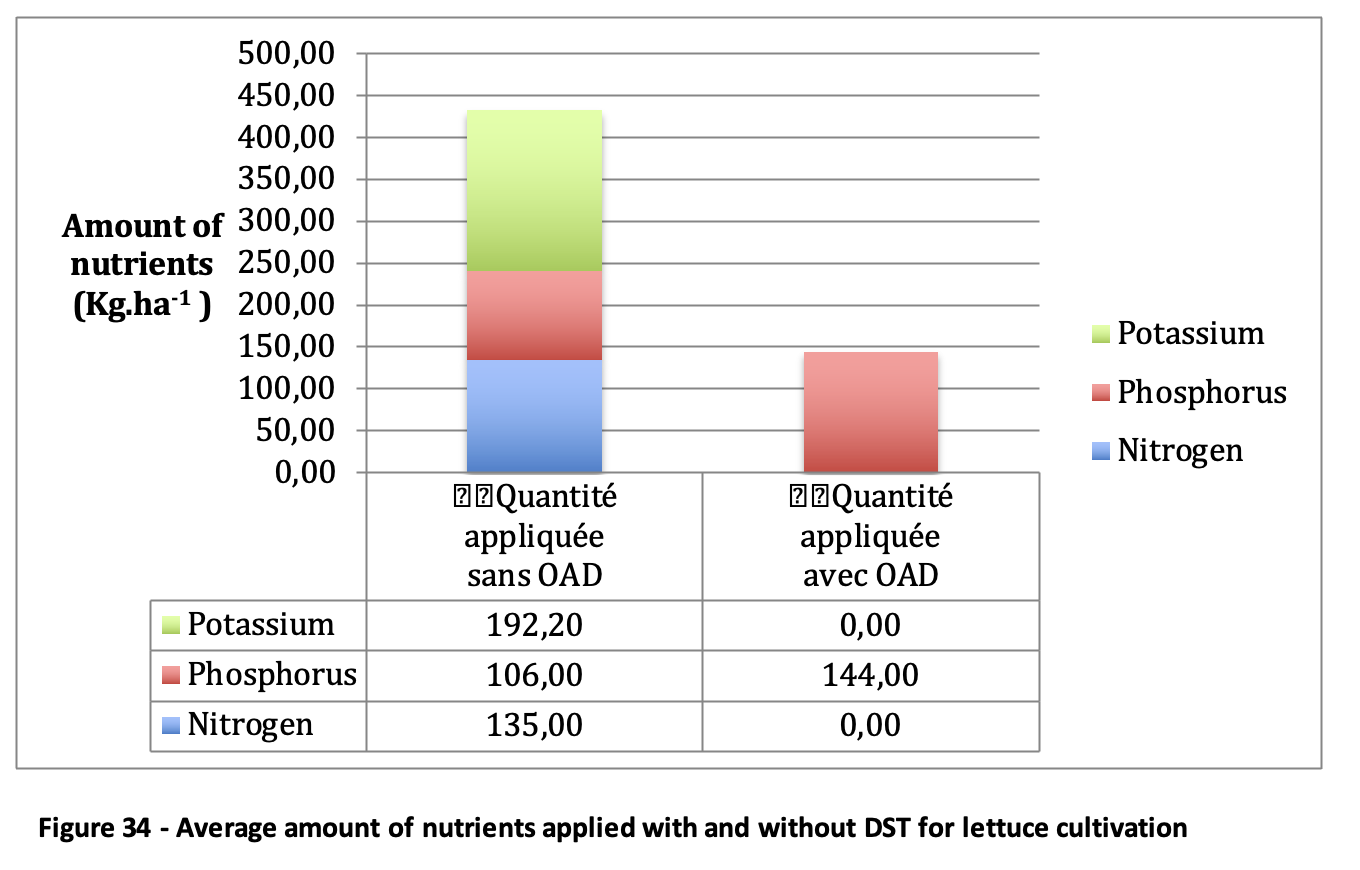

4.3.5. Culture de laitues

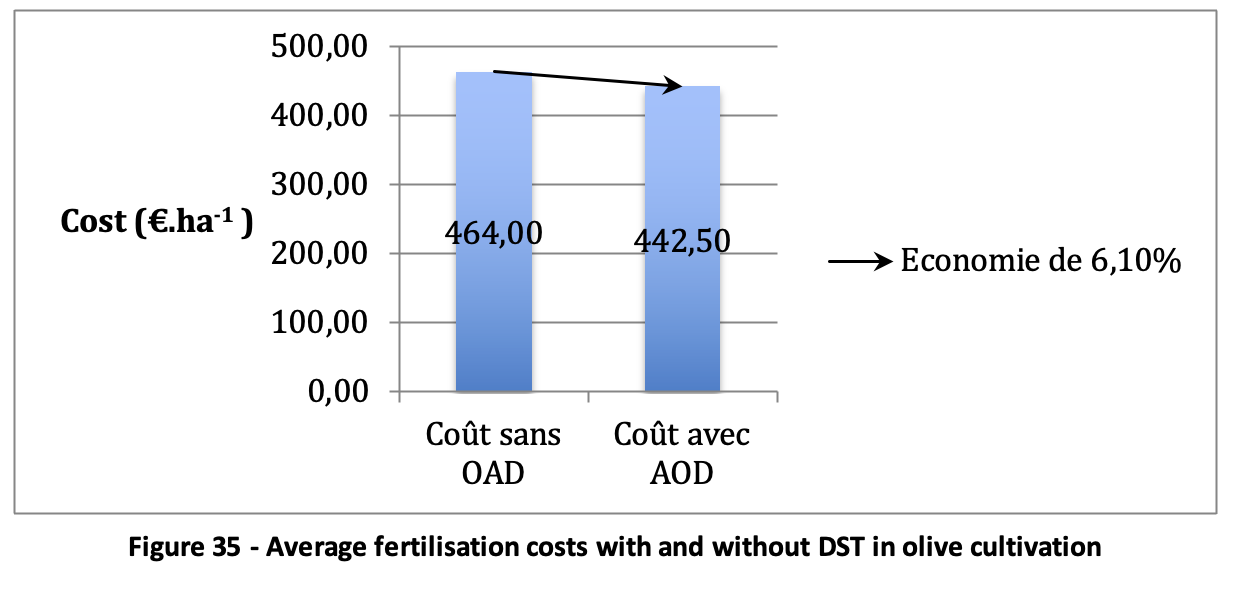

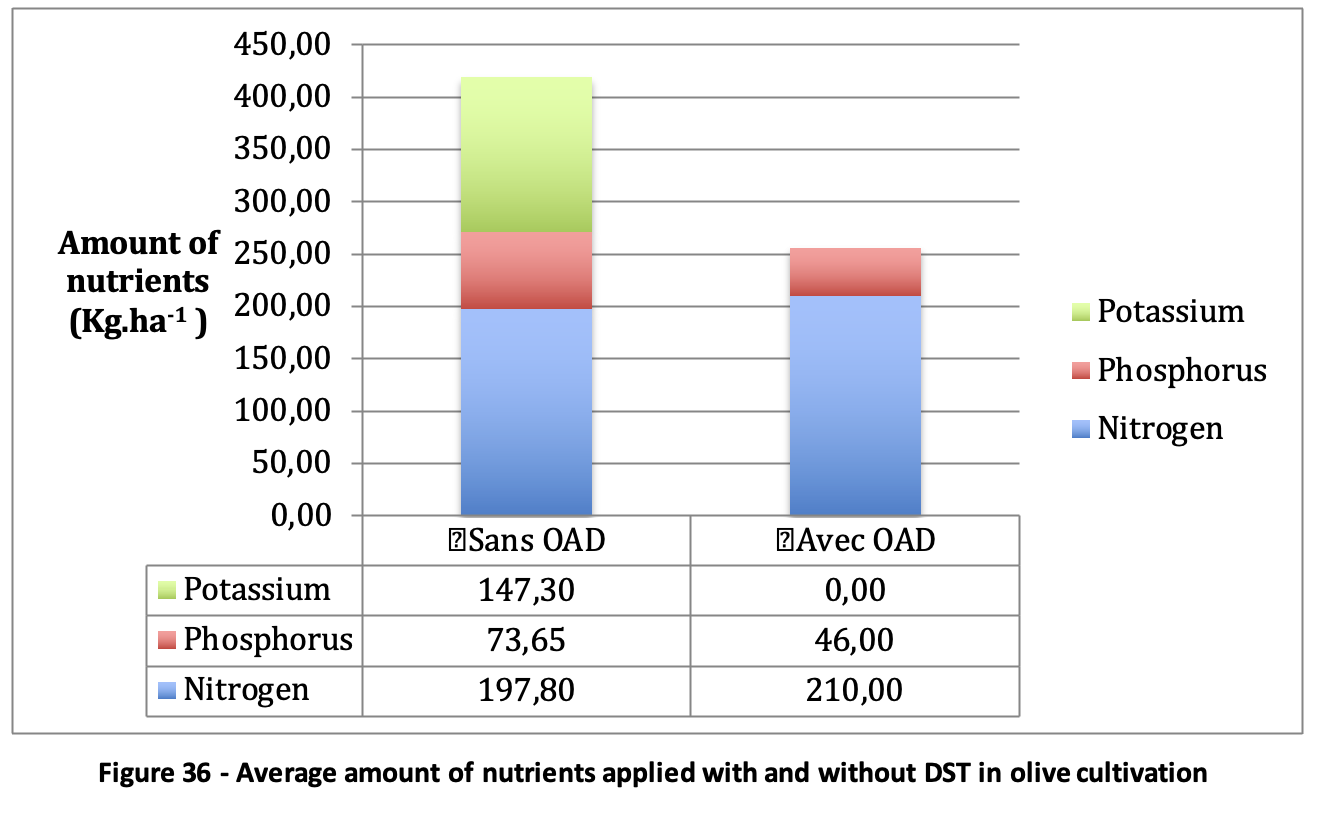

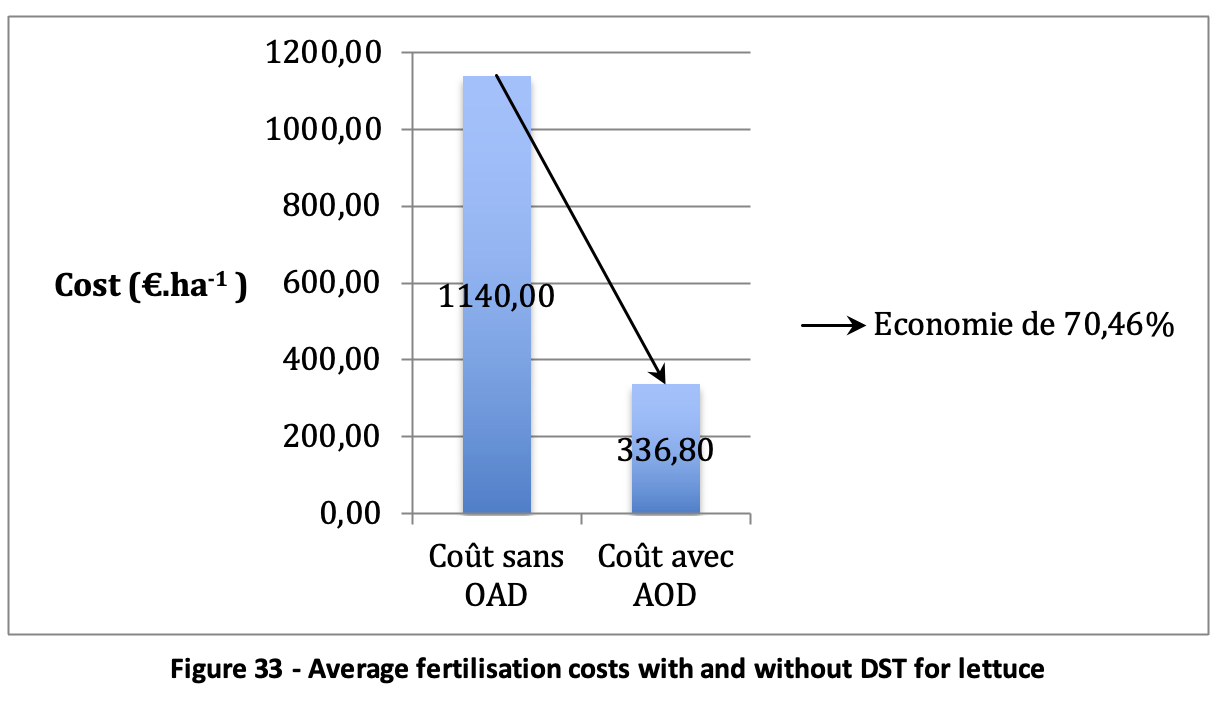

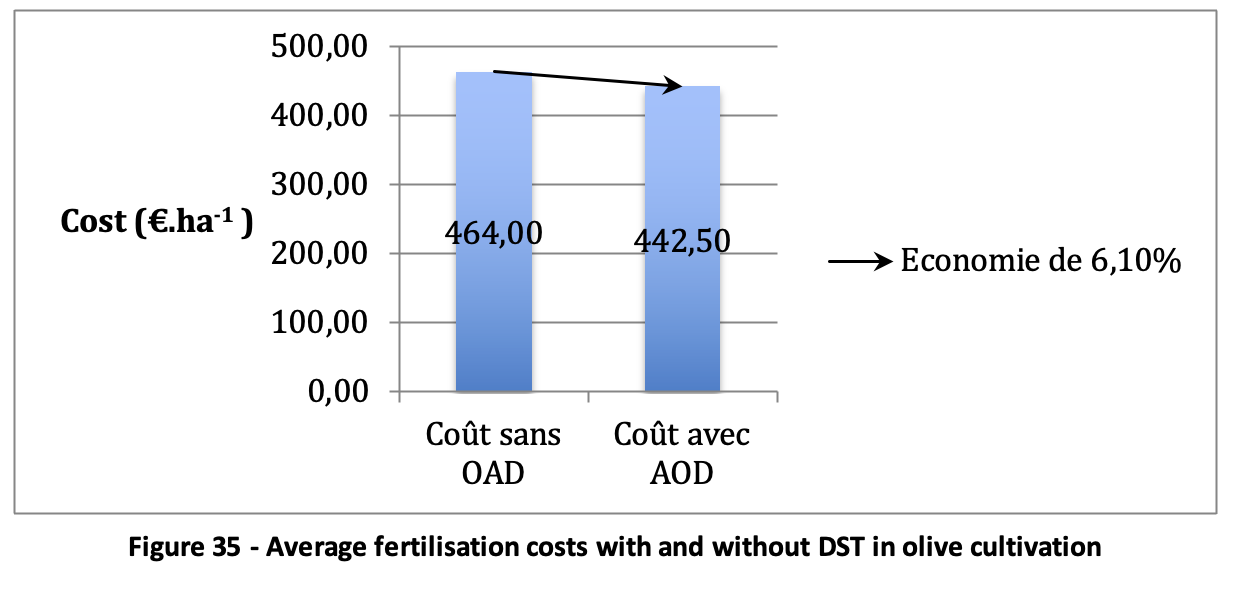

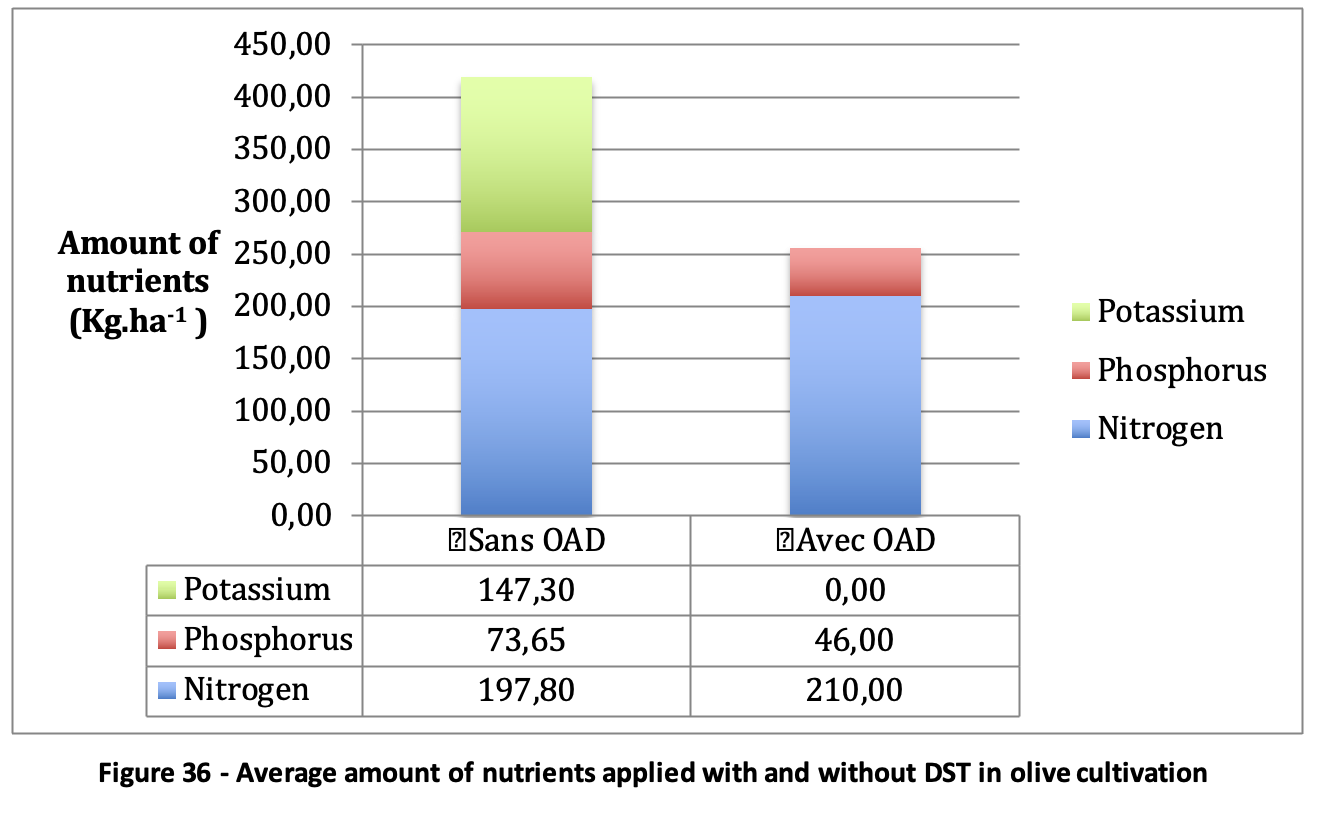

4.3.6. Oléiculture

4.3.7. Culture d’orge

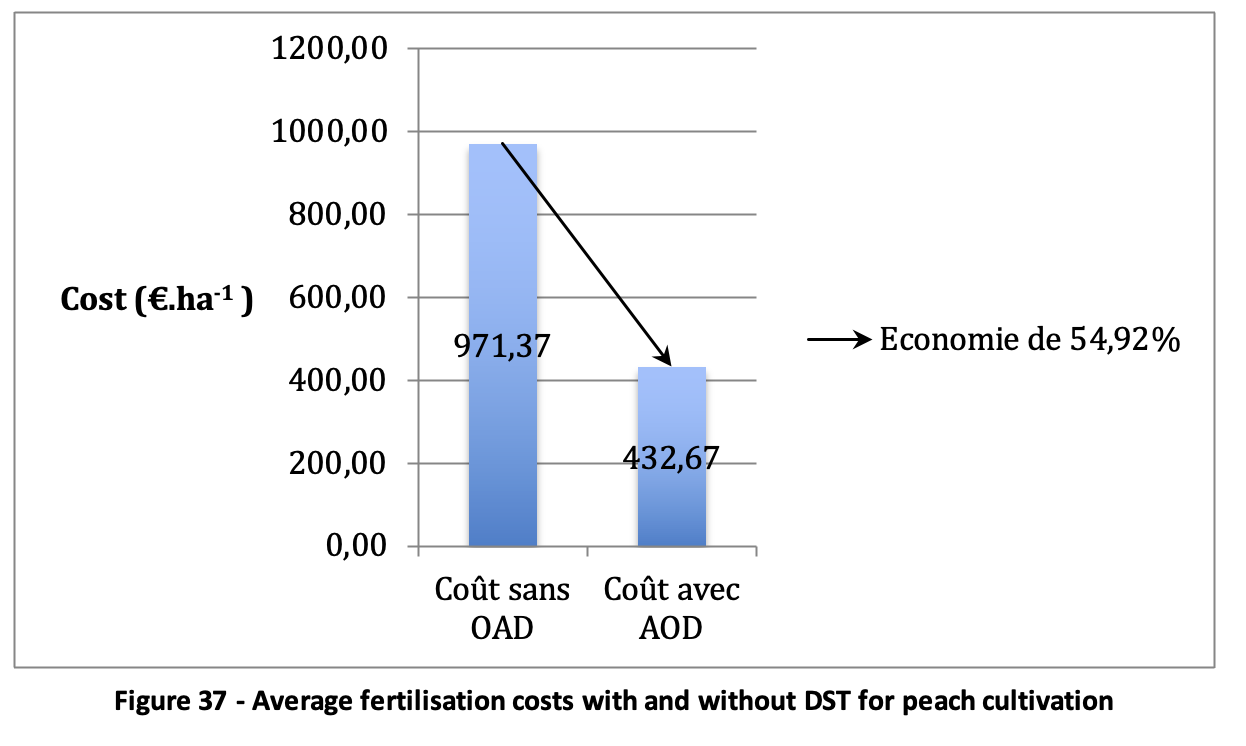

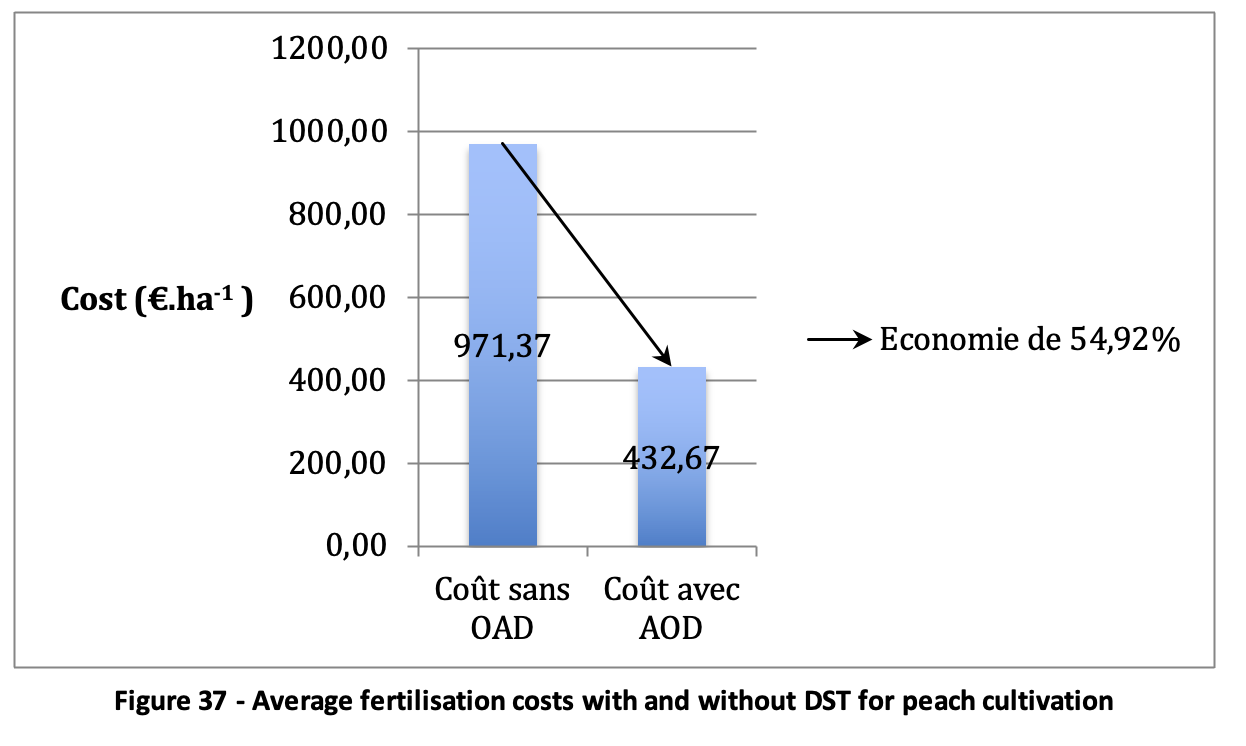

4.3.8. Culture de pêches

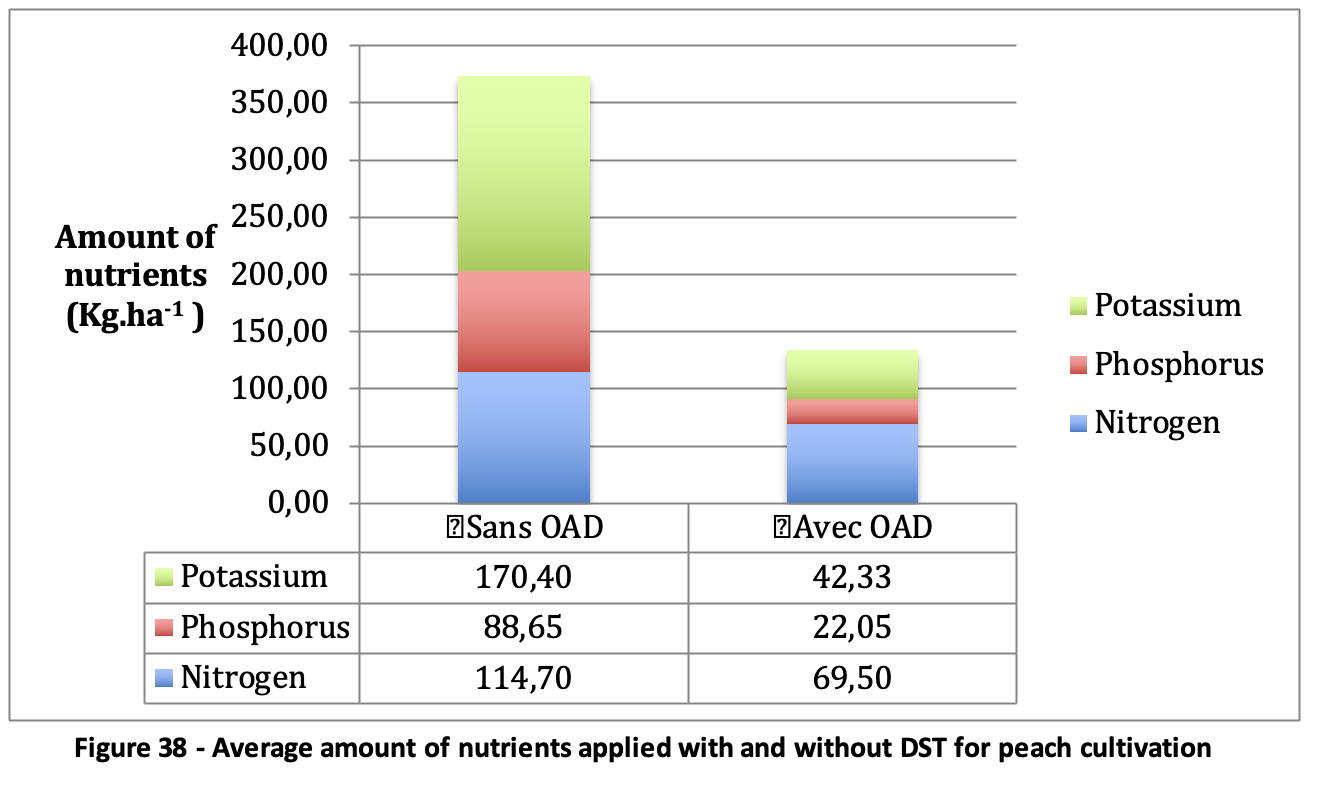

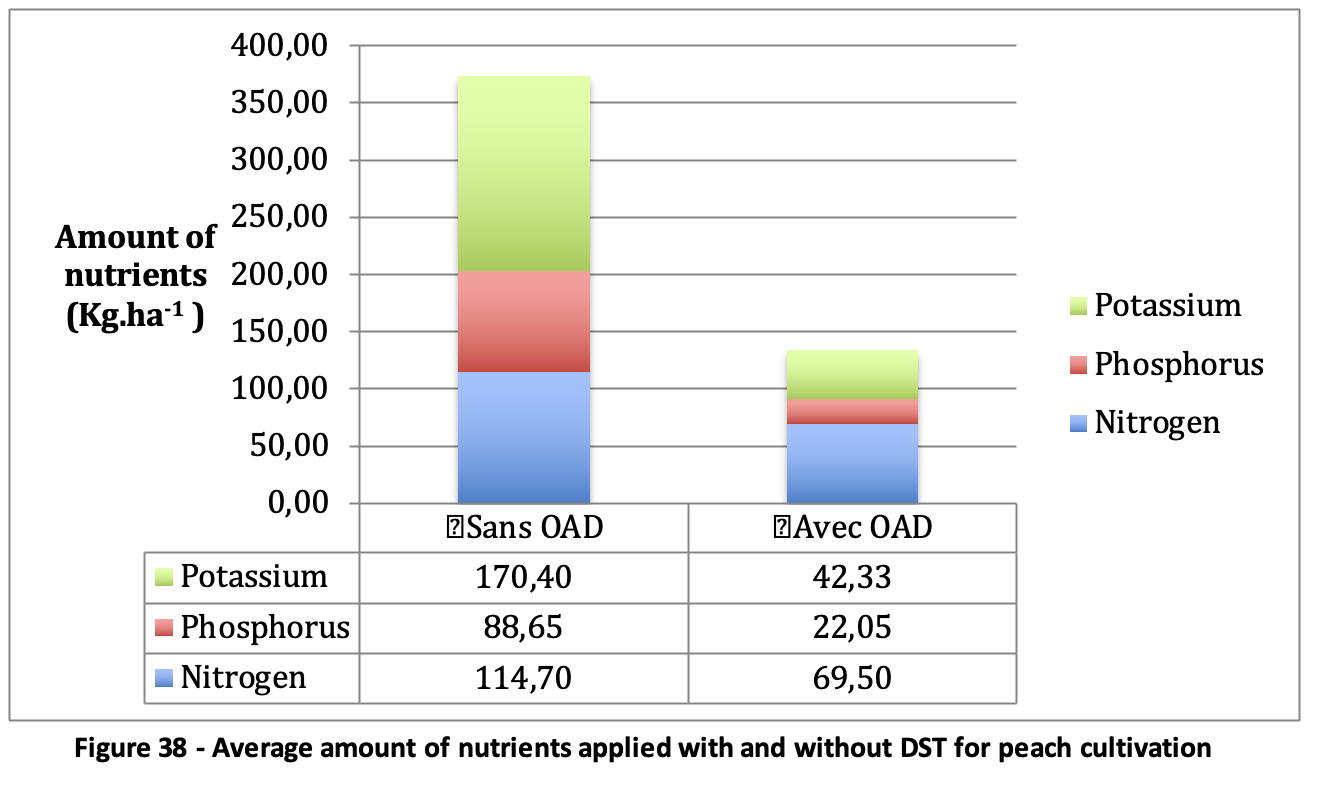

4.3.9. Culture de pommes de terre

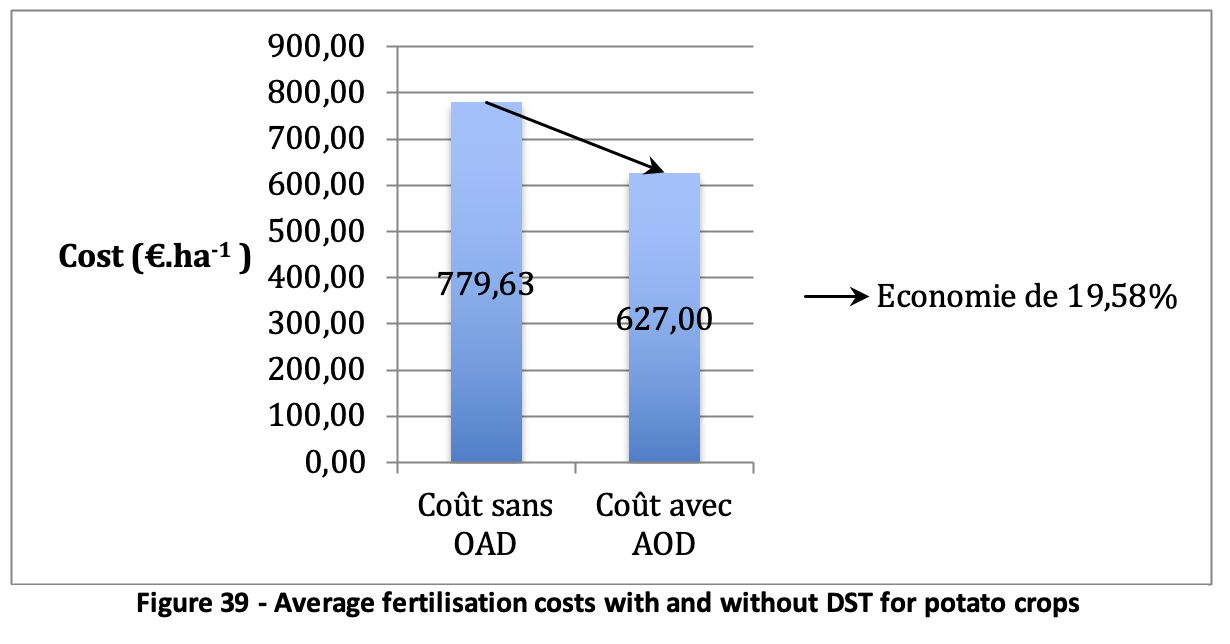

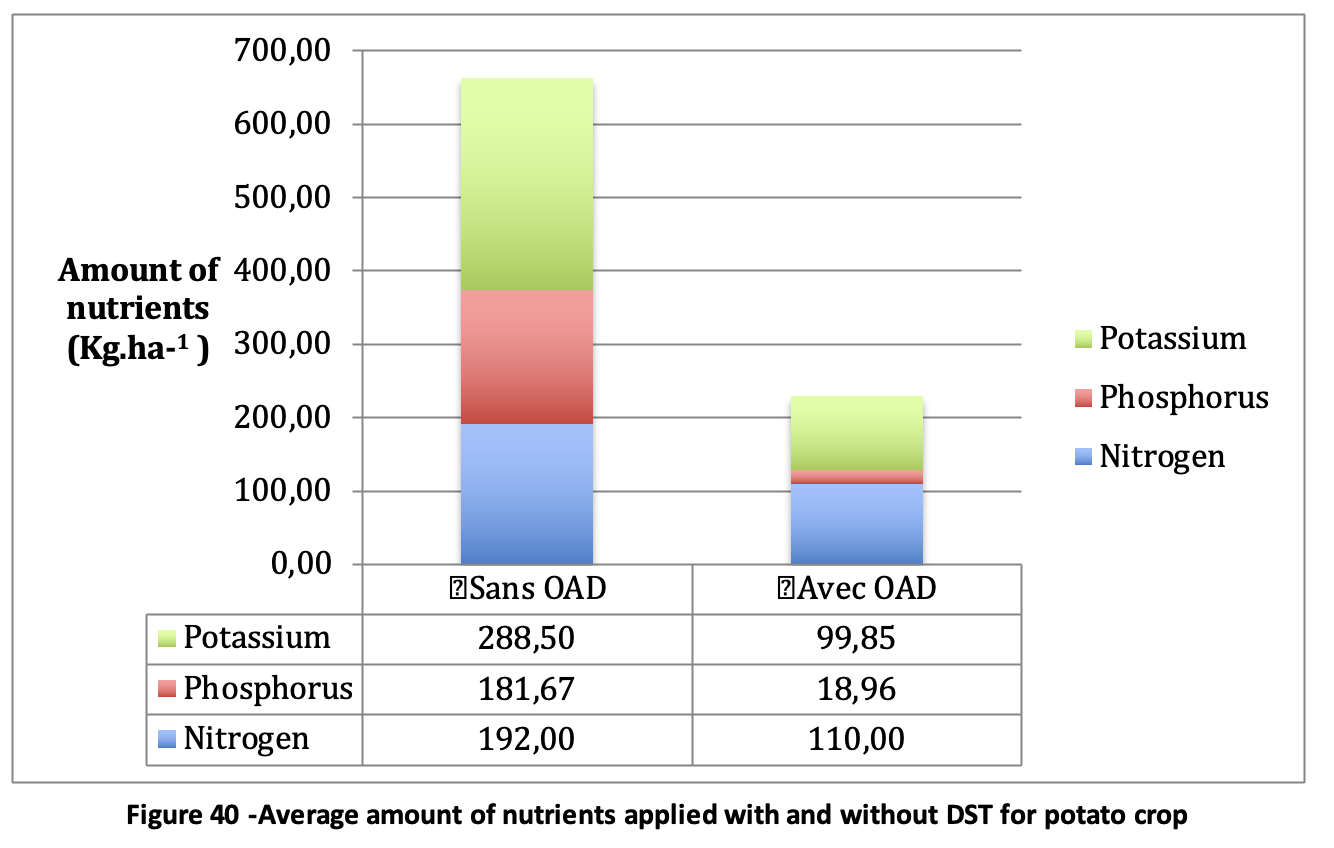

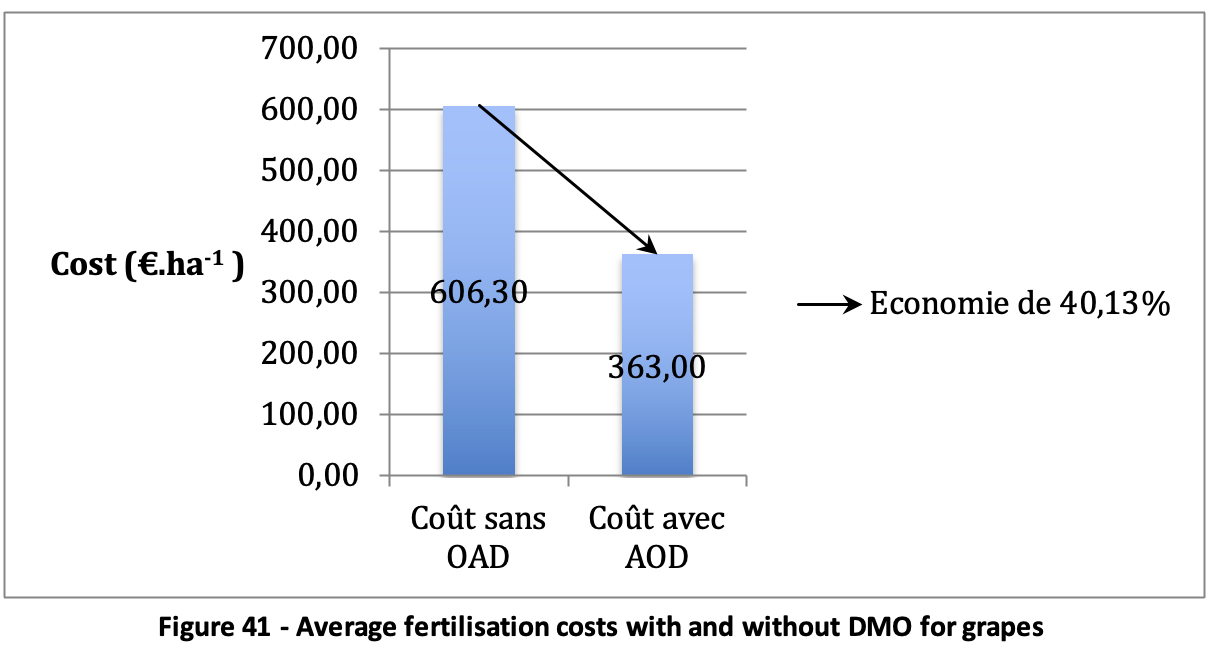

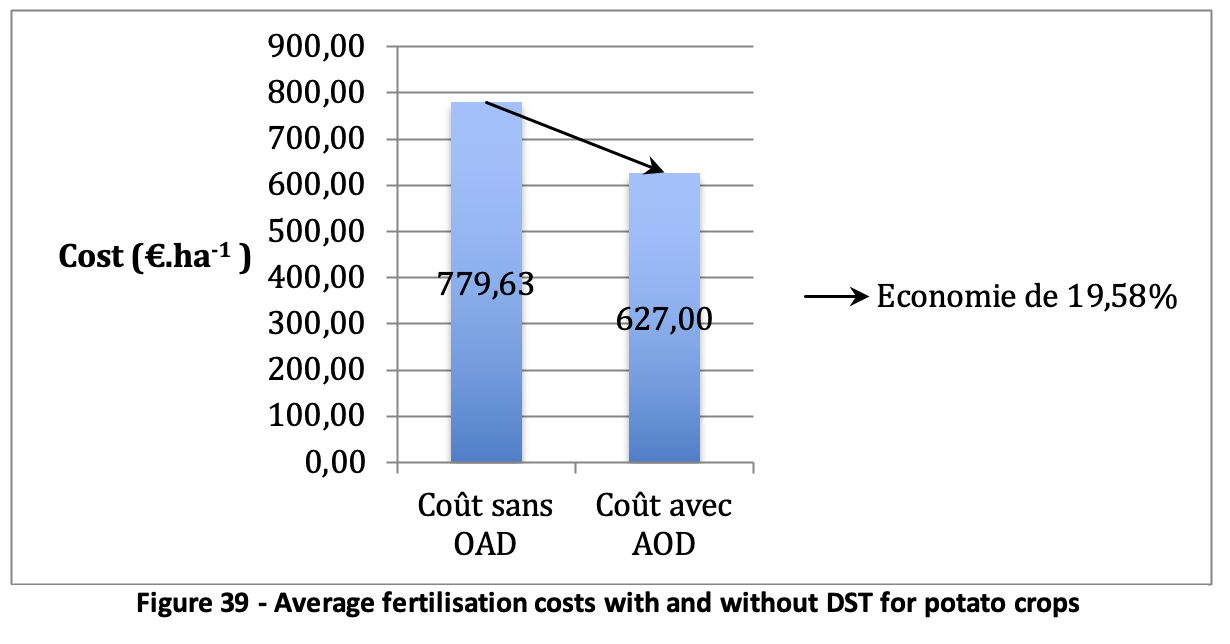

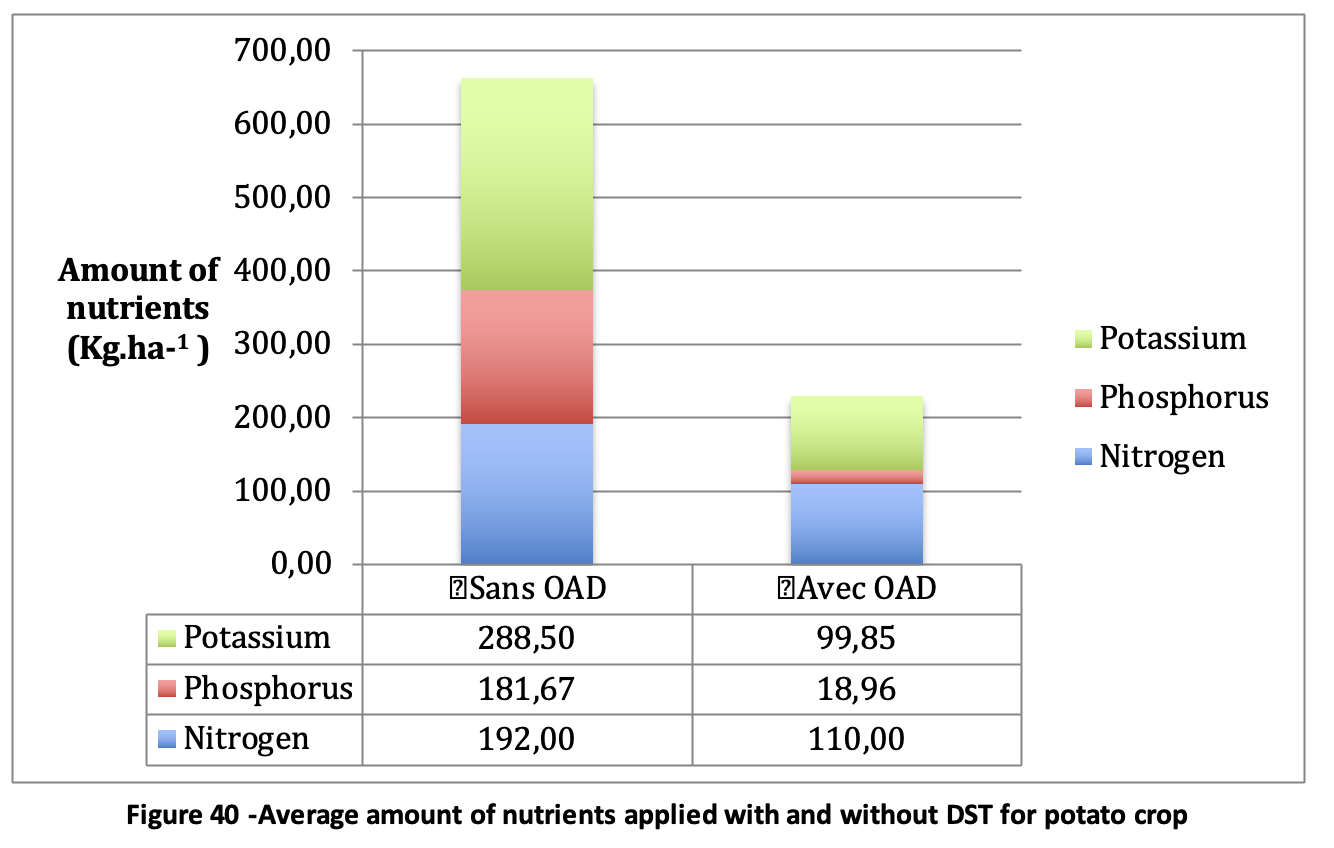

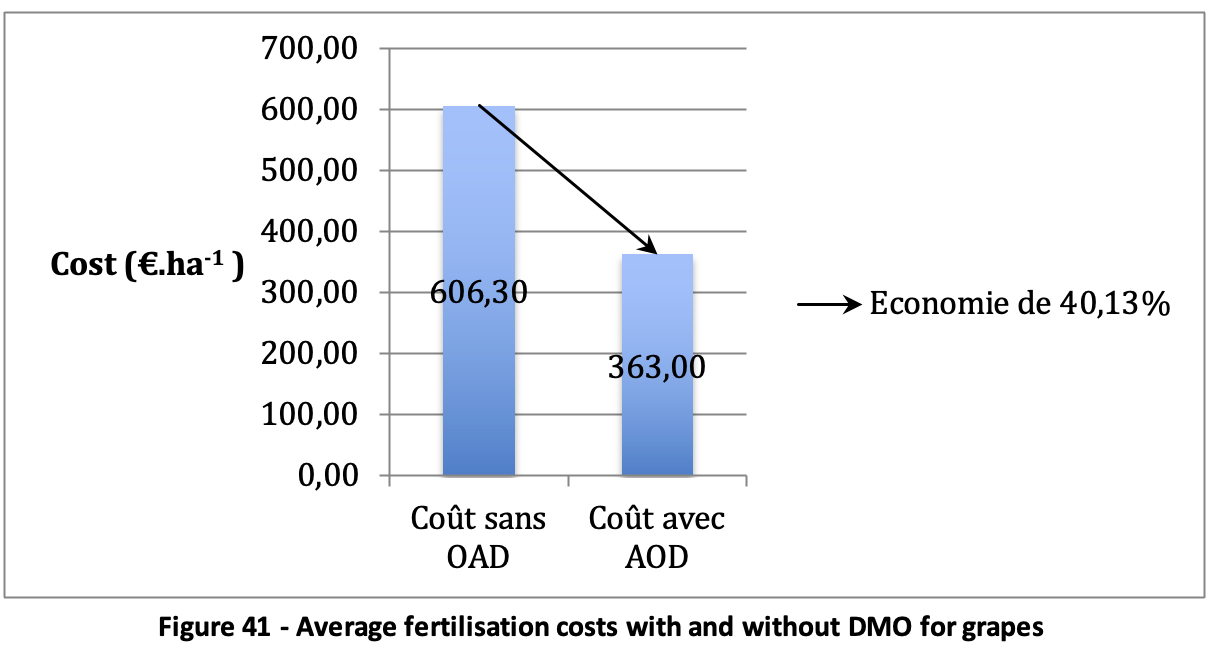

4.3.10. Culture de raisins

4.3.11. Culture de tomates

4.3.12. Bilan des performances des OAD liés à la gestion des fertilisants

4.4. Récapitulatif de la performance des OAD par culture

4.4.1. Culture d’amandes

4.4.2. Culture de blé

4.4.3. Culture de coton

4.4.4. Oléiculture

4.4.5. Cultures d’orge

4.4.6. Culture de pêches

4.4.7. Culture de pistaches

4.4.8. Culture de pommes de terre

4.4.9. Culture de raisins

4.4.10. Culture de tomates

5. DISCUSSION

5.1. Performance des OAD

5.1.1. Performance environnementale

5.1.2. Performance économique

5.1.3. Limites et perspectives de l’analyse

5.1.4. Bilan de la performance des OAD

5.2. Conséquences de l’implantation de l’agriculture digitale

5.2.1. Conséquences sur les emplois

5.2.2. L’agriculture digitale au regard des systèmes agricoles

5.2.3. L’agriculture digitale face à la diversité des exploitations agricoles européennes

5.3. Stimuler la transition vers l’agriculture digitale

CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

1. Contexte

1.1. La Politique Agricole Commune, PAC

1.1.1. Une PAC tournée vers l’environnement

La PAC, créée en 1962, avait pour objectif de procurer de la nourriture à un prix abordable en Europe et d’assurer un cadre de vie décent aux agriculteurs. A cette orientation économique soutenant les marchés agricoles et les producteurs, s’ajoute, à partir des années 90, une dimension environnementale (European Commission, 2019). En 1985, le Conseil introduit pour la première fois dans l’article 19 du règlement 795/85 la notion de protection des habitats et des paysages agricoles. En 1991 la Commission souligne l’importance d’encourager une production respectueuse de l’environnement. L’intégration d’exigences environnementales dans la PAC lors de la réforme de Mac Sharry, en 1992, donne suite à cette orientation. La protection de l’environnement va gagner de l’importance au fur et à mesure des réformes des politiques agricoles, jusqu’à devenir l’un des trois principaux enjeux de la réforme Ciolos de 2013 (European Commission, 2019).

Les agriculteurs, encouragés à minimiser leur empreinte environnementale en modifiant leurs pratiques, ont permis une réduction de 21% d’émissions de GES, Gaz à Effet de Serre, grâce une utilisation plus efficiente des engrais entre 1990 et 2014 (COMAGRI, 2019). Aujourd’hui, la société européenne semble exprimer une forte attente en matière de lien entre l’agriculture et l’environnement. Des réponses apportées par ce secteur, et tout particulièrement en ce qui concerne le changement climatique sont espérées.

1.1.2. PAC actuelle

Afin d’améliorer les performances environnementales et climatiques de la PAC, la réforme de 2013 a instauré une mesure de « verdissement », aussi appelée « paiement vert ». Cette mesure, représente 30% des paiements directs, soit 12 milliards d’euros. Mise en pratique, en 2015, cette mesure rémunère les agriculteurs pour la réalisation de pratiques bénéfiques pour l’environnement, fournissant des biens publics de base (Jereb et al., 2017).

1.1.3. Les objectifs de verdissement

Le verdissement vise à encourager des pratiques agronomiques simples et bénéfiques pour l’environnement à l’échelle de l’ensemble du territoire de l’Union. Ces pratiques sont mises en œuvre par des millions d’agriculteurs, sur de larges pans du territoire européen. Les mesures de verdissement répondent à trois objectifs environnementaux. Le premier concerne l’amélioration de la qualité des sols, notamment via l’augmentation du taux de matière organique en assurant une diversification des cultures minimum obligatoire. Le second assure la préservation et l’amélioration de la biodiversité par l’intégration d’un certain pourcentage de surfaces d’intérêts écologiques, SIE, dans les exploitations. Les jachères, les surfaces de cultures dérobées et de plantes fixant l’azote, et certaines particularités topographiques font partie de ces SIE. Le dernier objectif environnemental est la séquestration du carbone par les prairies permanentes, en assurant la protection de ces dernières (Jereb et al., 2017).

1.1.4. Les résultats de cette mesure

Le rapport de la Cour des Comptes Européenne s’interroge sur l’efficacité des mesures de verdissement mises en place. La Cour estime que ces mesures ne sont à l’origine de changements positifs que pour 5% des agriculteurs. 65 % d’entre eux n’auraient pas eu à modifier leurs pratiques pour être éligibles à ces aides (Jereb et al., 2017). Toutefois, par ce bilan, la Cour des Comptes relève uniquement les changements positifs de pratiques réalisés par les agriculteurs. Elle ne prend pas en compte le maintien des pratiques bénéfiques pour l’environnement déjà mises en œuvre par les agriculteurs. Selon la Commission, 77% des surfaces agricoles de l’Union Européenne sont concernées par le verdissement.Ces constats divers montrent le manque de clarté des objectifs environnementaux et soulèvent l’ambivalence de cette mesure. Doit-elle inciter les exploitations à se tourner d’avantage vers l’environnement ou doit-elle récompenser les agriculteurs pour leurs pratiques bénéfiques pour l’environnement ?

Toutefois, il est souligné que la PAC de 2013 a construit une cohérence, basée sur des objectifs communs européens, entre ces mesures de verdissement, les normes et exigences de conditionnalité et les engagements relevant du développement rural (Jereb et al., 2017).

1.2. Enjeux auxquels doit répondre la réforme de la future PAC 2021-2027

1.1.5. Enjeux environnementaux

La Cour des Comptes soulève parmi ses recommandations l’importance d’établir des objectifs environnementaux quantifiés. Elle insiste également sur le besoin de concevoir des modèles qui suivront l’impact des futures mesures environnementales de la PAC sur l’environnement et le climat (Jereb et al., 2017).

De plus, de nombreux engagements environnementaux ont été pris par l’Union Européenne au plan international depuis la réforme de 2013. Il s’agit notamment de l’objectif de réduire de 40% les émissions de GES d’ici 2030, décidé lors des accords de Paris en 2015 et des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies (European Commission, 2018). Les thématiques de lutte et d’adaptation au changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles (eau, sol et air) et la préservation de la biodiversité et des écosystèmes figurent parmi ces objectifs. Il est affirmé dans les ODD que la réalisation de ces objectifs passe par la mise en place de politiques et de stratégies au niveau national (Nations Unies, 2019). Dans le cadre de ces engagements, trois des neufs objectifs de la future PAC proposée par la Commission sortante sont liés à l’environnement et reprennent les thématiques des ODD.

1.1.6. Attentes sociétales

Les citoyens européens attendent du secteur agricole des denrées alimentaires sûres, nutritives et à des prix justes. Parallèlement, ils font part d’un souhait grandissant de vivre d’une agriculture produisant plus durablement, qui se traduit notamment par une attention plus soutenue quant à l’origine et la qualité des aliments. Cette notion de durabilité englobe la protection de l’environnement, la lutte contre le changement climatique et le maintien de la biodiversité et du bien-être animal (COMAGRI, 2019). L’impact de l’agriculture sur la santé des producteurs est également un sujet fréquemment soulevé. Une enquête européenne a également mis en évidence le souhait de renforcer le rôle des agriculteurs dans la chaîne alimentaire et de soutenir les communautés rurales et l’agriculture familiale (DGCOMM, 2016).

De nombreux acteurs, dont les syndicats agricoles, souhaitent que les agriculteurs soient moteurs de ces évolutions et demandent un accompagnement dans la transition agricole, une simplification de la PAC tant au niveau administratif que dans son utilisation et dans les sanctions qu’elle instaure. Des politiques avec des objectifs concrets et des indicateurs clairs et rigoureux sont attendus.

1.1.7. Enjeux économiques du secteur agricole aux différentes échelles

Les politiques agricoles doivent permettre aux agriculteurs la production de denrées alimentaires, de biens publics et de services de qualité en réponse aux attentes des consommateurs tout en assurant un revenu décent (European Commission, 2019).

Le secteur agricole doit être soutenu en rémunération des biens non marchands qu’il produit, au regard des distorsions de coûts liés aux choix de société que l’Union Européenne a fait, ainsi que face aux marchés et leurs volatilités croissantes.

Au delà des justes rémunérations des biens non marchands par la PAC, l’enjeu est à la fois de renforcer la position des agriculteurs au sein de chaînes d’approvisionnement qui tendent à réduire le coût des matières premières (European Commission, 2019). Il s’agit aussi de les inciter à se projeter en investissant tout en leur donnant les moyens de gérer la volatilité des prix et des marchés et de les préserver des impacts de crises profondes d’origines essentiellement exogènes.

A l’échelle internationale, la compétitivité de l’Europe doit s’en retrouver renforcée afin que l’Union Européenne consolide sa place sur les marchés mondiaux pour les différents segments de marché –assumant sa responsabilité en matière d’approvisionnement et de stabilité des marchés alimentaires – et renforce son degré d’autonomie notamment protéique.

1.1.8. Bilan : nécessité d’une double performance

En réponse aux défis environnementaux et climatiques et aux attentes sociétales, le projet de PAC post-2020 se propose d’élever ses ambitions environnementales pour faciliter et encourager la prise en compte de ces enjeux dans les pratiques agricoles. Un équilibre entre les dimensions économique et environnementale est essentiel à trouver afin d’assurer la stabilité et une rentabilité du travail pour les agriculteurs et de mettre en place une PAC durable (Jereb et al., 2017; COMAGRI, 2019).

1.3. Plan Ecoscheme

1.1.9. But

Le plan Ecoscheme est un nouvel outil proposé dans la réforme de la PAC post-2020 qui se veut être moteur d’une transition vers une agriculture plus durable (COMAGRI, 2019). Il remplace le verdissement des aides au revenu instauré lors de la réforme de 2013. Tout comme les mesures de verdissement, le plan Ecoscheme permet de consacrer une part des paiements directs à la protection de l’environnement et au climat (COMAGRI, 2019).

1.1.10. Structure

Il s’agirait d’aides à l’hectare variables d’un Etat à l’autre (voire d’une région à l’autre) et d’une mesure à l’autre, que les agriculteurs recevraient annuellement en fonction des pratiques bénéfiques pour l’environnement et pour le climat qu’ils mettent en place. Les états membres auraient l’obligation de mettre en œuvre cet outil. Ils seraient libres des mesures à y insérer et des exigences environnementales portées par ces mesures, lesquelles seraient facultatives pour les agriculteurs (COMAGRI, 2019).

Pour ne pas empiéter sur les autres mesures de la PAC, les pratiques et les dispositifs promus par cette mesure devraient assurer des bénéfices environnementaux supérieurs à ceux demandés pour la conditionnalité environnementale[1]. Cette conditionnalité environnementale devrait être mise en place par les états membres au titre de la PAC. La commission concède toutefois un degré très fort de subsidiarité dans les exigences réelles faites à leurs agriculteurs en la matière. Les pratiques et bénéfices devraient également porter sur des engagements différents des MAEC[2], Mesures Agro-Environnementales et Climatiques, du second pilier.

La Commission de l’Agriculture du Parlement Européen, COMAGRI, dans sa position sur la proposition de réforme de la Commission, a, quant à elle, souligné que de tels pratiques et dispositifs devraient être à la fois bénéfiques pour l’environnement et économiquement viables afin d’assurer la stabilité et la résilience des agriculteurs. En alliant ces deux performances, ils garantissent la construction d’un outil viable sur le long terme.

1.1.11. Contenu

Le budget alloué à ces aides n’est pas défini, tout comme le montant que toucheraient les agriculteurs, qui serait à définir au niveau national par chaque état membre (COMAGRI, 2019). Les membres de la COMAGRI du Parlement Européen ont stipulé dans leur position que les aides devront couvrir plus qu’une simple compensation des coûts additionnels et des pertes de revenus liés à la mises en la place de tels pratiques et dispositifs (Farm Europe, 2019).

Bien que la structure soit discutée, ce plan ne contient aujourd’hui aucune pratique et aucun dispositif. La Commission ouvre la voie à ce que chaque état membre élabore un plan stratégique PAC à partir de la situation de son territoire et des besoins qui y sont présents. Ces plans devraient répondre à des objectifs quantifiés concernant la qualité de l’eau, de l’air, la biodiversité, les émissions de GES et l’utilisation d’énergie et de pesticides[3]. Pour la Commission, adapter cette mesure au niveau national, voir régional selon les types de sols, les climats, l’utilisation des terres et les structures des exploitations permettrait de mieux répondre aux enjeux environnementaux locaux. Or le sujet se heurte à la fois à la cohérence d’action et d’ambition minimale au niveau européen et à l’impératif de maintenir la communautalité de la PAC sans aller à l’encontre de l’objectif impérieux de maintenir, voire renforcer le marché unique (COMAGRI, 2019).

1.1.12. Stimuler la transition vers certains systèmes agricoles

Pour répondre aux enjeux locaux sans compromettre l’unité de l’Europe, une solution serait de fixer le contenu du plan Ecoscheme avec des objectifs larges, atteignables par différents moyens. Il serait ainsi possible d’adapter aux conditions locales les moyens pour parvenir à ces objectifs.

Les systèmes agricoles pourraient correspondre à ces objectifs. Les principaux sont reconnus à l’échelle internationale et tous soutiennent un ensemble de pratiques. Il s’agirait donc de promouvoir la transition vers des systèmes agricoles qui soient respectueux de l’environnement et économiquement viables sur le long terme. Les pratiques liées à ces systèmes, une fois identifiées, correspondraient aux pratiques à promouvoir par le plan Ecoscheme.

1.1.13. Le suivi de l’impact de ce plan à l’échelle des exploitations

Comme le modèle de la prochaine PAC se veut basé sur des résultats (Etats membres de l’UE, 2019), il est nécessaire de mesurer l’impact des outils construits pour atteindre les objectifs environnementaux. Si les objectifs diffèrent d’un état à l’autre et si les ambitions font de même, il sera difficile de quantifier à l’échelle européenne les bénéfices obtenus par ce plan.

La Commission Européenne a mis au point 178 indicateurs et plus de 900 sous-indicateurs pour évaluer la performance de la PAC. Ce nombre conséquent d’indicateurs veut comparer les effets de la PAC pays par pays. Comme le recommandait la Cour des Comptes, évaluer le plan Ecoscheme séparément permettrait de mieux mesurer l’impact de ce dernier sur les performances économiques et environnementales des exploitations agricoles (Jereb et al., 2017).

Il y a donc urgence à mettre place un ensemble d’indicateurs européens –concis, clair et précis- assurant le suivi et évaluant très concrètement l’efficacité de l’outil au niveau des exploitations agricoles, des régions, et Etats et in finede l’Union Européenne. Ces indicateurs doivent être fondés sur des critères simples et transversaux pour quantifier et suivre de façon homogène l’ensemble des mesures choisies par les Etats pour répondre à leurs objectifs environnementaux.

1.1.14. Intérêt de l’agriculture de précision pour améliorer les performances environnementales des exploitations

Selon la Commission, la connaissance, l’innovation et la numérisation sont des outils essentiels pour améliorer les performances de la PAC et du secteur agricole européen concernant la protection de l’environnement (COMAGRI, 2019). L’agriculture de précision utilise des capteurs pour mesurer les besoins des cultures, des animaux et les conditions climatiques. Ils rendent possible l’ajustement des apports d’intrants comme l’eau, les nutriments et les produits phytosanitaire aux besoins mesurés.

Dans un tel système, les exploitations agricoles génèrent des données sur les quantités d’intrants utilisées et sur les rendements obtenus. Ces données pourront –à terme- alimenter des indicateurs qui illustreront avec beaucoup plus de précision les performances environnementales des exploitations. Mais pour ce faire, l’utilisation de tels outils doit être suffisamment généralisée au sein des exploitations européennes pour couvrir l’essentiel des surfaces et productions réalisées. Cette généralisation n’aura lieu que si l’agriculture de précision assure une performance environnementale et qu’elle est économiquement bénéfique pour les agriculteurs.

1.4. Problématique

Le contenu du plan Ecoscheme a comme double objectif de garantir une unité d’action et d’ambition tout en étant suffisamment flexible pour répondre aux enjeux locaux. Une idée pour atteindre ce but serait de stimuler la transition vers des systèmes agricoles plus durables.

Face aux reproches récurrents concernant l’absence de quantification des effets de la PAC, des outils politiques simples et offrant un suivi solide des résultats à travers l’Europe sont souhaités, tant par des acteurs du monde agricole que par les décideurs européens.

Le lien entre agriculture et environnement est à maintenir et à renforcer, dans la continuité des PAC précédentes. Les nouveaux outils à disposition de l’agriculture affirment assurer des résultats économiques et environnementaux. Si c’est le cas, ils permettraient d’atteindre cette double performance économique et environnementale. Plus répandus, ils pourraient assurer une évaluation précise de l’effet des politiques mises en place.

Ainsi, face à l’enjeu de la définition d’un cadre européen pour l’Ecoscheme et d’une mise en œuvre portant des fruits concrets, cette étude a trois objectifs. Le premier but est d’analyser qualitativement différents systèmes agricoles pour discerner ceux vers lesquels promouvoir une transition. Le second consiste en la mise en place d’un ensemble d’indicateurs permettant de mesurer quantitativement l’impact de ce plan au sein des exploitations. Le dernier objectif est d’évaluer les performances économiques et environnementales des différents systèmes agricoles avec et sans le recours à l’agriculture de précision.

2. Etat de l’art

2.1. Définition

2.1.1. Agriculture digitale et smart farming

L’agriculture digitale intègre les technologies de l’information et de la communication (ICT) dans le domaine agricole. Les systèmes de positionnement global (GPS), les systèmes d’information géographiques (GIS), les nuages de données, les « Internet of Things » (IOT), les techniques de radio-identification (FRID), les systèmes de collecte et de gestion de données, les drones et les activateurs, rattachés à des capteurs et à des caméras très précises sont des technologies utilisées en agriculture digitale. Depuis quelques décennies, ces outils numériques sont utilisés en élevage, en grande culture, en arboriculture, en viticulture ou en maraîchage (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014; Schrijver, 2016; Souza et al., 2019)

Le smart farming correspond à l’utilisation de ces technologies pour collecter des données et créer des algorithmes les traitant. Le smart farming assure aussi bien une meilleure traçabilité des produits agricoles, garantissant la valeur de ces derniers, qu’un ensemble d’outils sur lesquels peuvent s’appuyer les agriculteurs lors de la production (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014; Schrijver, 2016). Les outils de production fournis par le smart farming sont liés soit à l’agriculture de précision, soit à l’automatisation de l’agriculture.

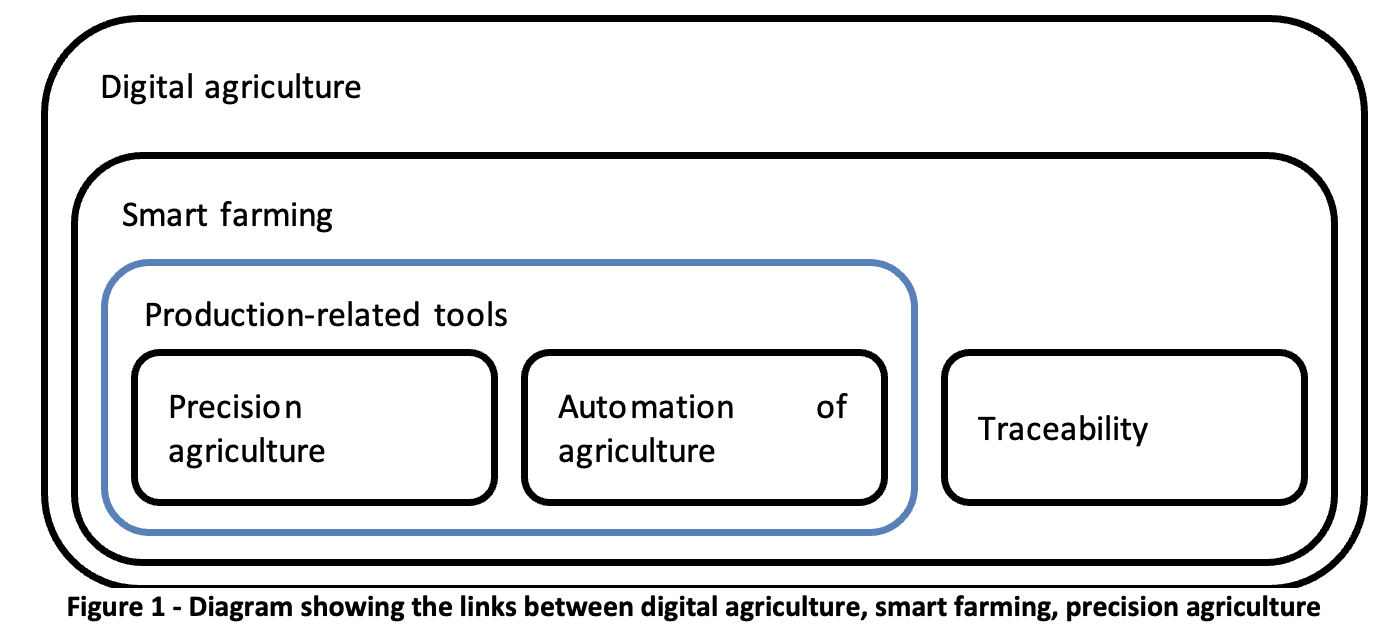

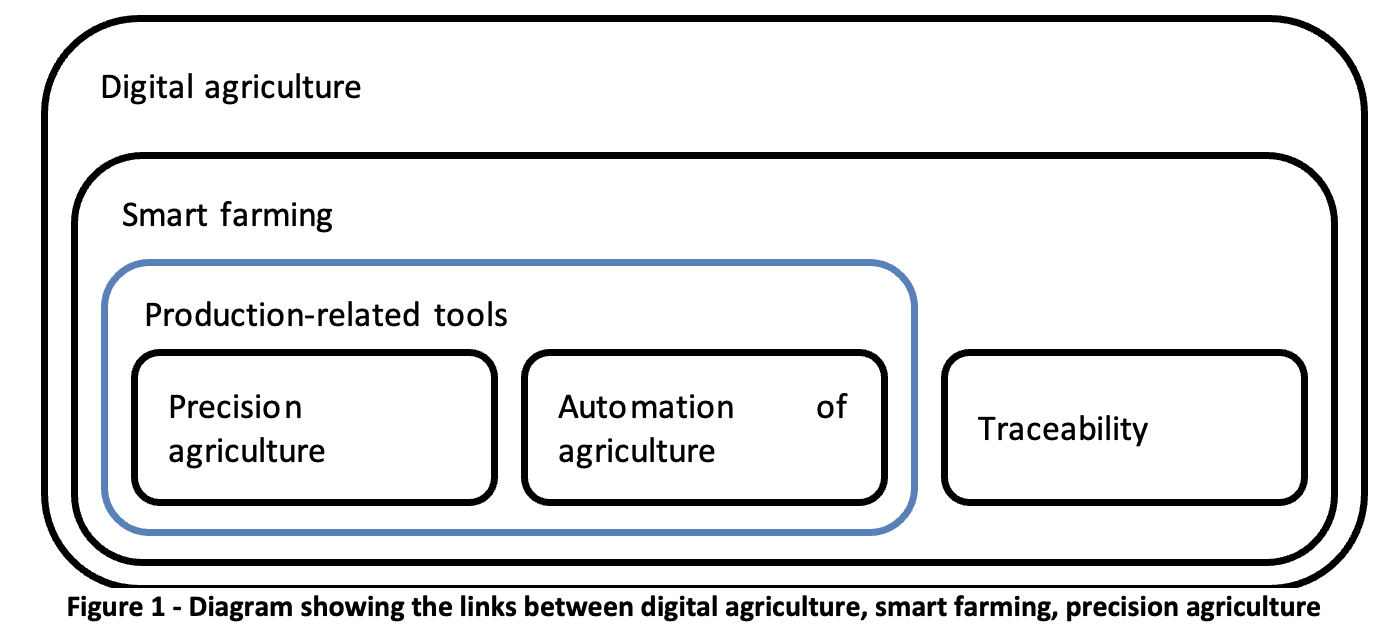

Ainsi l’agriculture digitale pourrait correspondre à un ensemble d’outils numériques qui, utilisés pour la collecte et le traitement de données par le smart farming aident à la production ou assurent la traçabilité des produits. La Figure 1 résume cette vision de l’agriculture digitale.

Concernant la production agricole, l’agriculture digitale est vue comme un moyen de réussir à produire plus en protégeant la nature par l’optimisation des intrants (semences, pesticides, engrais, aliments et soins des élevages) et en assurant le bien-être au travail (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014). Cette étude se concentre sur la partie de l’agriculture digitale liée à la production agricole.

2.1.2. L’automatisation de l’agriculture

L’apparition de robots, de contrôles automatiques et d’intelligences artificielles au sein de la production agricole entraîne l’automatisation de l’agriculture. Cela engendre une optimisation de la main d’œuvre, et une utilisation plus efficiente de certains intrants comme les rations alimentaires. Le recours aux pesticides peut également être réduit (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014; Brown et al., 2018).

Les robots effaroucheurs limitent les nuisances de la faune sauvage sur les cultures. D’autres assurent un désherbage mécanique ou le nettoyage des étables. Certains robots de traite équipés de capteurs et de caméras fonctionnent automatiquement. La présence de caméras assure l’ouverture des portes d’un parcours d’élevage. Des capteurs peuvent déclencher automatiquement l’irrigation des cultures à partir de données mesurées. La ventilation et le chauffage peuvent être adaptés en fonction des besoins des animaux. L’efficience de l’alimentation peut être améliorée par l’automatisation de la distribution d’une alimentation adaptée à l’animal en fonction de ses besoins physiologiques. Certaines maladies peuvent être détectées en amont par des capteurs, permettant ainsi d’anticiper les soins en élevage. Il en est de même avec la pulvérisation de pesticides et de fertilisants en production végétale. Les équipements des tracteurs comme la direction assistée facilitent des opérations telles que les semis, les traitements et les récoltes (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014; Brown et al., 2018).

2.1.3. L’agriculture de précision

L’agriculture de précision permet de prendre des décisions par le biais d’algorithmes de décision et d’outils d’aide à la décision (OAD). Certains d’entre eux concernent les choix agronomiques. Ils aident à la mise en place de rotation, d’association de cultures, à la gestion des semis et des pâturages. D’autres conseillent la gestion des intrants. Ils proposent des produits adaptés, à faible impact environnemental. Ils ciblent les dates des traitements et modulent les doses à pulvériser (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014). L’agriculture de précision utilise des capteurs, des caméras et des images satellites qui rendent compte des besoins et de la présence de pathogènes et de maladies aussi bien en élevage qu’en production végétale (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014; Brown et al., 2018).

2.2. Les outils par type de production

2.2.1. L’élevage de précision

En production de viande, d’œufs ou de lait, le suivi de l’état sanitaire du cheptel est effectué via la collecte d’information au niveau de chaque animal. Les données obtenues sont utilisées pour améliorer l’efficience des rations et pour suivre le comportement de chaque bête. Couplées à des données sur leur environnement, elles garantissent leur bien-être. Le gain de temps et la simplification des tâches de travail que permet ce suivi assurent un confort à l’éleveur. Comme en production végétale, des bénéfices environnementaux sont générés. Il s’agit entre autre de la réduction des intrants et de l’énergie consommée, des déchets produits et des émissions de gaz polluants. L’utilisation de l’agriculture de précision en élevage en est à ses balbutiements. Elle est souvent couplée à des outils automatisant les tâches agricoles. Le coût de tels dispositifs et leur manque de notoriété auprès des éleveurs semblent les causes principales de leur lent développement (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014; Brown et al., 2018).

2.2.2. Les outils liés à la gestion des surfaces agricoles

Plus démocratisée et médiatisée pour la gestion des sols agricoles qu’en production animale, l’agriculture digitale est surtout développée pour les cultures. Depuis quelques années elle se déploie en maraîchage, en arboriculture et en viticulture. Des OAD peuvent aussi aider à la gestion des pâtures et des prairies (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014; Brown et al., 2018).

L’agriculture de précision, par le biais d’OAD propose un ajustement des pratiques agricoles en fonction des conditions mesurées (sols, conditions climatiques, type de culture…). Elle peut être couplée à des outils robotiques et automatisés (Brown et al., 2018). Cette association de l’automatisation de l’agriculture et de l’agriculture de précision en production végétale concerne essentiellement la gestion des intrants.

Les méthodes d’application de doses variables d’intrants et la direction assistée des tracteurs sont les deux principaux types d’outils que propose le smart farming pour la gestion des intrants en production végétale (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014). Les méthodes d’application de doses variables d’intrants adaptent les quantités d’eau, de pesticides et de fertilisants aux besoins des plantes ou aux seuils d’infestation. Associées à la direction assistée, ces quantités peuvent être pulvérisées localement tandis que, sans recours au digital, elles sont généralement épandues uniformément (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014). On parle alors de modulation et non plus de précision. Le risque d’erreur humaine peut être réduit en contrôlant la déviation de la trajectoire du tracteur lors de traitements par la direction assistée (Brown et al., 2018).

En préservant ainsi les ressources en eau et en limitant les risques de lixiviation des engrais et des pesticides, l’impact de l’agriculture sur l’environnement est amoindri. La performance économique des exploitations peut également être améliorée par une utilisation plus efficiente des intrants ainsi que par de possibles gains de rendements (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014).

Cette étude se concentre ainsi sur les outils liés à la gestion des intrants sur les surfaces agricoles.

2.2.3. Le coût de ces outils

Le coût des différents outils digitaux liés à la production est variable. Certains OAD sont gratuits, notamment ceux concernant les conduites culturales, les choix de couverts et de variétés (Arvalis, 2019). D’autres sont payants mais peuvent présenter un retour sur investissement rapide. Il s’agit d’OAD tels que Farmstar®, GAIASENS® ou des stations météorologiques. D’autres outils, liés à l’automatisation de l’agriculture, tels que les robots ou les outils numériques peuvent demander de plus gros investissements financiers. Le degré de précision peut être corrélé avec la quantité d’outils nécessaires (GPS, caméras, systèmes de guidage, système de coupure des buses…) et donc au coût d’investissement (Brown et al., 2018).

2.3. Les différents niveaux des outils liés à la gestion des intrants en production végétale

Il est possible de classer les outils digitaux en différents niveaux selon leur capacité à limiter l’impact des intrants sur l’environnement. Leur accessibilité financière et l’échelle à laquelle l’ajustement des quantités d’intrants est évaluée sont prises en compte. Cette classification, présentée Tableau 1, s’applique pour l’eau, les pesticides et les fertilisants.

Tableau 1 – Classement des outils en fonction de leur capacité à réduire l’impact des intrants sur l’environnement

| Niveau |

Objectif |

Outils nécessaires |

| 1 |

Ajustement à l’échelle d’ensemble de parcelles présentant les mêmes cultures, les mêmes conditions pédo-climatiques et les risques phytosanitaires |

Outils liés à l’agriculture de précision* |

| 2 |

Ajustement à l’échelle de la parcelle |

Outils liés à l’agriculture de précision* |

| 3 |

Ajustement à l’échelle intra-parcellaire |

Outils liés à l’agriculture de précision* Modulation des doses** |

| 4 |

Ajustement à l’échelle intra-parcellaire et zéro résidu détectable pour la fertilisation et pour les pesticides |

Outils liés à l’agriculture de précision* Modulation des doses**

Robotisation pour la gestion des pesticides

Automatisation de l’irrigation |

| 5 |

Ajustement à l’échelle de la plante dans la parcelle et zéro résidu détectable pour la fertilisation et pour lespesticides |

Outils liés à l’agriculture de précision* Modulation des doses**

Robotisation pour la gestion des pesticides

Automatisation de l’irrigation |

| *Capteurs, stations météo, images satellites, caméras, OAD de gestion des intrants.

** Direction assistée et pulvérisation locale des pesticides et des fertilisants. |

2.4. Le développement de l’agriculture digitale en Europe

2.4.1. Données générales

L’Europe figure parmi les régions du monde où l’offre en matière d’agriculture digitale se développe le plus. Depuis le début du XXIième siècle, entre 70% et 80% des équipements agricoles sont équipés de composants pouvant être reliés à des outils numériques (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014; Say et al., 2018). Plus de 450 différents types de produits sont commercialisés par 4500 fournisseurs. La fabrication, la distribution et les services joints à ces technologies génèrent plus de 160.000 emplois, essentiellement dans le secteur privé (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014).

L’adoption de l’agriculture digitale se fait sur des surfaces agricoles très variées, et l’offre de technologies est en constante augmentation. Néanmoins, certains considèrent que l’évolution de l’agriculture digitale accuse un retard par rapport au développement initialement envisagé et par rapport à celui observé chez les autres grandes régions agricoles mondiales (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014). Un sondage réalisé en 2016 auprès de 287 agriculteurs européens montre que 50% des agriculteurs européens sont en faveur de l’adoption de tels outils (Kernecker et al., 2019). Cependant, ce genre de technologie n’est utilisé que dans 25% des exploitations agricoles (Say et al., 2018).

2.4.2. Buts recherchés par les agriculteurs

L’augmentation des rendements, l’amélioration des conditions et du confort de travail, et la réduction du volume de travail sont principaux facteurs décisionnels de son adoption par les exploitants agricoles, d’après ce sondage (Kernecker et al., 2019). La réduction du coût des intrants, de la pollution et de l’impact sur l’environnement sont d’autres intérêts mentionnés en second plan (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014; Kernecker et al., 2019).

2.4.3. Intérêt de l’agriculture digitale au regard des politiques agricoles européennes

Parallèlement à la réduction de l’impact environnemental de l’agriculture, déployer l’utilisation d’outils digitaux en Europe permettrait de façon corollaire de quantifier cet impact au niveau des exploitations. L’agriculture digitale pourrait expliciter l’adéquation des exploitations agricoles avec les standards de bonnes pratiques. Elle permettrait de mieux matérialiser le rôle des agriculteurs dans la production de biens publics, et de mieux légitimer la rémunération publique de cette production (Kritikos, 2017).

Déployée à grande échelle en Europe, le fardeau administratif pourrait être simplifié, en particulier au niveau de la mise en œuvre et de l’exécution des mesures de la PAC. L’entrée des données de chaque exploitation pourrait être simplifiée, tout comme les procédures de contrôle. Ce dernier point concerne essentiellement l’identification des parcelles agricoles, et leur suivi dans le temps (Kritikos, 2017). L’agriculture digitale pourrait aussi fournir des données précises pouvant alimenter des indicateurs évaluant les politiques mises en œuvre, que des données statistiques.

L’avènement de l’agriculture digitale en Europe ne peut avoir lieu sans le support de l’Union Européenne. Au vu des performances économiques et environnementales promues par ces outils, l’agriculture digitale doit être mise en avant dans la future PAC. Mais pour se faire, il est essentiel de mieux comprendre les potentiels actuels et futurs de ces outils. Les défis liés à leur adoption et à leur utilisation sont à identifier et les réels bénéfices économiques et environnementaux obtenus par les agriculteurs sont à mesurer (Panagos et al., 2019).

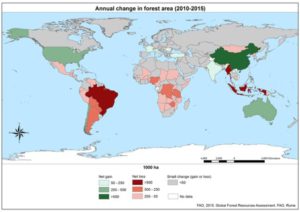

2.4.4. Durabilité de l’agriculture digitale européenne à l’échelle mondiale

Si l’agriculture digitale présente un intérêt économique et environnemental au niveau européen, la durabilité des solutions qu’offre une telle agriculture ne pourra être évaluée qu’au niveau mondial. Les impacts environnementaux, économiques et sociaux liés à l’extraction et aux traitement de certains composants des capteurs, comme les terres rares sont à prendre en considération à l’échelle internationale. Parmi ces impacts démontrés ou supposés, sont évoqués la grande consommation d’eau et d’énergie des mines, les pénuries d’eau pour les villages alentours ainsi que la pollution des sols et des cultures. Des considérations d’ordre social, liées aux conditions de vie et de travail sont aussi avancées.

L’analyse du cycle de vie des solutions proposées par l’agriculture digitale pourrait permettre de mesurer l’impact environnemental de ces outils, depuis l’extraction des matières premières jusqu’à leur fin de vie. La portée sociale de ces solutions à l’échelle hors européenne est à analyser et des alternatives sont à trouver.

2.5. Eléments freinant le développement de l’agriculture digitale

2.5.1. Freins des agriculteurs à adopter ces technologies

2.5.1.1. Le coût

Le coût de l’outil n’est qu’une partie des dépenses totales qu’un agriculteur doit faire lorsqu’il souhaite investir dans des outils digitaux. Au coût des logiciels et du matériel nécessaire s’ajoutent ceux liés à l’information sur ces techniques et aux formations pour les maîtriser (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014; Kernecker et al., 2019). Des dépenses relatives au traitement des données peuvent aussi avoir lieu. L’investissement dans ces technologies peut être limité par l’accès de certains agriculteurs aux crédits (Kritikos, 2017).

A ce frein s’ajoute la peur d’investir sur du long terme dans des outils qui risquent de devenir rapidement obsolètes au vu de la rapidité des progrès technologiques.

2.5.1.2. Une rentabilité débattue

Le retour sur investissement et la rentabilité sont des critères clefs concernant l’adoption d’outils digitaux. Les résultats de différentes études se contredisent sur la rentabilité de l’agriculture digitale. Certaines affirment qu’il y a des bénéfices, et d’autres démontrent qu’il n’y a aucun avantage économique statistiquement signifiant sur une période de 10 ans (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014).

Certaines études concluent que l’agriculture digitale n’est rentable que pour des superficies supérieures à 250 ha (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014). Ce constat est appuyé par le sondage de réalisée en 2016 montrant que les grosses exploitations sont plus enclines à adopter de telles technologies (Kernecker et al., 2019). Il ne concerne, néanmoins, que les exploitations qui amortissent seules cet investissement. Des exemples d’organisations et de groupements de petites exploitations montre qu’il est possible d’investir et de rentabiliser de tels outils de façon collective. C’est notamment le cas de GAIA dont la superficie des parcelles où sont utilisés des outils d’agriculture de précision varie entre 0,51 hectares et 37,23 hectares. Pour ainsi dire, le manque de visibilité de la valeur ajoutée de l’agriculture digitale joue en défaveur de son adoption (Kernecker et al., 2019).

2.5.2. La complexité des technologies

Le temps nécessaires pour formater et entrer les données dans les logiciels est un autre frein pour les agriculteurs qui espèrent gagner du temps lors de la production. Cette étape liée à la gestion des données peut être un obstacle à l’adhésion à de telles technologies (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014). Le sondage réalisée en 2016 par Kernecker et al. (2019)montre que les agriculteurs qui n’utilisent pas ces outils estiment qu’ils sont trop compliqués à utiliser. Les agriculteurs prêts à adopter ces technologies craignent avoir des difficultés à interpréter les données (Kernecker et al., 2019).

2.5.3. Manque d’infrastructures

L’agriculture digitale génère de grosses quantités de données. Son bon fonctionnement repose sur la présence d’infrastructures à haut débit (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014; Kritikos, 2017). Or, la couverture à haut débit (30mbps) des zones rurales européennes est inférieure à 50%. C’est notamment le cas pour 14 états membres (Ivanova et al., 2018).

2.5.4. Enjeu de standards

Les outils provenant de différents fournisseurs ne sont pas toujours compatibles, empêchant ainsi le partage de données entre différents systèmes. La création de standards, tant au niveau des interfaces, qu’au niveau des codes de données permettrait une interopérabilité entre les différents outils, facilitant ainsi leur accessibilité aux agriculteurs (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014; Kritikos, 2017; Kernecker et al., 2019).

2.5.5. Enjeux des connaissances et d’expertises

Les travaux de recherche liés à l’agriculture digitale sont nombreux. Le manque de communication et de transfert de connaissances entre les chercheurs, les instituts, les coopératives et les agriculteurs est une des causes de la lenteur du développement de l’agriculture digitale en Europe (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014; Kritikos, 2017; Kernecker et al., 2019).

Ce transfert de connaissances pourrait avoir lieu sous forme de formations, permettant aux agriculteurs d’apprendre des compétences nécessaires à l’utilisation de ces techniques (Schrijver, 2016). Les démonstrations et les parcelles témoins sont d’autres moyens de faire découvrir ces outils auprès des acteurs du monde agricole.

Les agriculteurs énoncent également le besoin d’expertise et de conseils impartiaux, venant d’entités indépendantes aux fabricants d’outils liés à l’agriculture digitale (Kernecker et al., 2019).

2.5.6. Défis liés à la gestion des données issues de l’agriculture digitale

De nouveaux acteurs entrent le secteur agricole. Ces entreprises d’agrobusiness, de finance, de chimie ou encore les distributeurs et les industries agroalimentaires se concentrent essentiellement sur la collection, l’analyse et la gestion des données. Les données codées ne visent pas en première audience les agriculteurs qui les produisent ou les organisations agricoles, mais plutôt ces entreprises qui basent leur travail dessus. Ce constat pose question sur la propriété des données, leur confidentialité, leur protection et leur utilisation (Zampti, 2019).

Protéger les droits des agriculteurs sur les données issues de leurs exploitations contre le risque d’abus sur la gestion et l’utilisation des données est primordiale (Kritikos, 2017; Paraforos et al., 2019). Dans ce but, des chartres, des certifications et des codes de conduite sont mis en place par différents syndicats agricoles et coopératives au niveau national ou européen (COGECA, 2018; data agri, 2018). Les politiques européennes ont un rôle important à jouer afin de protéger la place centrale des agriculteurs dans la production et la gestion de ces données (Kritikos, 2017).

2.6. Rôle de l’Union Européenne vis à vis de ces défis

La gestion des données doit avoir lieu à l’échelle européenne, dans la continuité de ce que le secteur privé a déjà mis en place (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014). Un cadre législatif européen traitant de la propriété, de la confidentialité et de la protection des données doit être organisé. Les questions de responsabilité civile, de sécurité humaine, des contrôles techniques doivent également être abordées (Kritikos, 2017). Pour permettre le développement de l’agriculture digitale, les freins identifiés, liés au manque d’infrastructures, de standards et de transfert de connaissances doivent être relevés.

Dans ce contexte, l’Union Européenne aurait intérêt définir un cadre s’agissant du partage des données entre les acteurs de la chaîne agro-alimentaire, en renforçant la place des agriculteurs dans la chaîne de production. Elle devrait être en mesure d’informer les agriculteurs sur les coûts, les bénéfices et les rentabilités économiques de l’agriculture digitale. Des formations et des stages, pour apprendre à utiliser ces technologies, pourraient être supportés dans le cadre de la PAC (Kritikos, 2017).

Face à la diversité de la taille des exploitations, du type d’exploitations, des pratiques agricoles, de la formation des agriculteurs et des rendements obtenus, les possibilités et les préoccupations de l’agriculture digitale peuvent varier d’un état à l’autre. Les politiques agricoles doivent tenir compte de cette variabilité (Schrijver, 2016).

2.7. Enjeu d’une analyse quantitative des performances de ces outils

L’agriculture digitale est promue pour utiliser de façon plus effective les intrants. Cependant, les données concernant l’agriculture digitale sont éparses et détenues par les industriels et les négociants qui ne sont pas forcément enclins à les diffuser.

Les craintes des agriculteurs liées au coût et au manque de retour sur investissement de ces technologies peuvent être corrélées à l’absence de quantification des bénéfices d’une telle agriculture. Les outils proposés par l’agriculture digitale s’étalent sur une large gamme de coût et de précision, comme l’illustre le Tableau 1. Les outils liés à l’agriculture de précision, correspondent aux premiers niveaux. Ils sont peu onéreux. S’ils répondent aux objectifs économiques et de durabilité liés à l’agriculture digitale, leur développement pourrait alors être soutenu à l’échelle européenne.

Notons enfin qu’une estimation de la rentabilité et des bénéfices des outils digitaux dans la production agricole doit être réalisée au regard de systèmes de référence sans utilisation de tels outils (Zarco-Tejada, Hubbard and Loudjani, 2014).

3. Méthodologie

3.1. Collection des données

3.1.1. Fournisseurs de données

Pour évaluer les performances économiques et environnementales des OAD sur les quantités de fertilisants, de pesticides et d’eau appliquées, des données ont été collectées auprès de distributeurs proposant divers OAD.

Farmstar est un outil conçu par Airbus Defence and Space et deux instituts techniques français, Arvalis – Institut du végétal – et Terre Inovia. Cette association de l’agronomie et de la télédétection apporte des informations sur l’état des cultures, leur peuplement, leur état nutritif et sur les risques de maladies. La précision de cet outil, allant jusqu’à l’échelle intra-parcellaire permet de moduler les apports d’intrants en fonction des besoins. Farmstar est commercialisé auprès de distributeurs de services, essentiellement les coopératives et les chambres d’agriculture, qui les proposent ensuite aux agriculteurs.

Terrena est une coopérative agricole française située en Pays de Loire, en Poitou-Charentes et en Bretagne. La coopérative propose à ses adhérents de la filière céréale d’utiliser Farmstar couplé à un suivi par un conseiller. Ce service lié à la gestion de l’azote porte le nom de FertiloSat. Concernant la gestion des pesticides il s’appelle Fongipro.

GAIA EPICHEIREIN est née en 2014 d’une large coalition d’agriculteurs et de coopératives agricoles (71 coopératives et associations agricoles, 150.000 agriculteurs) travaillant sur tout le territoire grec dans tous les secteurs de la production végétale et animale. Ces acteurs du monde agricole se sont associés à des partenaires du secteur bancaire et du secteur informatique partageant une vision commune pour un modèle agricole grec plus durable et compétitif. GAIA EPICHEIREIN est l’entité qui coordonne les réseaux de coopération et de commercialisation du système de smart farming GAIASENSE développé et exploité par NEUROPUBLIC SA.

L’ITB, l’Insitut Technique de la Betterave, propose une carte interactive informant sur le risque fongique global et sur le nombre de traitements réalisés concernant la cercosporiose, l’oïdium, la rouille et la ramulariose. Cette OAD est alimenté à partir de données hebdomadaires réalisées par l’ITB, à partir des services techniques des sucreries et des observateurs du réseau de suivi biologique du territoire.

3.1.2. Cultures concernées

Des données concernant les cultures d’amandes, de betteraves, de blé tendre et de blé dur, de colza, de coton, de haricots, de kiwis, de laitues, de maïs, d’olives, d’orge, de pêches, de pistaches, de pois chiches, de pommes de terre, de raisins, de stevia et de tomates ont ainsi été collectées. Le Tableau 2 récapitule les cultures étudiées en fonction du type d’intrant.

Tableau 2 – Cultures étudiées par type d’intrant

| Culture |

Type d’intrant |

| Eau |

Pesticides |

Fertilisant |

| Amandes |

x |

x |

x |

| Betteraves |

|

x |

|

| Blé (tendre et/ou dur) |

|

x |

x |

| Colza |

|

|

x |

| Coton |

x |

x |

x |

| Haricots |

|

x |

|

| Kiwis |

|

x |

|

| Laitues |

|

|

x |

| Maïs |

x |

|

|

| Olives |

x |

x |

x |

| Orge |

|

x |

x |

| Pêches |

x |

x |

x |

| Pistaches |

x |

x |

|

| Pois chiches |

|

x |

|

| Pommes de terre |

x |

x |

x |

| Raisins |

x |

x |

x |

| Stevia |

|

x |

|

| Tomates |

|

x |

x |

3.1.3. Type de données collectées

Pour chaque intrant, les données demandées, pour les parcelles suivies par des OAD et pour des parcelles non suivies par des OAD sont :

- Les quantités d’intrant utilisées

- En m3.ha-1 pour l’eau

- En U.ha-1 pour les fertilisants

- En kg.ha-1 pour les pesticides

- Le coût lié à cette utilisation, en €.ha-1

- Les rendements obtenus, en q.ha-1.

Les parcelles qui ne sont pas suivies par des OAD sont les parcelles témoins. Les quantités d’intrants des parcelles suivies par OAD correspondent aux quantités préconisées par les OAD. Cette étude se base sur l’hypothèse que les quantités préconisées par les OAD sont appliquées.

Afin de savoir la taille de l’échantillon, le nombre de parcelles à partir desquelles les données sont agglomérées est indiqué pour les modalités avec/sans OAD. Le nombre d’année sur lesquels les données ont été agglomérées est détaillé. Bien qu’il soit nécessaire d’avoir des données sur plus de 3 années, afin de lisser la variabilité liée aux conditions climatiques et à la présence de ravageurs, des données ne sont agglomérées que sur deux ans pour certains intrants et certaines cultures. Le coût de l’OAD est également renseigné car il est pris en compte dans les calculs de la différence de charges et de la marge brute liée à l’utilisation des OAD.

3.1.4. Coût des AOD selon les intrants

Selon les organismes fournisseurs, les OAD peuvent être gratuits ou avoir un prix variant de 3 à 20€ par hectare. Certains outils proposent une gamme de coût qui s’ajuste en fonction des services supplémentaires fournis avec l’OAD, tels que le conseil. D’autres OAD ont un prix adapté au type de culture, à la surface et au nombre de parcelles couvertes par l’OAD ainsi qu’au nombre de producteurs partageant cet outil.

Pour chaque donnée, le prix le plus élevé proposé par l’organisme fournissant l’OAD est utilisé pour les calculs de charges et de marge brute.

3.2. Traitement des données

Les données collectées sont ensuite agglomérées par type de culture. Chaque culture possède des besoins en azote, en potassium, en magnésium et en eau qui lui sont propres. Leur sensibilité à certaines maladies varie selon leur type et l’ordre de grandeur des rendements peut fortement varier d’une culture à une autre.

Le but étant d’évaluer les performances de ces OAD à l’échelle européenne, aucune comparaison entre différentes localisations n’est effectuée.

3.3. Résultats calculés à partir des données

3.3.1. Résultats à calculer pour une analyse complète

Pour avoir une évaluation complète de la performance économique et environnementale des OAD sur la gestion des intrants, un ensemble d’éléments à analyser a été dégagé. Ces éléments sont, pour chaque culture et chaque type d’intrant :

- La différence entre les quantités d’intrants moyennes qui sont appliquées à l’hectare avec ou sans OAD, en m3.ha-1 pour l’eau, en U.ha-1 pour les fertilisants, en kg.ha-1 pour les pesticides, comme le montre l’Équation 1.

Équation 1 – Calcul de la différence entre les quantités moyennes d’intrants appliquées à l’hectare avec ou sans OAD

- Le pourcentage d’intrant économisé en moyenne par hectare grâce à l’utilisation d’OAD.

- La différence de charges moyennes à l’hectare induite par la différence entre les quantités d’intrants qui sont appliquées avec ou sans OAD, en €.ha-1, comme le montre l’Équation 2.

Équation 2 – Calcul de la différence de charges moyenne à l’hectare

- Le pourcentage d’économie réalisée en moyenne par hectare grâce à l’utilisation d’OAD.

- La différence de rendement moyen obtenu avec ou sans OAD, en q.ha-1, comme le montre l’Équation 3.

Équation 3 – Calcul de la différence de rendement moyen obtenu avec ou sans OAD

- La différence de produit brut issu du rendement obtenu avec ou sans OAD, en €.ha-1, comme le montre l’Équation 4.

Équation 4 – Calcul de la différence de produit brut issu

- La différence de marge brut entre les parcelles avec OAD et les parcelles sans OAD en €.ha-1, comme le montre l’Équation 5.

Équation 5 – Calcul de la différence de marge brute

La marge brute correspond ici à la différence entre le produit brut et les charges. Pour les parcelles avec OAD, le coût des OAD s’additionne aux charges, comme le montre l’Équation 6.

Équation 6 – Calcul de la marge brute obtenue avec OAD

3.3.2. Résultats obtenus en fonction des données disponibles

Le type de données obtenues varie selon les types d’intrants et les cultures. Pour chaque intrant, les données disponibles sont détaillées, ainsi que les résultats qu’elles permettent de calculer.

3.3.2.1. Résultats obtenus pour les OAD liés à la gestion de l’irrigation

Des données concernant le coût moyen de l’irrigation et les quantités moyennes d’eau consommées avec ou sans OAD sont disponibles. A partir de ces données peuvent être calculés :

- La différence de quantités d’eau consommées en moyenne

- Le pourcentage d’eau économisée en moyenne

- La différence de charges moyennes à l’hectare liées à l’irrigation

- Le pourcentage moyen d’économie financière que les OAD permettent.

Aucune information sur la différence de rendement qu’il y a avec ou sans OAD n’est disponible. La différence produit brut, de marge brute et de l’efficience de l’irrigation n’ont pas pu être calculé.

3.3.2.2. Résultats obtenus pour les OAD liés à la gestion des pesticides

Des données concernant le coût moyen de l’utilisation de pesticides et les quantités moyennes de pesticides utilisées avec ou sans OAD sont disponibles pour les cultures d’amandes, de betteraves, de coton, de haricots, de kiwis, d’olives, de pêches, de pistaches, de pois chiches, de pommes de terre, de raisins, de stevia, et de tomates. A partir de ces données peuvent être calculés :

- La différence de quantités de pesticides appliquées en moyenne

- Le pourcentage moyen d’économie de pesticides

- La différence de charges moyennes liées à la gestion des pesticides

- Le pourcentage moyen d’économie financière que les OAD permettent.

Aucune information sur les rendements moyens obtenus avec ou sans AOD n’est disponible pour ces cultures. Les produits bruts et les marges brutes ne peuvent donc pas être calculés.

Les différences moyennes de charges et de rendements, ainsi que les pourcentages moyens d’économie financière sont donnés pour les cultures de blé dur, de blé tendre et d’orge. A partir de ces données peuvent être calculés :

- La différence de charges moyennes liées à la gestion des pesticides

- Le pourcentage moyen d’économie financière que les OAD permettent

- La différence de produit brut moyen

- La différence de marges brutes moyennes.

Pour ces cultures, le calcul de l’efficience n’est pas possible car aucune information sur les quantités de pesticides appliquées n’est fournie.

3.3.2.3. Résultats obtenus pour les OAD liés à la gestion de la fertilisation

Des données concernant le coût moyen de la fertilisation avec ou sans OAD sont disponibles pour l’ensemble des cultures. A partir de ces données peuvent être calculés :

- La différence de charges moyennes liées à la fertilisation

- Le pourcentage moyen d’économie financière permise par les OAD.

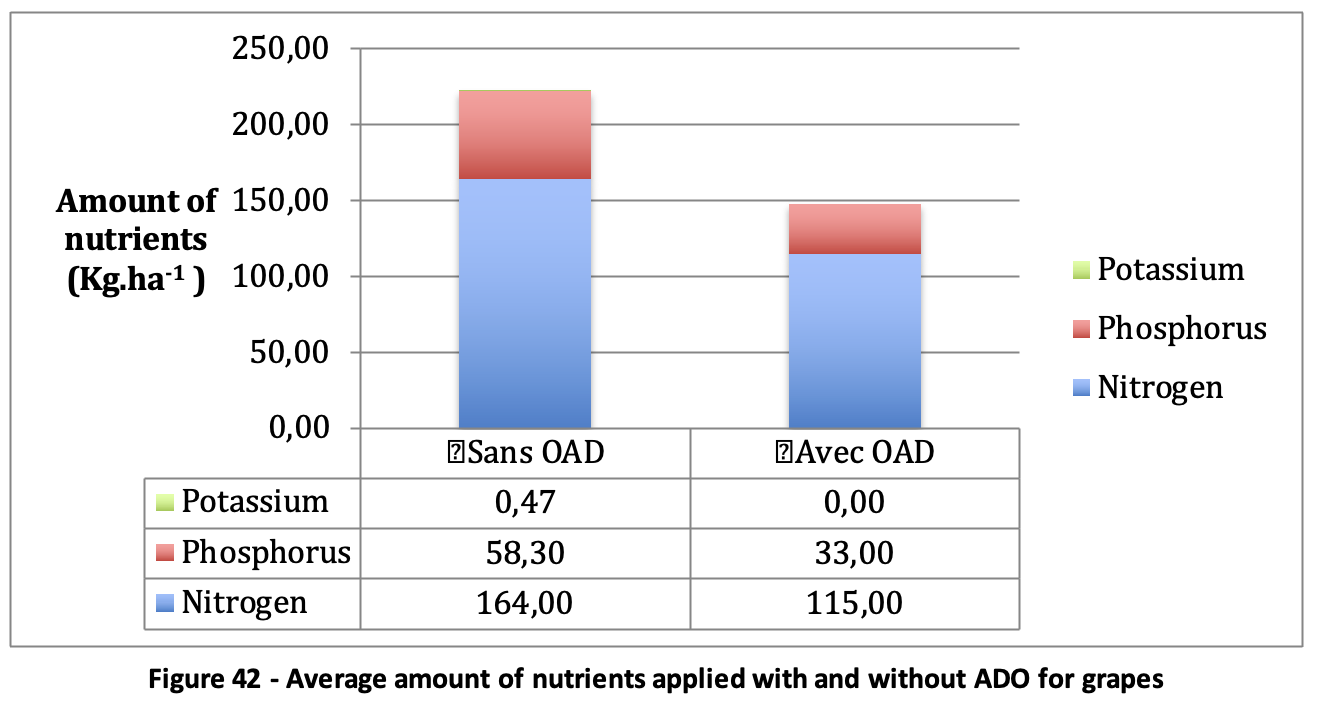

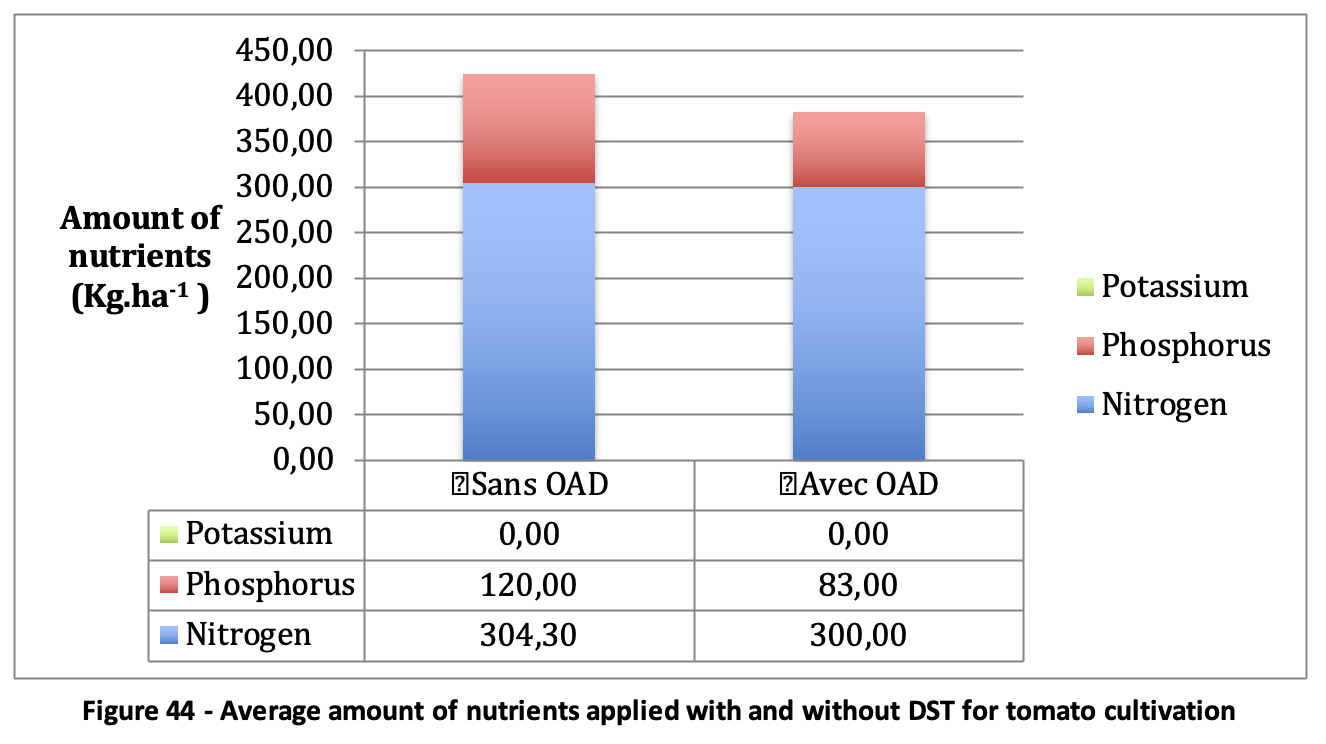

Les quantités moyennes d’azote, de phosphore et de potassium appliquées avec ou sans OAD sont données pour les cultures d’amandes, de coton, de laitues, d’olives, de pêches, de pommes de terre, de raisins et de tomates. Seules les quantités moyennes d’azote appliquées avec ou sans OAD sont disponibles pour les cultures de blé, de colza et d’orge. A partir de ces données peuvent être calculés :

- La différence de quantités de nutriments appliquées en moyenne

- Le pourcentage moyen d’économie en nutriments peuvent-être calculé pour ces cultures.

Les rendements moyens obtenus avec ou sans OAD sont donnés pour les cultures de blé, d’orge et de colza. A partir de ces données peuvent être calculés :

- La différence de produit brut moyen

- La différence de marge brute moyenne.

4. Evaluation de la performance économique et environnementale

4.1. Gestion de l’irrigation

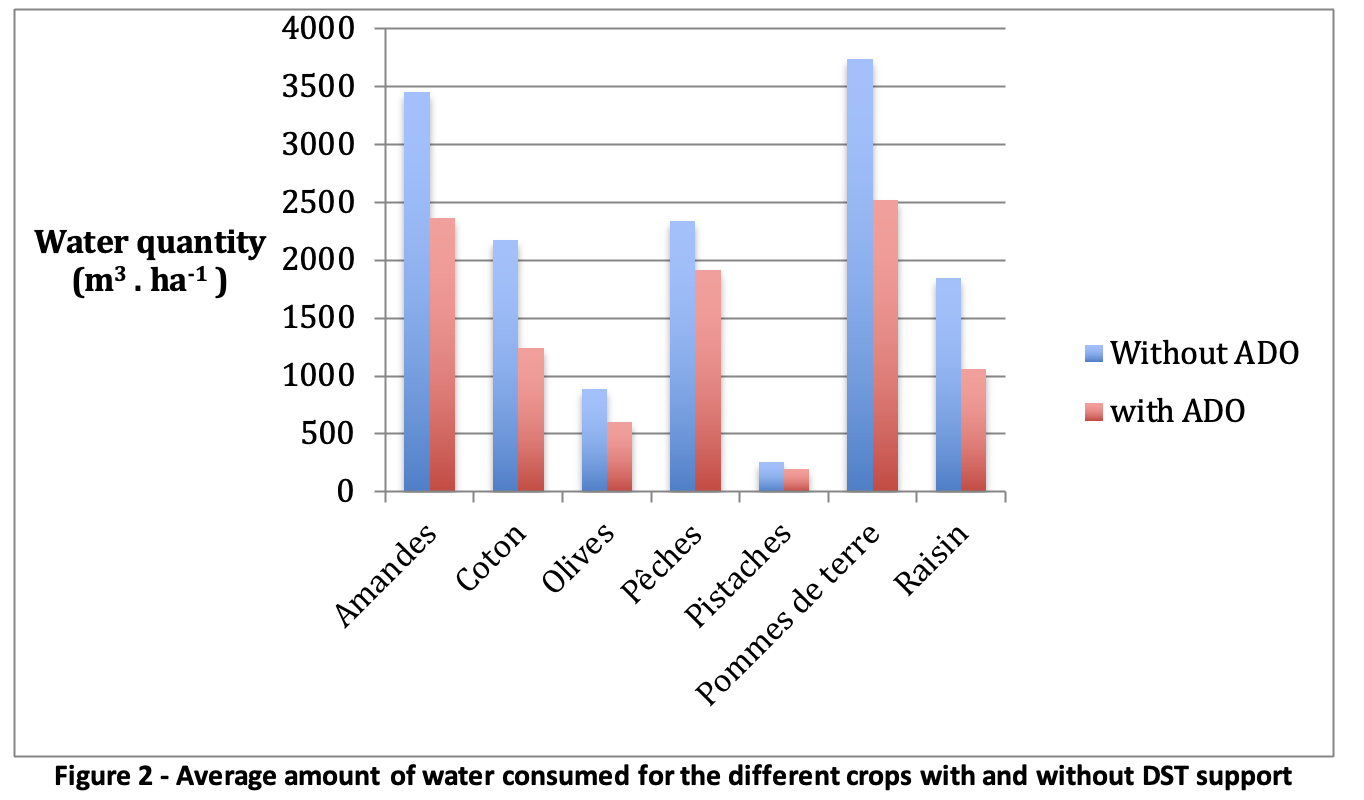

La performance d’un OAD lié à la gestion de l’irrigation a été mesurée pour les cultures d’amandes, de coton, d’olives, de pêches, de pistaches, de pommes de terre et de raisins. La performance économique pour chaque culture est analysée à partir de la différence de charges liées à l’irrigation avec ou sans OAD. Ces charges englobent le coût maximum de l’OAD, qui est de 20€. La performance environnementale est évaluée à partir de la différence de quantités d’eau consommée avec ou sans OAD.

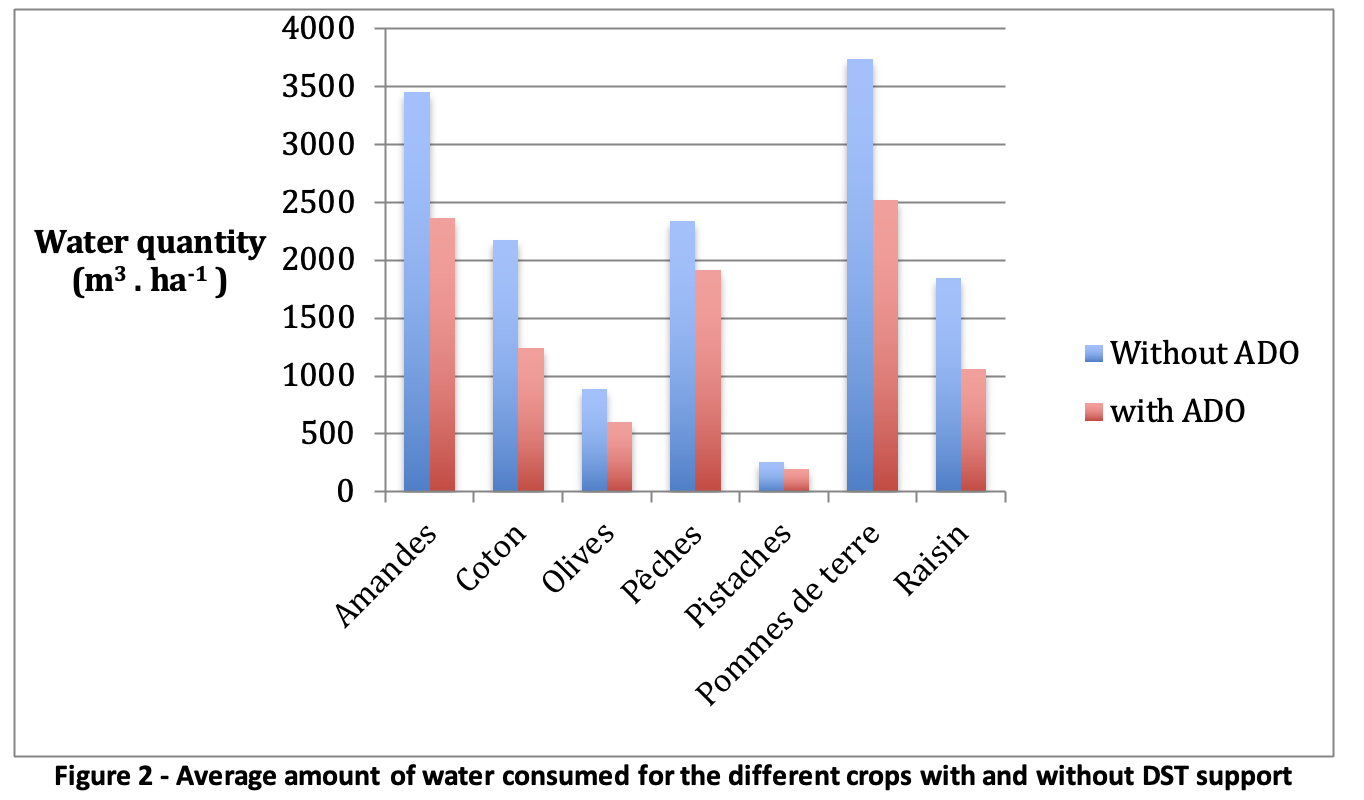

On note sur la Figure 2 une réduction du volume moyen d’eau consommé lors de l’utilisation d’OAD. Le Tableau 3détaille les pourcentages d’eau économisée en moyenne par culture.

Tableau 3 – Pourcentage d’eau économisée en moyenne par culture

|

Amandes |

Coton |

Olives |

Pêches |

Pistaches |

Pommes de terre |

Raisins |

| Pourcentage d’eau économisé grâce à l’utilisation d’un OAD |

31,70 % |

42,97% |

32,50% |

18,54% |

24,61% |

32,56% |

42,71% |

4.1.1. Culture d’amandes

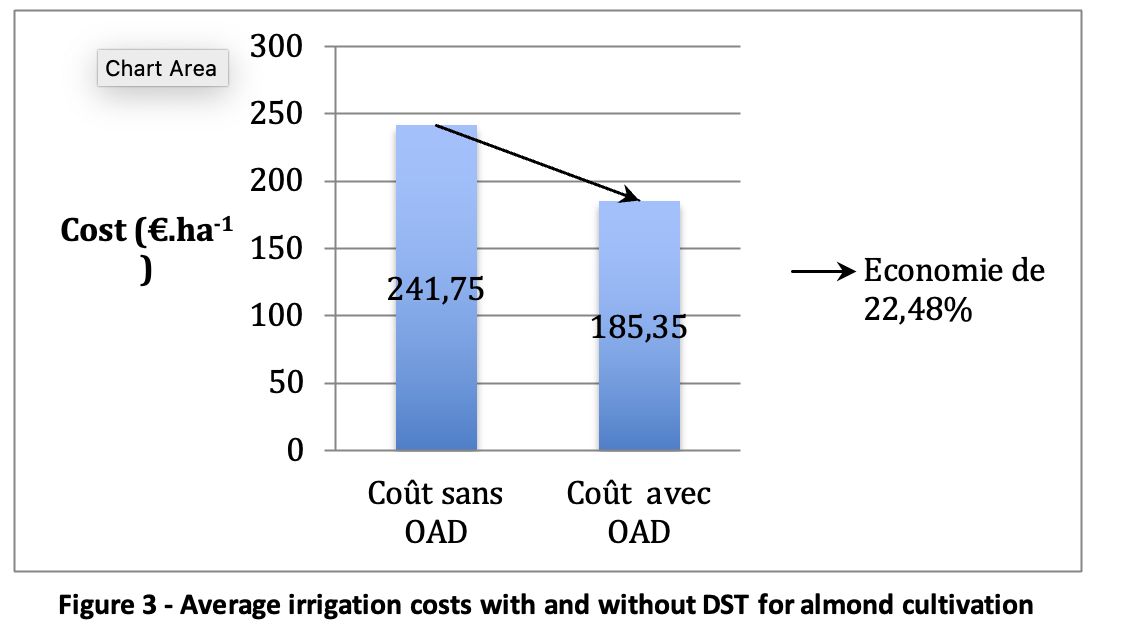

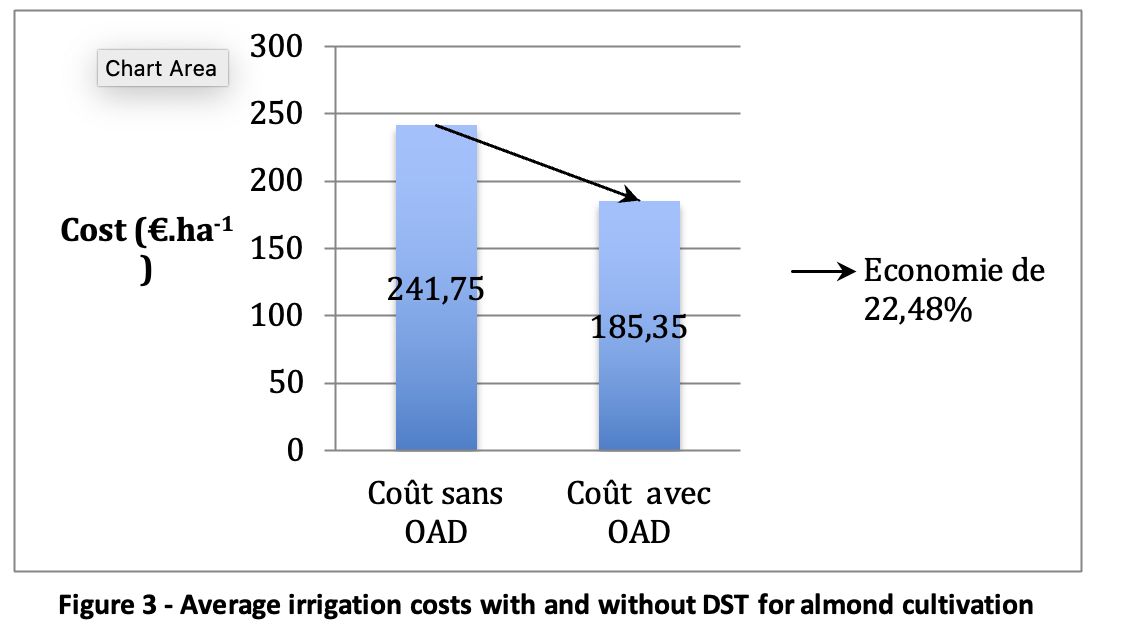

Un OAD lié à la gestion de l’irrigation pour la culture d’amandes a été évalué en 2017 et 2018. L’utilisation de cet OAD permet de réduire en moyenne de 22,48% les charges liées à l’irrigation, soit de réaliser une économie de 56,40€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 3.

4.1.2. Culture de coton

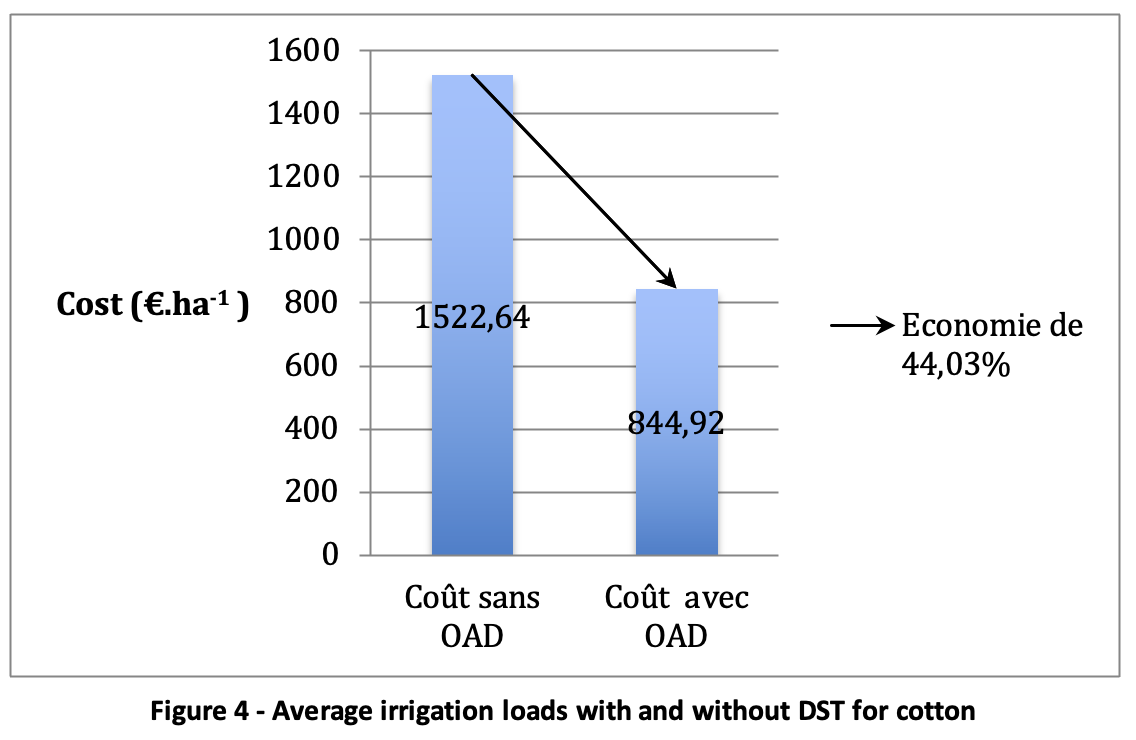

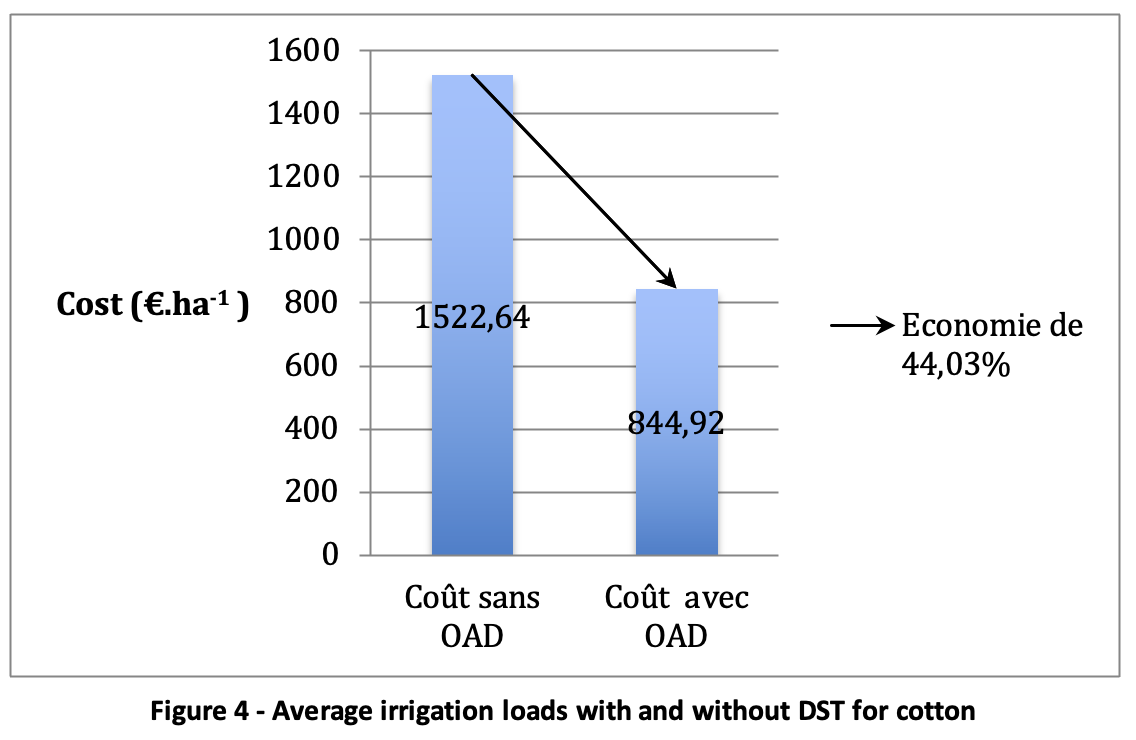

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans 16 parcelles de coton en 2017 et 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 44,03% les charges liées à l’irrigation, soit de réaliser une économie de 697,72€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 4.

4.1.3. Oléiculture

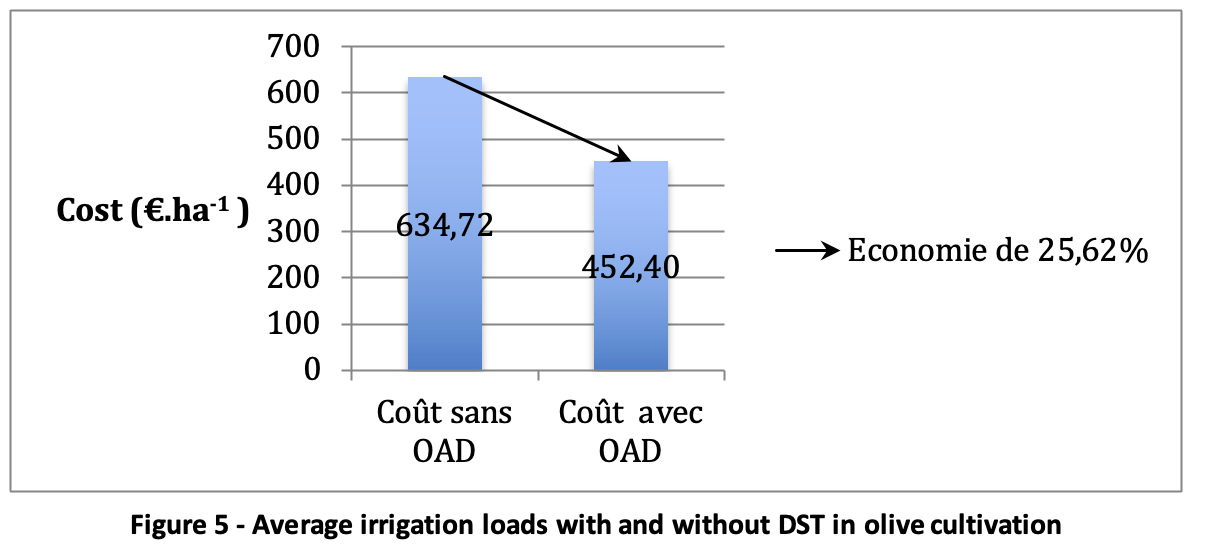

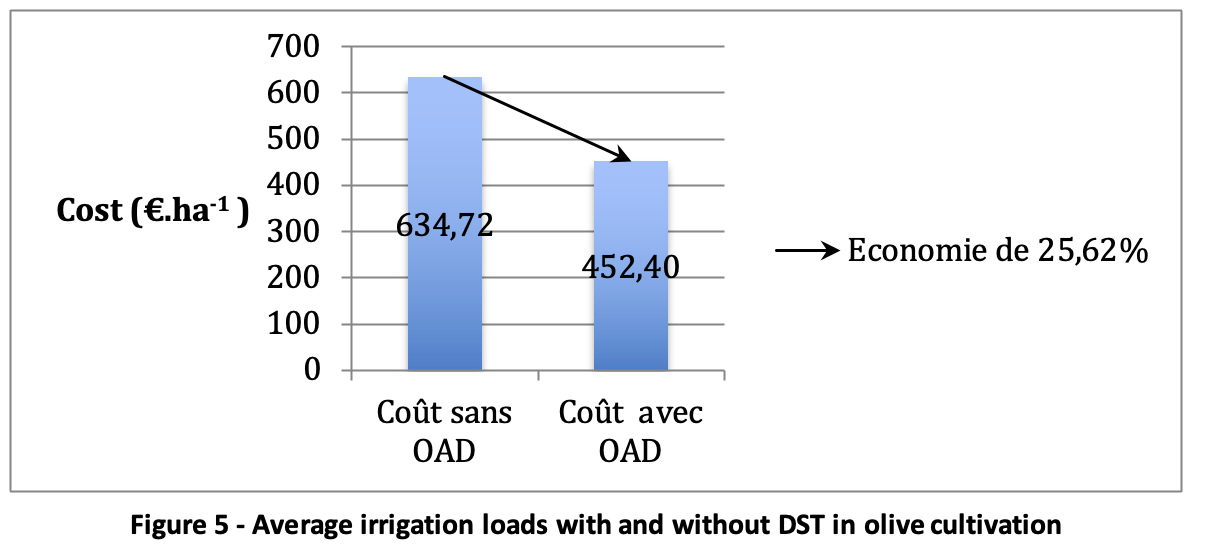

Dix parcelles d’oléiculture ont été évaluées avec ou sans OAD durant les années 2017 et 2018. L’utilisation de cet OAD permet de réduire en moyenne de 25,62% les charges liées à l’irrigation, soit de réaliser une économie de 182,32€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 5.

4.1.4. Culture de pêches

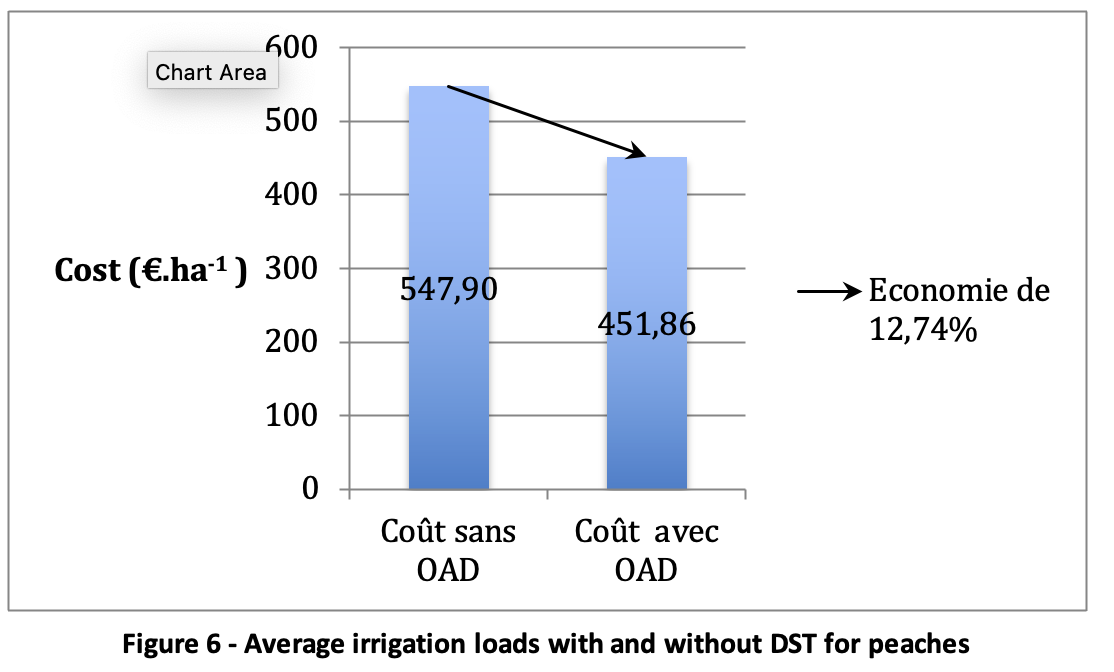

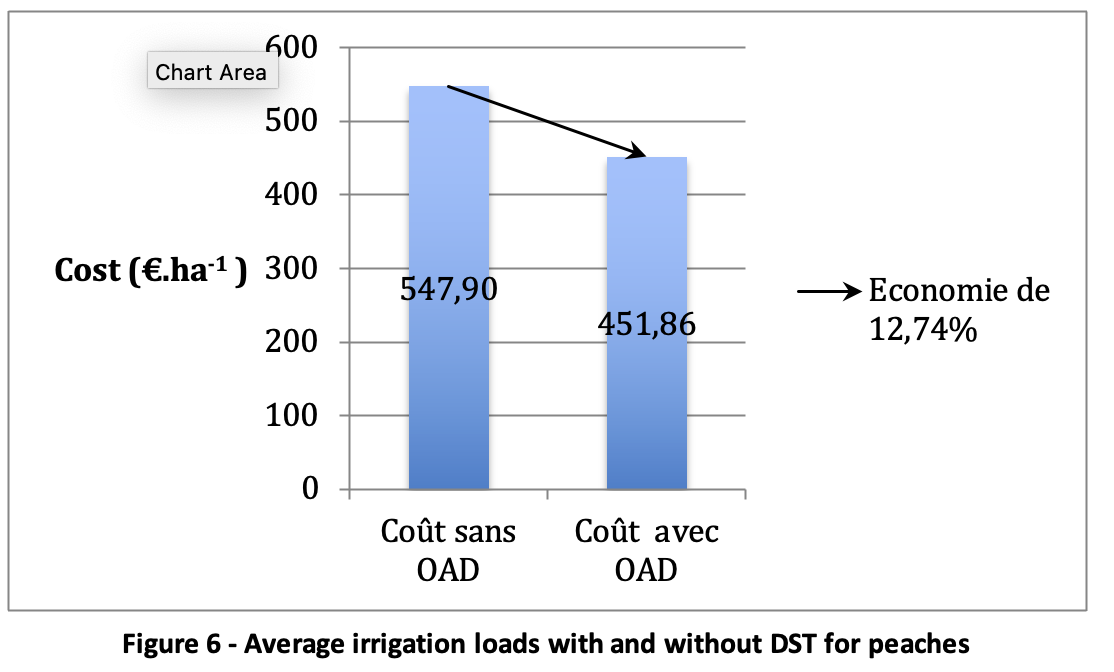

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans 26 vergers de pêches en 2017 et 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 12,74% les charges liées à l’irrigation, soit de réaliser une économie de 96,04€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 6.

4.1.5. Culture de pistaches

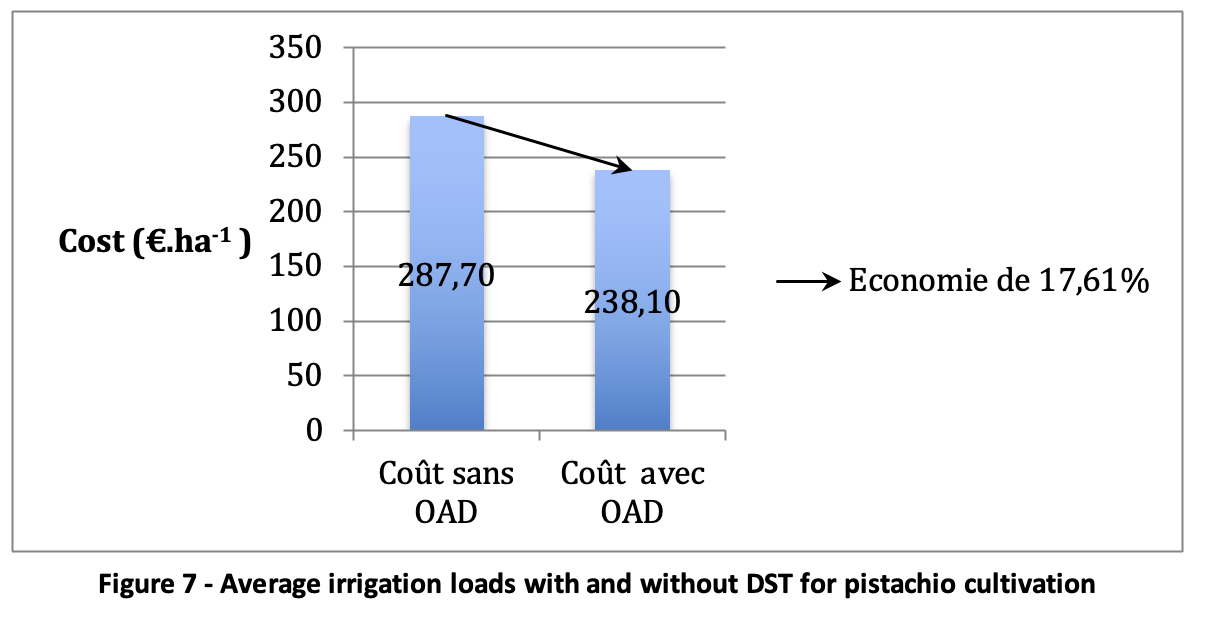

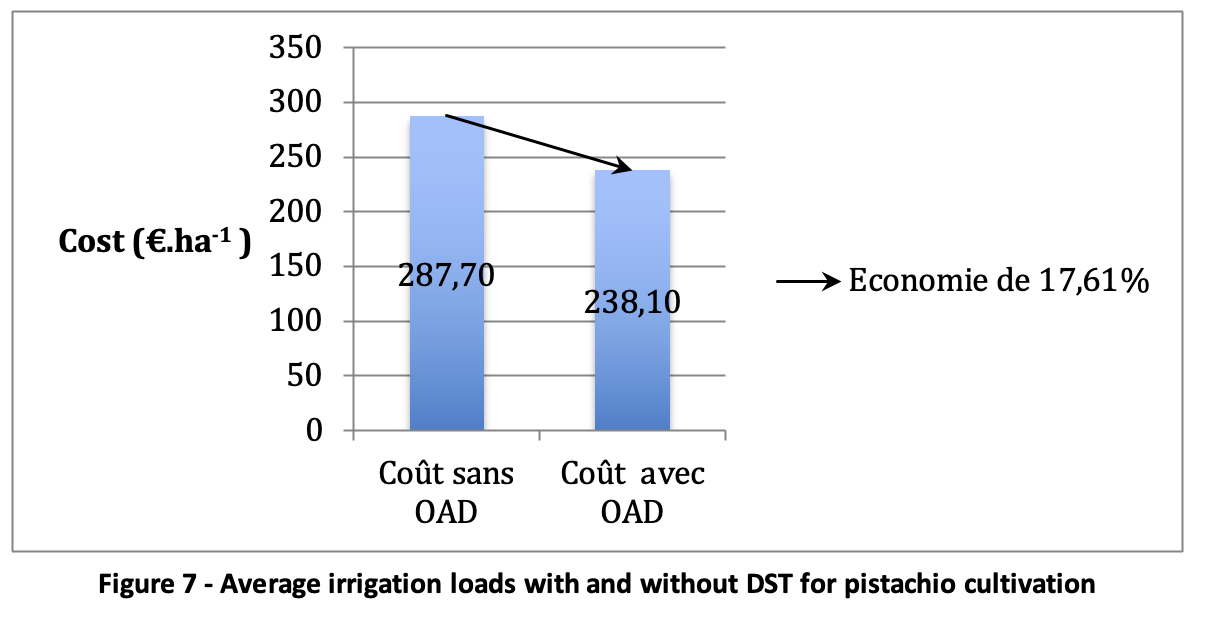

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans 4 parcelles de pistaches en 2017 et 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 17,61% les charges liées à l’irrigation, soit de réaliser une économie de 49,60€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 7.

4.1.6. Culture de pommes de terre

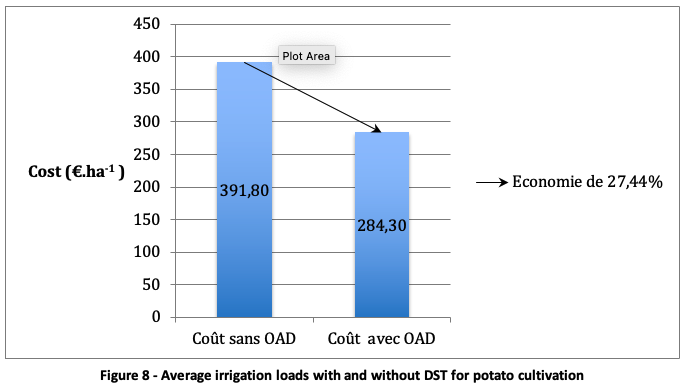

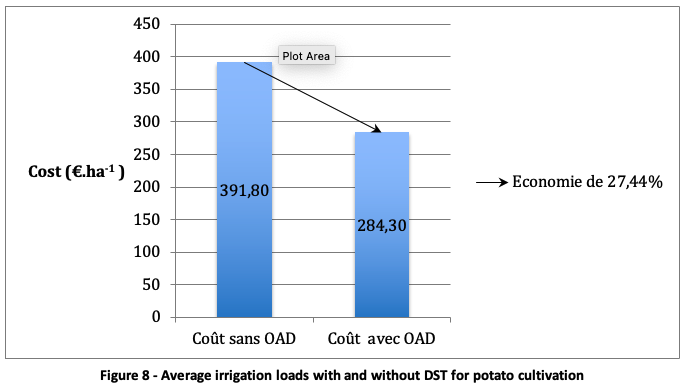

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans 5 parcelles de culture de pommes de terre en zones méditerranéennes en 2017 et 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 27,44% les charges liées à l’irrigation, soit de réaliser une économie de 107,50€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 8.

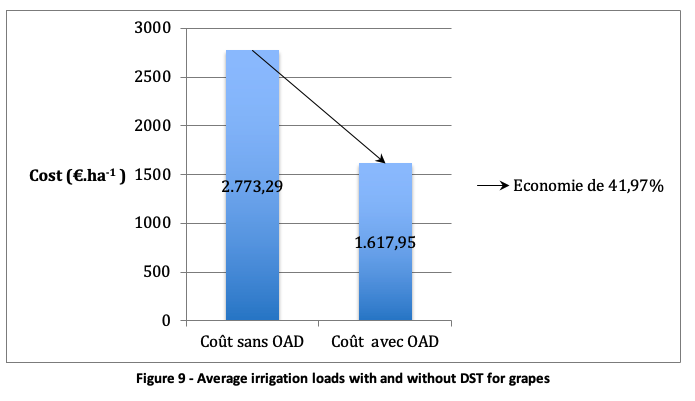

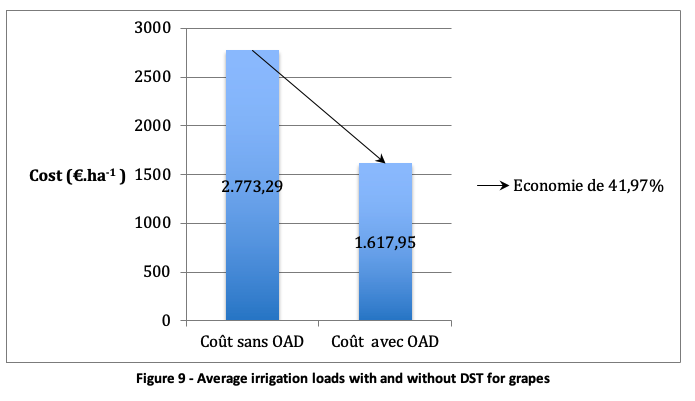

4.1.7. Culture de raisins

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans 12 parcelles de vignes en régions méditerranéennes (Grèce) en 2017 et 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 41,97% les charges liées à l’irrigation, soit de réaliser une économie de 1155,34€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 9.

4.1.8. Culture de maïs

Depuis 2019, un OAD est mis en place concernant la gestion du maïs. D’après les données expérimentales, cet OAD permet d’économiser 40€ par hectare en moyenne.

4.1.9. Bilan performance des OAD liés à la gestion de l’irrigation

Les OAD liés à la gestion de l’irrigation permettent de diminuer en moyenne le volume d’eau consommé pour l’ensemble de ces cultures. De même, pour toutes les cultures étudiées, les montants économisés sont supérieurs au coût maximum des OAD, ce qui assure ainsi un retour sur investissement.

Afin d’avoir une meilleure analyse de la performance des OAD concernant la gestion de l’irrigation, il serait intéressant de compléter ces gains liés à la réduction des charges de production avec les gains de produit brut. L’évaluation de la différence de marge brute obtenue avec ou sans OAD sera alors possible. De tels éléments sont aussi utiles afin de lever la crainte courante de producteurs qu’une moindre irrigation puisse entrainer une baisse de rendement, quand bien même qu’une irrigation plus finement gérée peut au contraire induire une augmentation.

4.2. Gestion des pesticides

La performance environnementale des OAD liés à la gestion des pesticides est évaluée à partir de la différence de quantité de pesticides appliquée avec ou sans OAD. Lorsque cette donnée n’est pas disponible, cette évaluation est faite à partir de la différence de charges liées à la gestion des pesticides. Le coût de l’outil est englobé dans ces charges. La performance économique est aussi évaluée à partir de la différence de charges liées à la gestion des pesticides ainsi qu’à partir des différences de produits bruts et des marges brutes, en fonction des données disponibles.

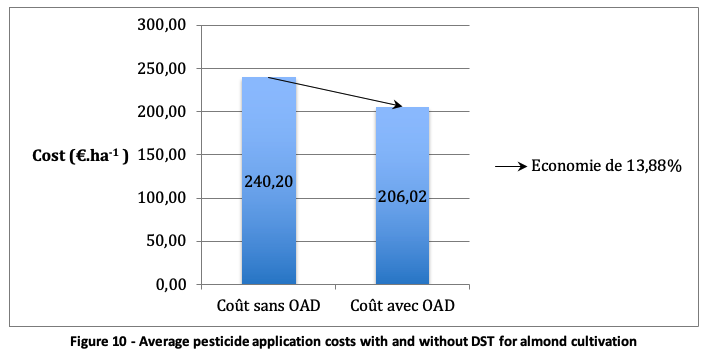

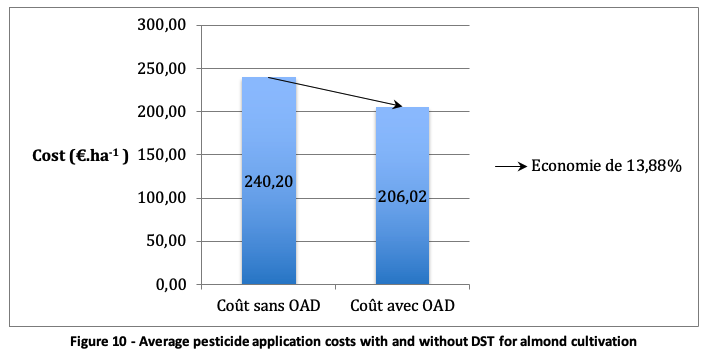

4.2.1. Culture d’amandes

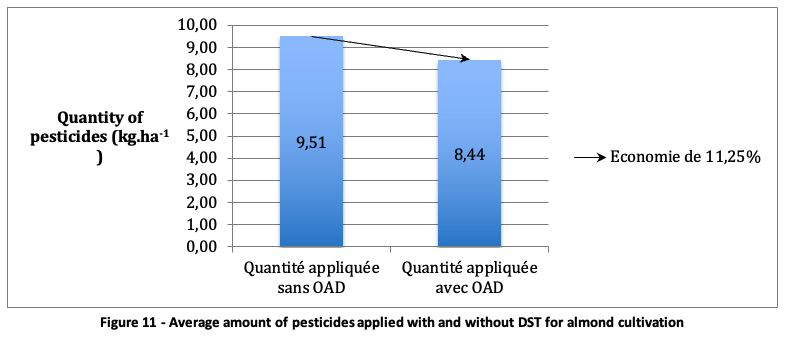

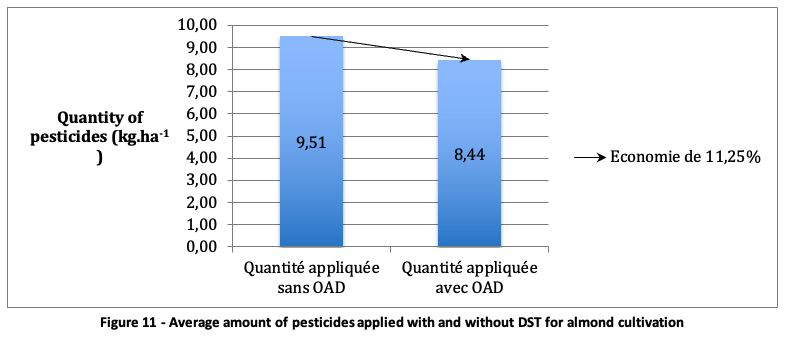

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans six parcelles de culture d’amandes en 2017 et 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 13,88% les charges liées à la gestion des pesticides, soit de réaliser une économie de 34,18€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 10.

La préconisation de l’OAD réduit en moyenne de 11,25% la quantité de pesticides appliquée par rapport à la non utilisation d’OAD, ce qui permet d’économiser 1,07 kg de pesticides par hectare, comme le montre la Figure 11.

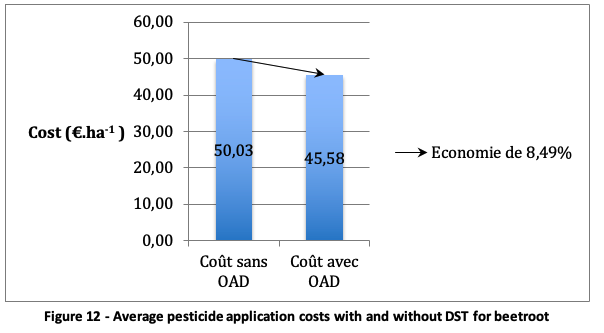

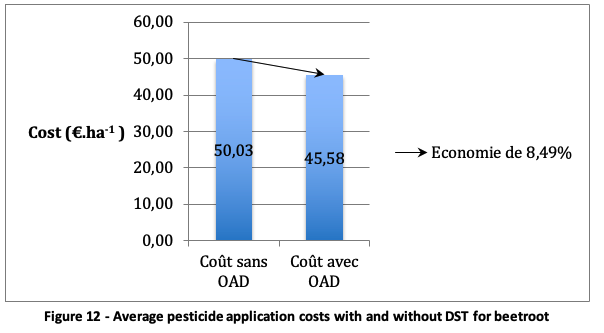

4.2.2. Culture de betteraves

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans 300 parcelles de culture de betterave entre 2006 et 2015. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 8,49% les charges liées à la gestion des pesticides, soit de réaliser une économie de 4,44€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 12.

4.2.3. Culture de blé

L’utilisation OAD a été évaluée pour la culture de blé entre 2007 et 2018. Ces OAD permettent d’augmenter en moyenne le rendement de 2 quintaux supplémentaires, augmentant le produit brut de 15€ par hectare et la marge brute de 21€ par hectare en moyenne, comme le montre le Tableau 4. Le coût de l’outil est pris en compte dans le produit brut et la marge brute pour le blé et dans les charges et la marge brute pour le pour le blé dur et le blé tendre.

Tableau 4 – Performance économique des OAD liés à la gestion des pesticides sur le blé

|

Blé |

Blé dur |

Blé tendre |

| Investissement en pesticides économisés grâce à l’utilisation d’OAD (€/ha) |

|

10,92 |

7,01 |

| Pourcentage de charges économisées grâce à l’utilisation d’OAD (%) |

|

26 |

16,67 |

| Production supplémentaire (q/ha) |

2 |

0,2 |

4,7 |

| Différence de produit brut (€/ha) |

15* |

3 |

65,8 |

| Différence de marge brute (€/ha) |

21* |

1,92* |

60,01* |

| * le coût de l’outil est intégré dans la marge brute |

4.2.3.1. Blé dur

L’utilisation d’OAD a été évaluée dans 457 parcelles de culture de blé dur entre 2007 et 2018. Ces OAD permettent de réduire les charges liées à la gestion des pesticides de 26% en moyenne, soit de 10,92€ par hectare en moyenne. Une production supplémentaire de 0,2 quintaux par hectare a lieu en moyenne, augmentant le produit brut de 3€ par hectare et la marge brute de 1,92€ par hectare en moyenne, comme l’illustre le Tableau 4.

4.2.4. Blé tendre

L’utilisation d’OAD a été évaluée dans 2912 parcelles de culture de blé tendre entre 2007 et 2018. Ces OAD permettent de réduire les charges liées à la gestion des pesticides de 16,67% en moyenne, soit de 7,01€ par hectare en moyenne. Une production supplémentaire de 4,7 quintaux par hectare a lieu en moyenne, augmentant le produit brut de 65,80€ par hectare et la marge brute de 60,01€ par hectare en moyenne, comme l’illustre le Tableau 4.

4.2.5. Culture de coton

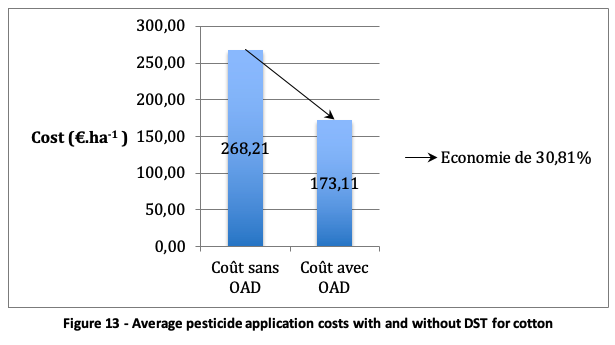

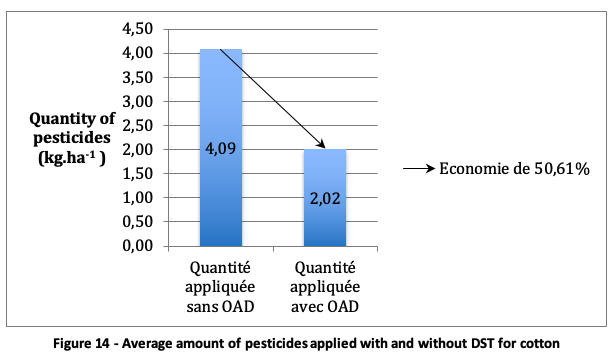

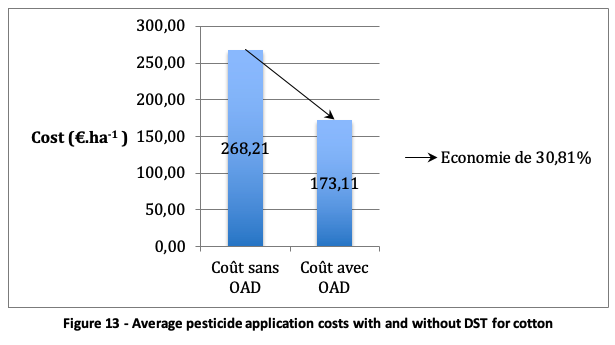

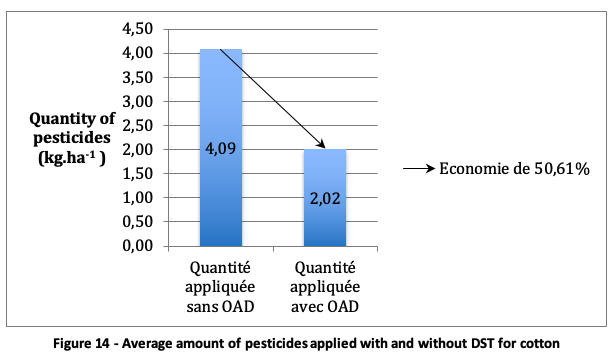

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans 14 parcelles de coton en 2017 et 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 31,81% les charges liées à la gestion des pesticides, soit de réaliser une économie de 97,27€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 13.

La préconisation de l’OAD réduit en moyenne de 50,61% la quantité de pesticides appliquée par rapport à la non utilisation d’OAD, ce qui permet d’économiser 2,07 kg de pesticides par hectare, comme le montre la Figure 14.

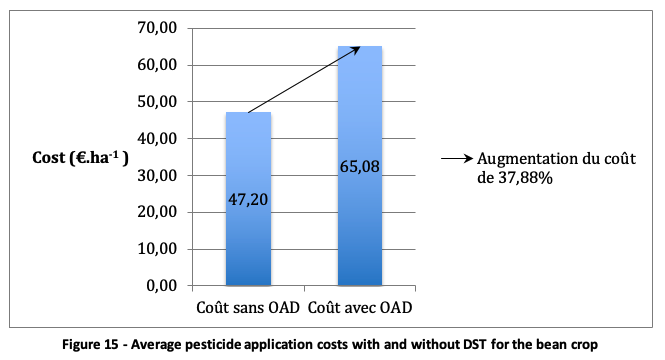

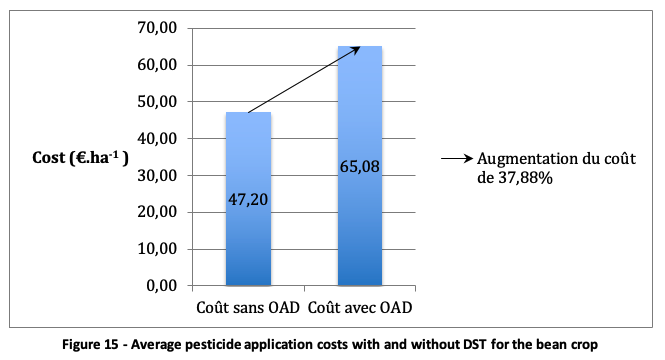

4.2.6. Culture de haricots

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans cinq parcelles de haricots en 2017. Cet OAD préconise une quantité plus faible de pesticides, par rapport à une application standard sans OAD. Sans ajouter le coût de l’outil aux charges liées à la gestion des pesticides, une marge de 2€ par hectare est observée en moyenne. Le coût de l’OAD utilisé pour le calcul des charges moyennes liées à l’application de pesticides est de 20€ par hectare. Il s’agit du coût le plus élevé des OAD étudiés. La gestion des pesticides par un OAD augmente les charges liées à la gestion des pesticides de 37,88% en moyenne, soit de 17,88€ par hectare, comme le montre la Figure 15.

4.2.7. Culture de kiwis

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans deux parcelles de culture de kiwis en 2018. Cet OAD préconise la même quantité de pesticides qu’une application standard, sans OAD. Ainsi, le coût de l’outil augmente les charges liées à la gestion des pesticides avec OAD par rapport aux charges liées à la gestion des pesticides standard.

4.2.8. Oléiculture

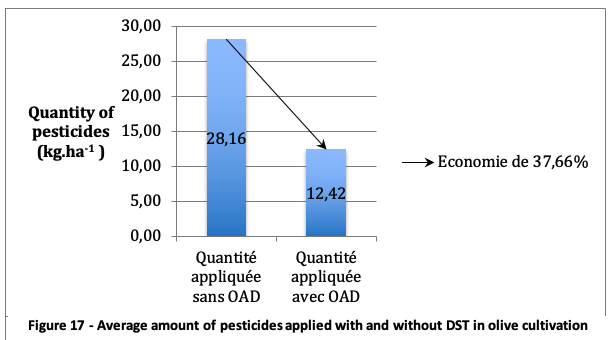

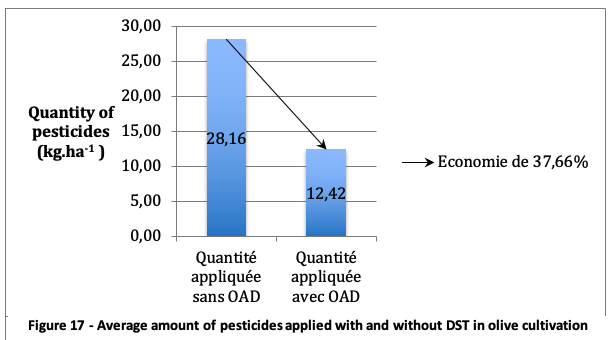

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans dix parcelles d’oléiculture en 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 64,46% les charges liées à la gestion des pesticides, soit de réaliser une économie de 212,62€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 16.

La préconisation de l’OAD réduit en moyenne de 37,66% la quantité de pesticides appliquée par rapport à la non utilisation d’OAD, ce qui permet d’économiser 4,77 kg de pesticides par hectare, comme le montre la Figure 17.

4.2.9. Culture d’orge

L’utilisation d’OAD a été évaluée dans 694 parcelles de culture d’orge entre 2007 et 2018. Ces OAD permettent de réduire les charges liées à la gestion des pesticides de 32,5% en moyenne, soit de 1,44€ par hectare en moyenne. Une production supplémentaire de 1,3 quintaux par hectare a lieu en moyenne, augmentant le produit brut de 19,5€ par hectare en moyenne et la marge brute de 8,94€ par hectare en moyenne.

4.2.10. Culture de pêches

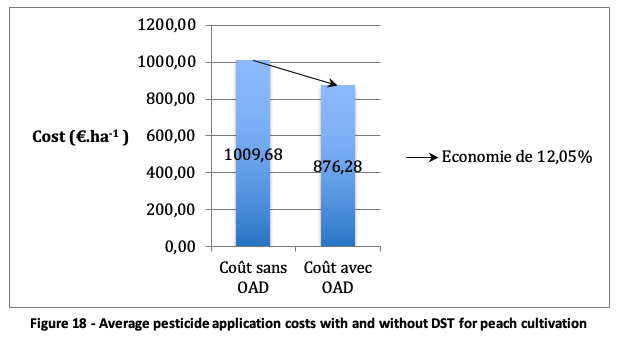

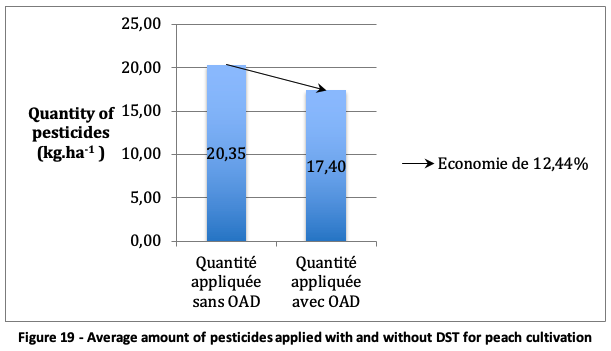

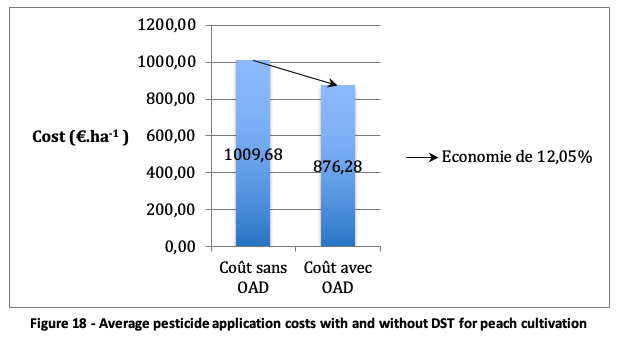

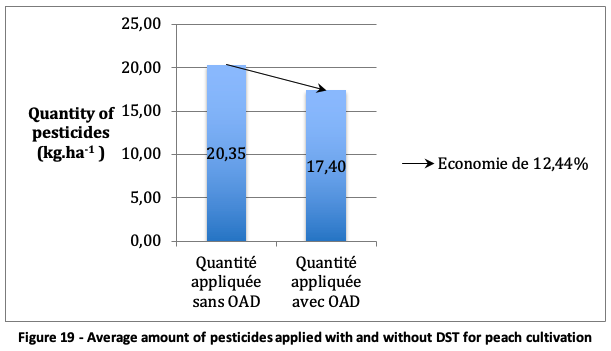

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans 28 parcelles de pêchers en 2017 et 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 12,05% les charges liées à la gestion des pesticides, soit de réaliser une économie de 133,40€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 18.

La préconisation de l’OAD réduit en moyenne de 12,44% la quantité de pesticides appliquée par rapport à la non utilisation d’OAD, ce qui permet d’économise 2,95 kg de pesticides par hectare, comme le montre la Figure 19.

4.2.11. Culture de pistaches

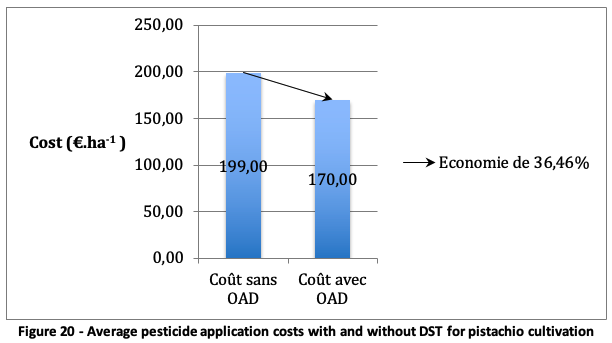

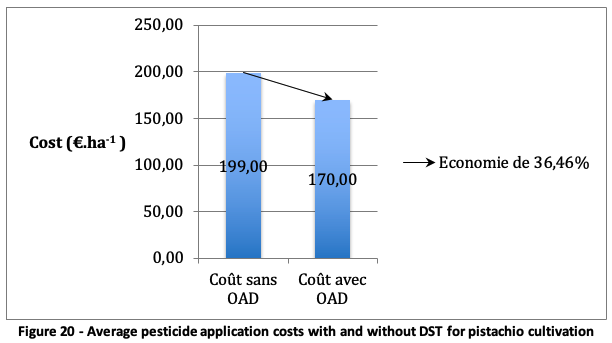

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans quatre parcelles de pistachiers en 2017 et 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 36,46% les charges liées à la gestion des pesticides, soit de réaliser une économie de 29€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 20.

4.2.12. Culture de pois chiches

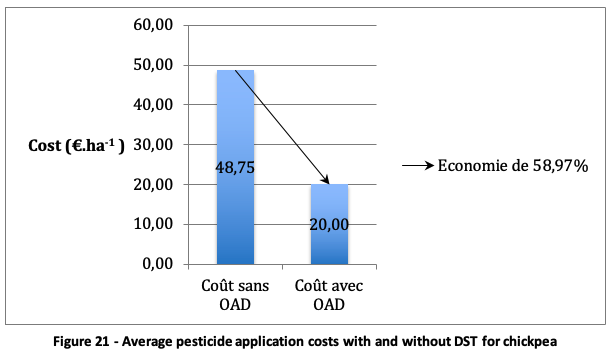

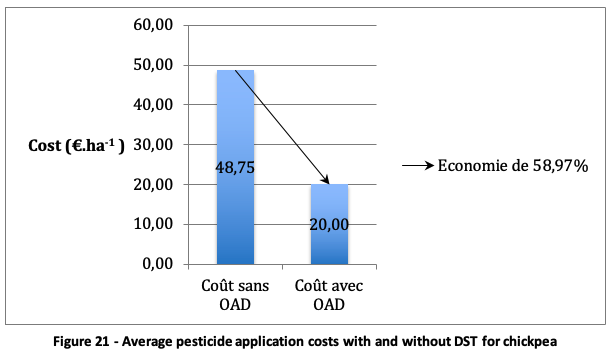

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans deux parcelles de pois chiches en 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 58,97% les charges liées à la gestion des pesticides, soit de réaliser une économie de 28,75€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 21.

4.2.13. Culture de pommes de terre

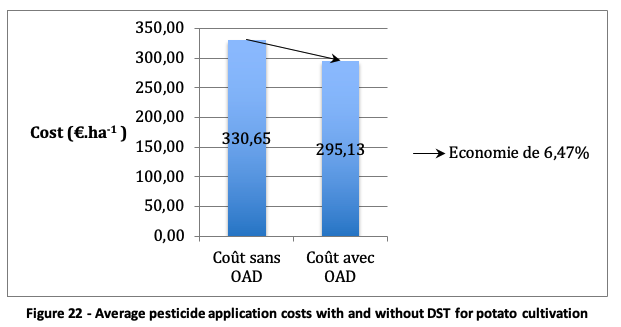

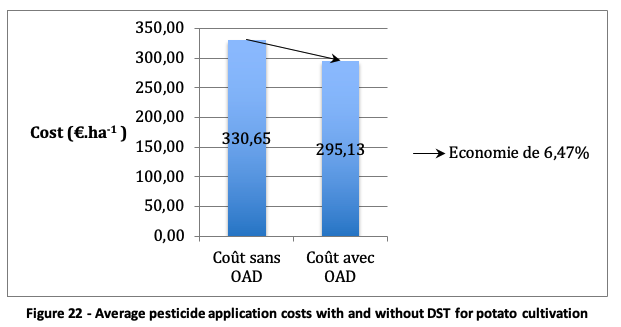

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans cinq parcelles de pommes de terre en 2017 et 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 6,47% les charges liées à la gestion des pesticides, soit de réaliser une économie de 35,52€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 22. Or la quantité de pesticides préconisée est en moyenne la même que celle appliquée sans utilisation d’OAD.

4.2.14. Culture de raisins

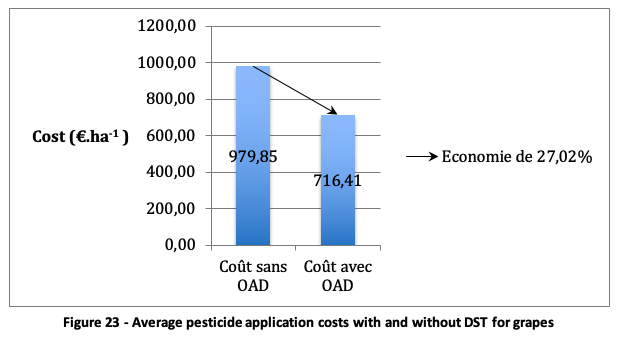

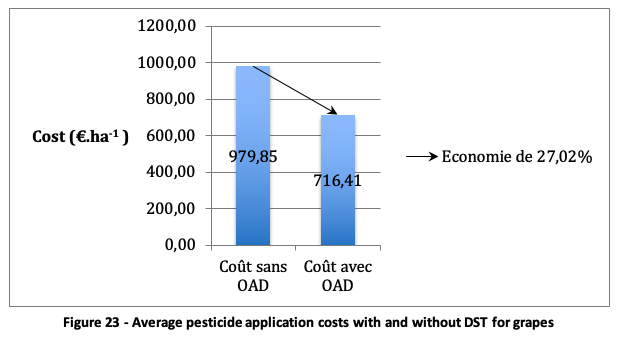

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans 12 parcelles de raisins en 2017 et 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 27,02% les charges liées à la gestion des pesticides, soit de réaliser une économie de 263,44€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 23.

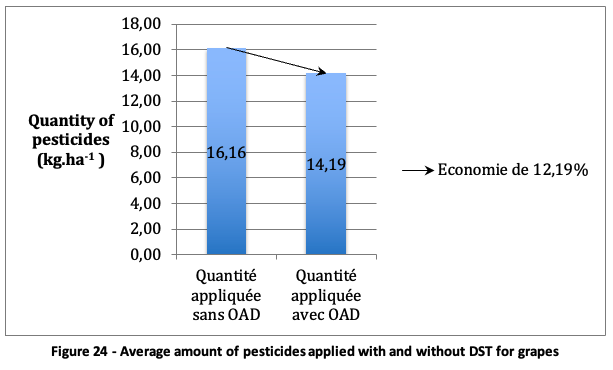

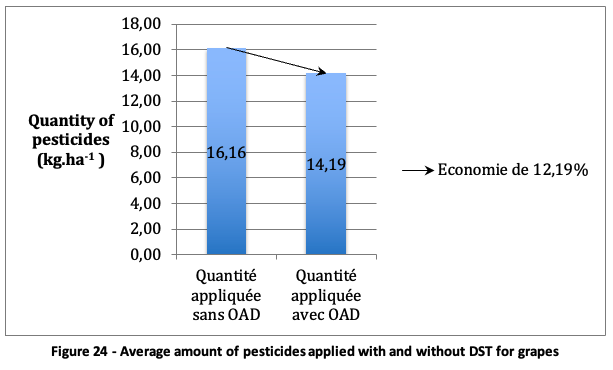

La préconisation de l’OAD réduit en moyenne de 12,19% la quantité de pesticides appliquée par rapport à la non utilisation d’OAD, ce qui permet d’économiser 1,97kg de pesticides par hectare, comme le montre la Figure 24.

4.2.15. Culture de stevia

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans deux parcelles de culture de stevia en 2018. Cet OAD préconise la même quantité de pesticides qu’une application standard, sans OAD. Ainsi, le coût de l’outil inclus dans les charges liées à la gestion des pesticides avec OAD augmente ce dernier par rapport aux charges liées à la gestion des pesticides standard.

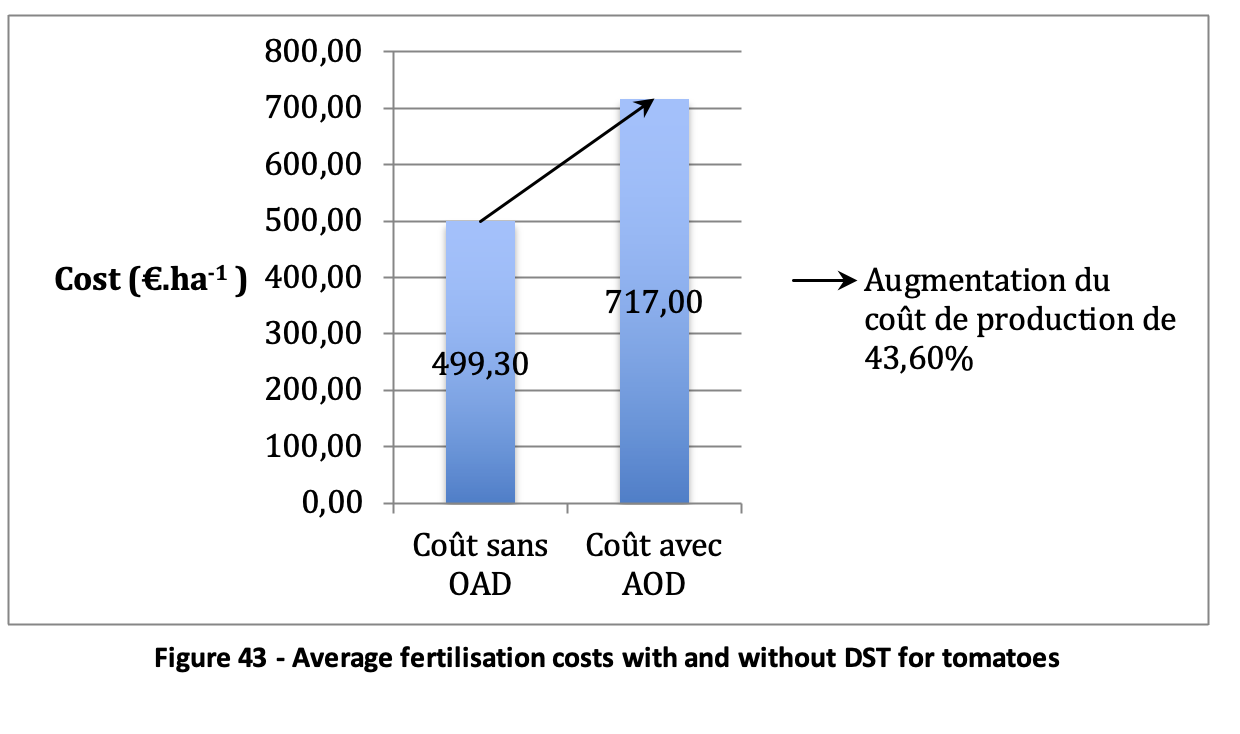

4.2.16. Culture de tomates

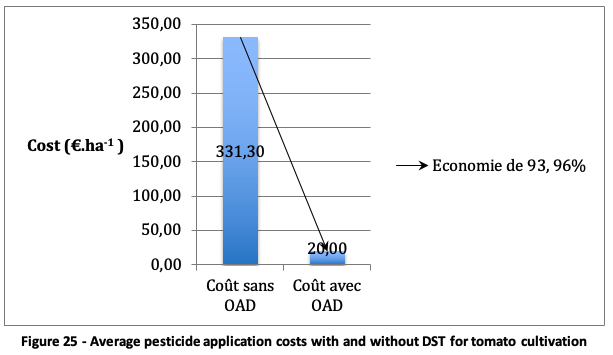

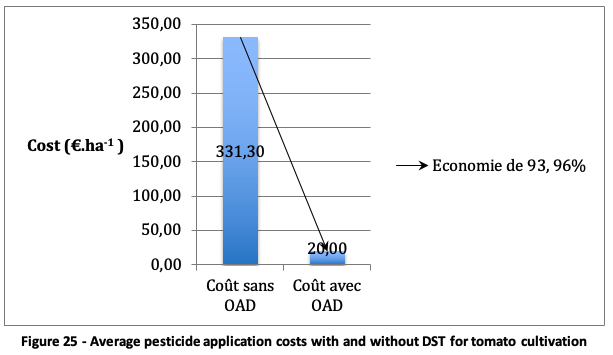

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans une parcelle de tomates en 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 93,76% les charges liées à la gestion des pesticides, soit de réaliser une économie de 311,3€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 25.

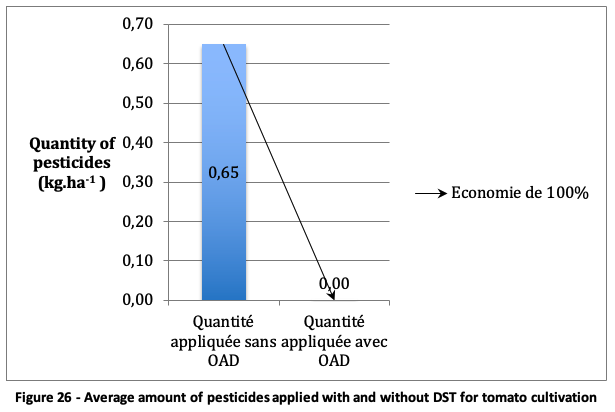

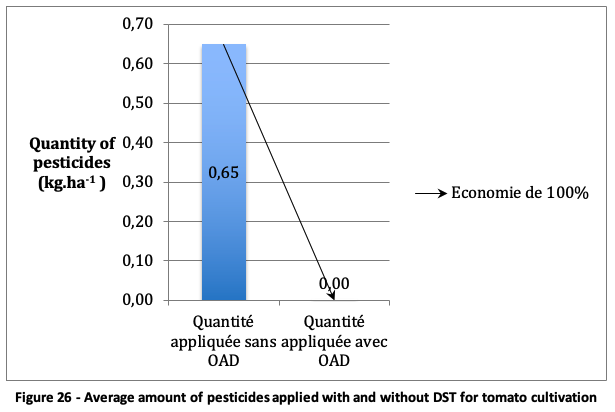

L’OAD ne préconise aucune application de pesticide par rapport à la non utilisation d’OAD, ce qui permet d’économiser 0,65kg de pesticides par hectare, comme le montre la Figure 26.

4.2.17. Bilan des performances des OAD liés à la gestion des pesticides

4.2.17.1. Performance environnementale

La quantité de pesticides appliquée avec un OAD est en moyenne inférieure pour les cultures d’amandes, de betteraves, de blé, de coton, d’haricots, d’olives, d’orge, de pêches, de pistaches, de pois chiches, de raisins et de tomates. Ces quantités sont égales pour les cultures de kiwis et de stevia.

Les quantités moyennes de pesticides préconisées pour la culture de pommes de terre avec ou sans OAD sont les mêmes, or les charges moyennes liées aux pesticides sont inférieures avec les OAD. Ces résultats contradictoires révèlent la nécessité poursuivre l’agglomération de données afin d’avoir une représentation plus réaliste de la consommation d’eau moyenne par ces cultures.

4.2.17.2. Performance économique

On constate pour les cultures d’amandes, de betteraves, de coton, d’olives, de pêches, de pistaches, de pois chiches, de pommes de terre, de raisins et de tomates, que l’épargne générée par l’économie de pesticides est supérieure au coût de l’OAD. Ce n’est pas le cas pour la culture d’haricots. Comme autant de pesticides sont appliqués avec ou sans OAD pour les cultures de stevia et de kiwis, le coût de l’outil n’est pas remboursé par la réduction des charges.

Pour l’ensemble de ces cultures, aucune information concernant les rendements obtenus avec ou sans OAD n’est donnée. De telles données permettraient de mesurer la différence de produit brut et la différence de marge brute.

A l’inverse des premières cultures, la différence de charge, la différence de produit brut et la différence de marge brute sont données pour les cultures de blé et d’orge. Les OAD utilisés pour ces cultures permettent en moyenne d’augmenter le produit brut et la marge brute par rapport à une production standard.

On ne peut pas tirer de conclusions sur la performance économique pour les cultures autre que le blé et l’orge sans additionner la marge liée à la réduction des charges des intrants et le gain issu d’une éventuelle production supplémentaire. Ce constat est d’autant plus valable pour les données obtenues pour les cultures de haricots, de kiwis et de stevia. En effet, le coût de l’outil peut éventuellement être remboursé par un produit brut plus élevé, obtenu grâce à l’aide des OAD.

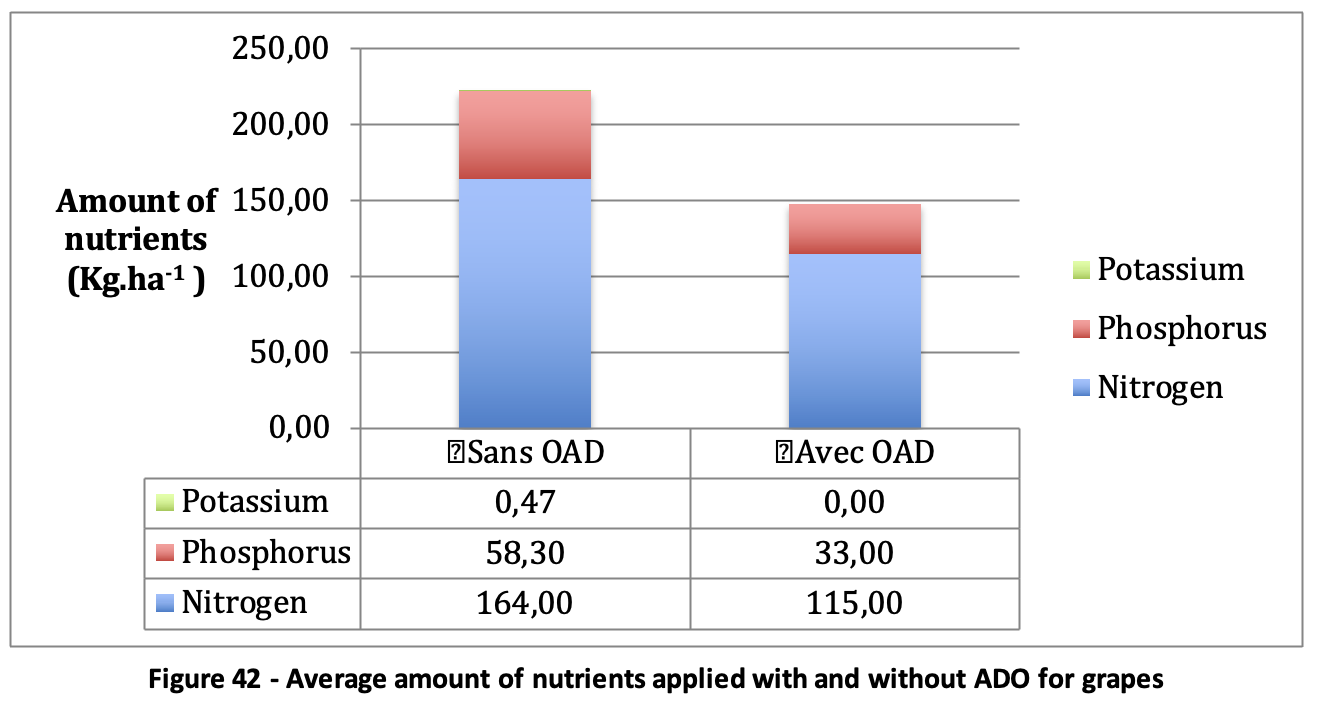

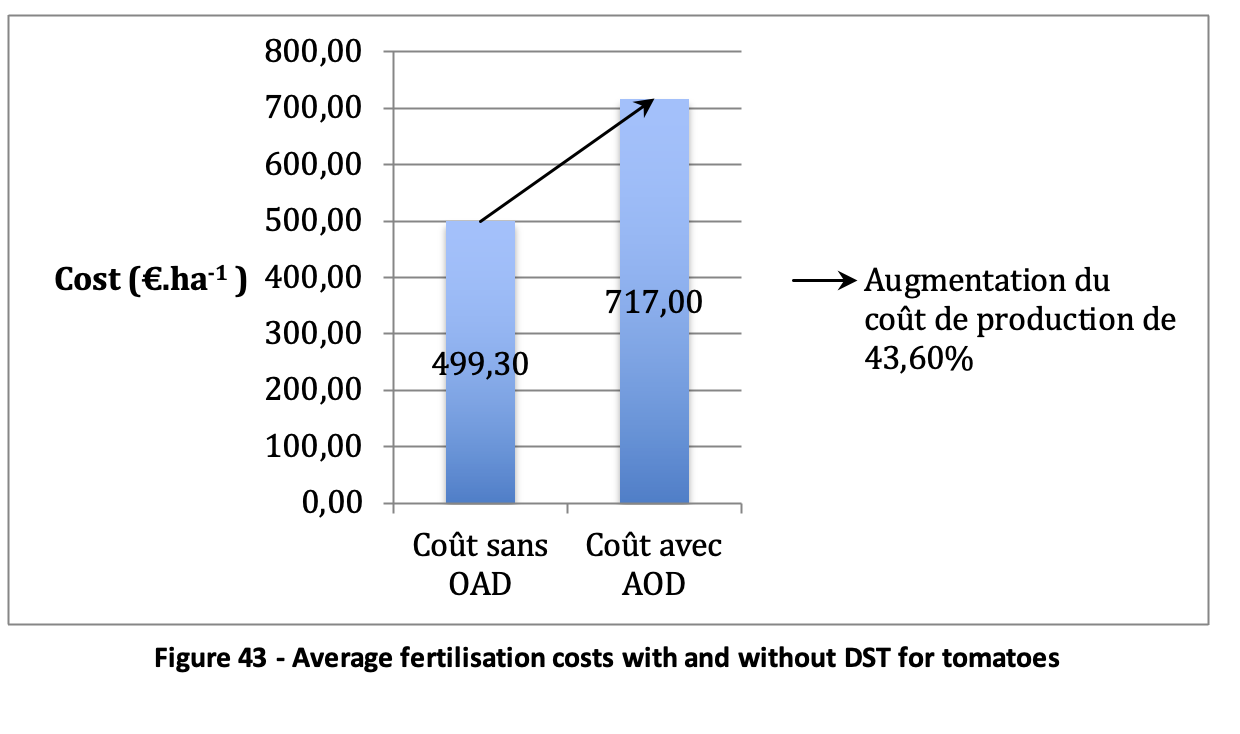

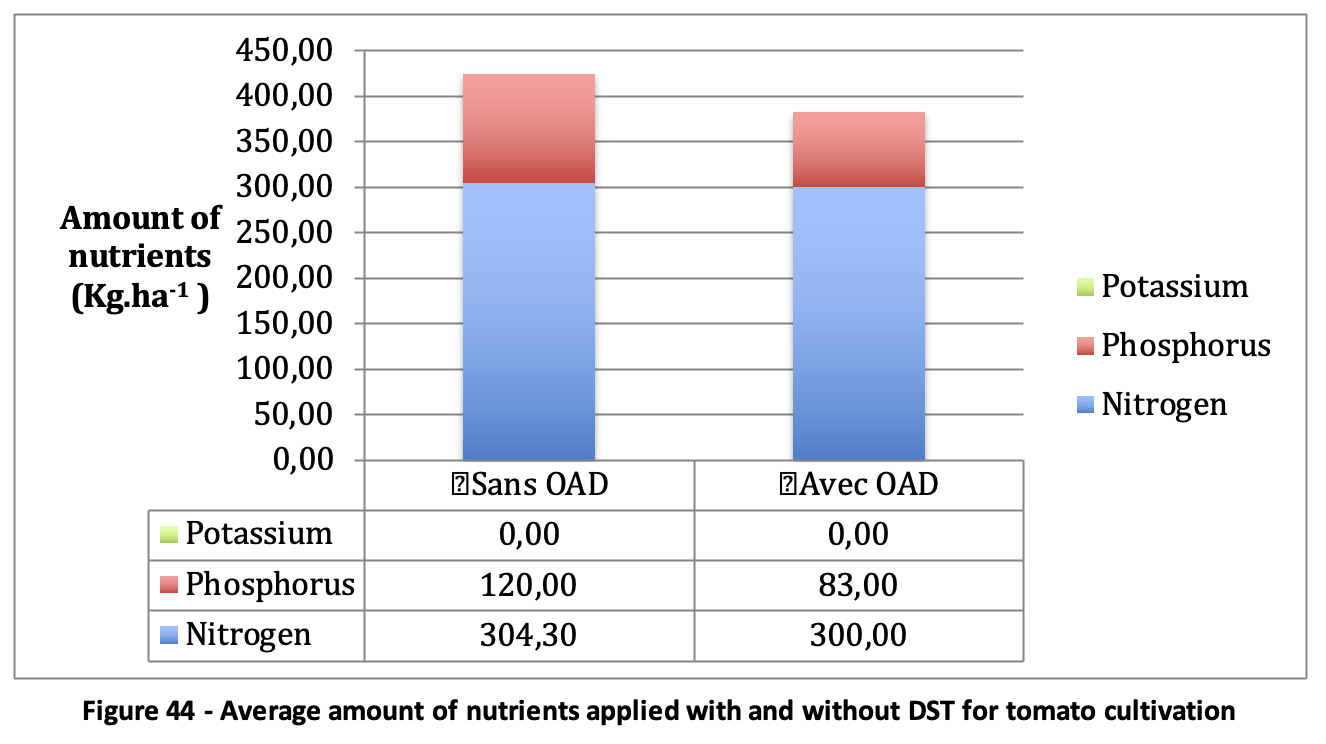

4.3. Gestion de la fertilisation

La performance environnementale des OAD liés à la gestion de la fertilisation est évaluée à partir de la différence de quantité de nutriment appliquée avec ou sans OAD. Lorsque cette donnée n’est pas disponible, cette évaluation est faite à partir de la différence des charges liées à la fertilisation. Le coût de l’outil est englobé dans ces charges. La performance économique est également évaluée à partir de la différence de charges liées à la fertilisation ainsi qu’à partir des produits bruts et des marges brutes, en fonction des données disponibles.

4.3.1. Culture d’amande

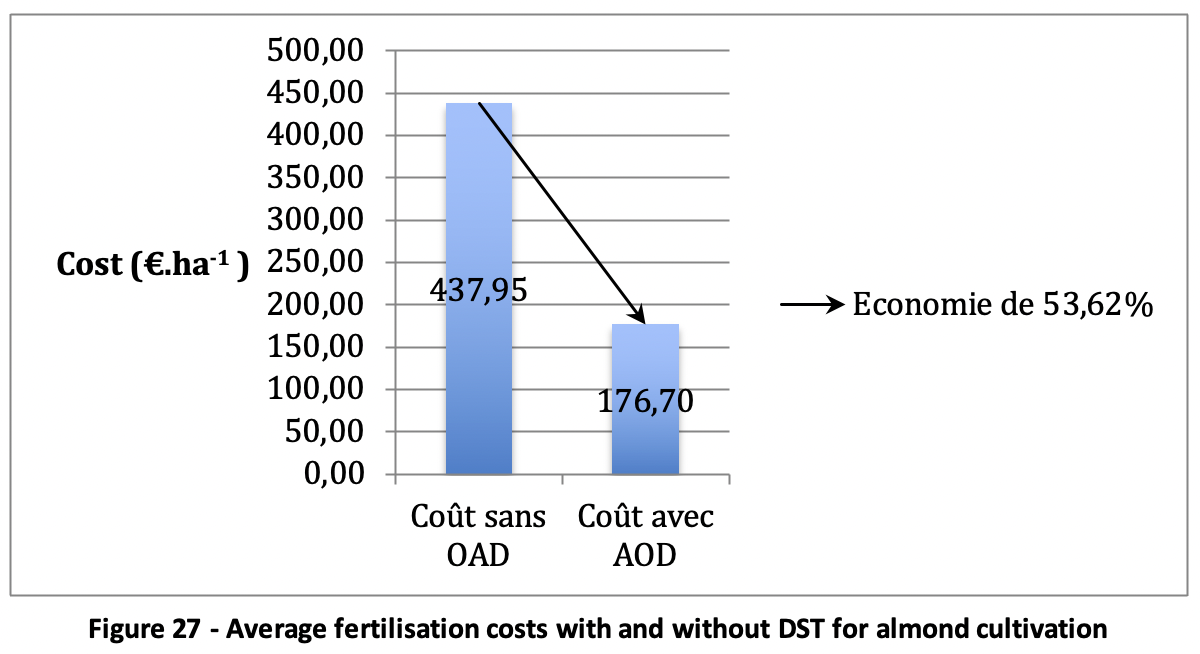

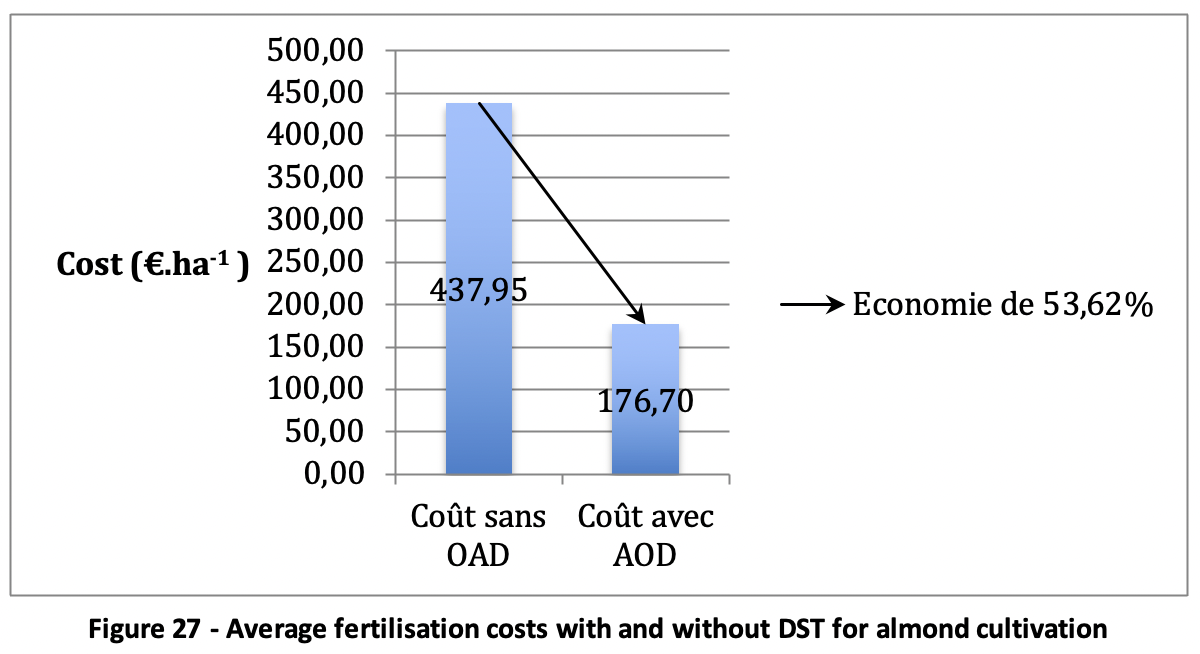

L’utilisation d’un OAD a été évaluée dans 24 parcelles de culture d’amandes en 2017 et 2018. Cet OAD permet de réduire en moyenne de 53,62% les charges liées à la fertilisation, soit de réaliser une économie de 261,25€ par hectare en moyenne, comme le montre la Figure 27.

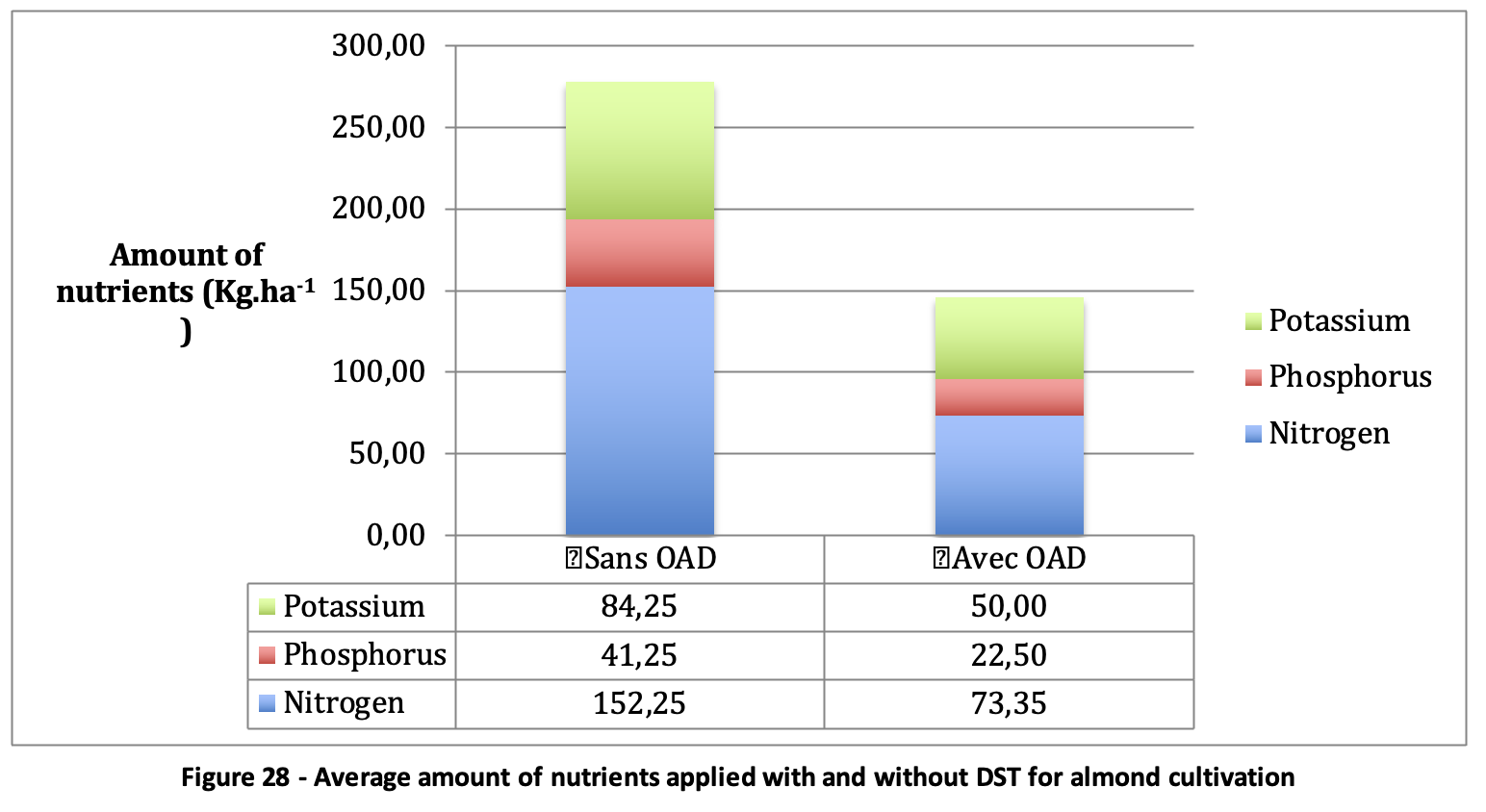

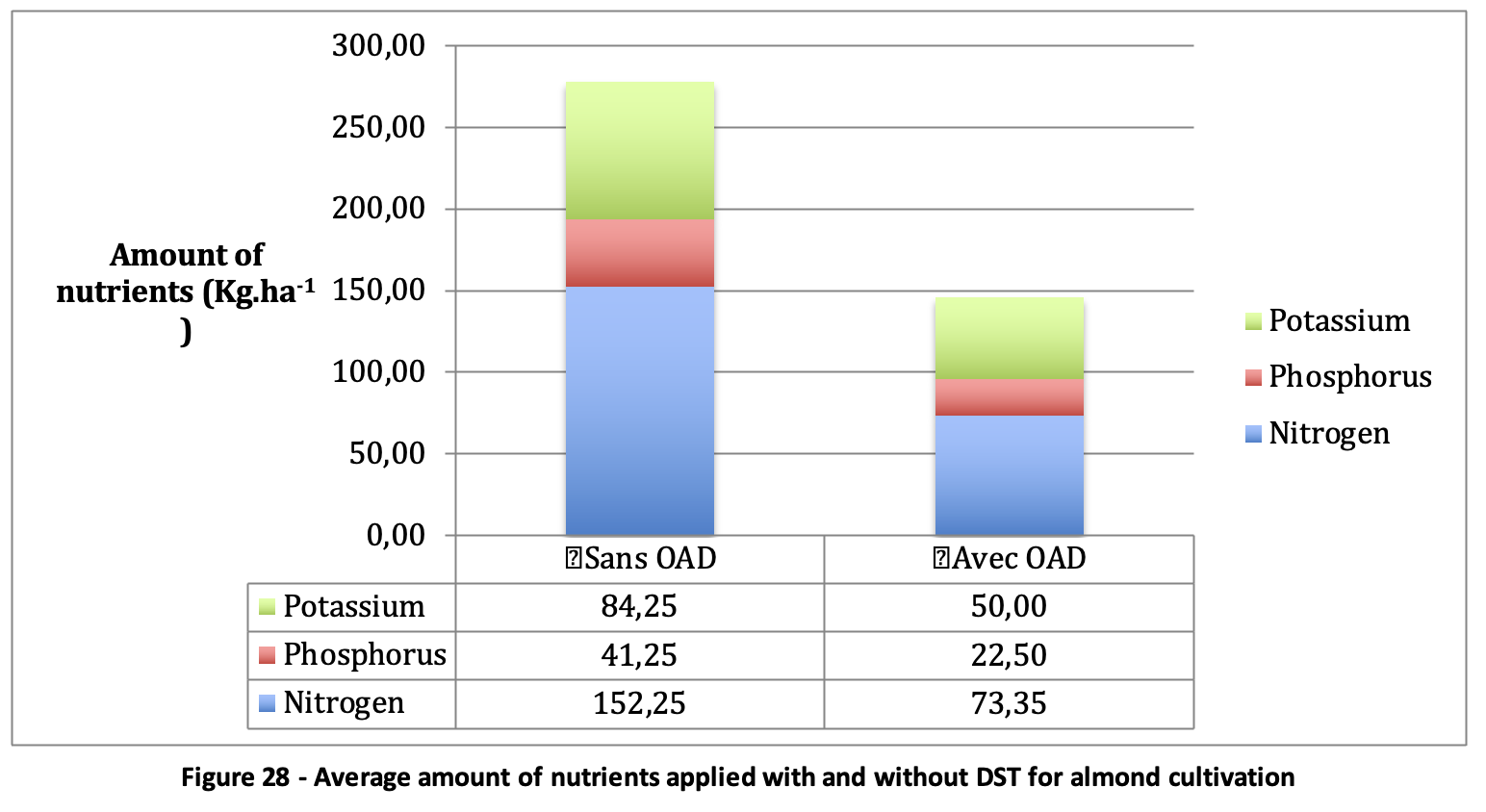

La préconisation de l’OAD réduit en moyenne de 44,11% la quantité de nutriments appliquée par rapport à la non utilisation d’OAD, ce qui permet d’économiser 131,90 kg de nutriments par hectare, comme le montre la Figure 28.

Ces observations sont réalisées sur un faible nombre de parcelles et d’années. La réduction drastique de nutriments obtenue avec l’aide des OAD ne pourra être appréciée que sur une durée plus longue, d’au moins trois ans.

4.3.2. Culture de blé

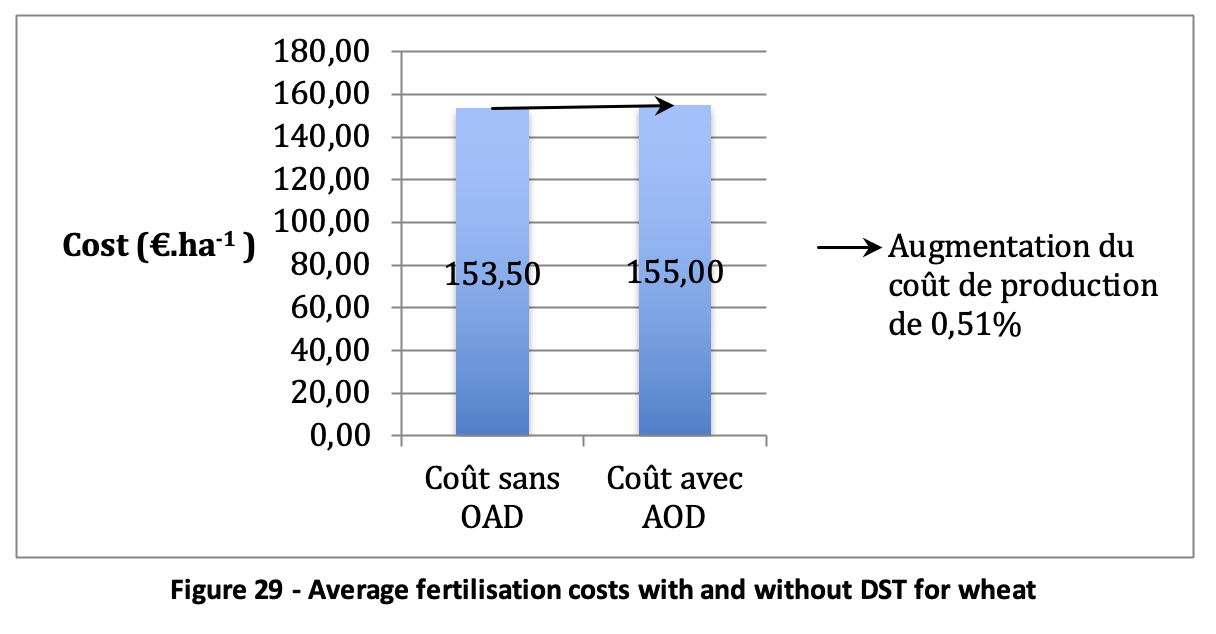

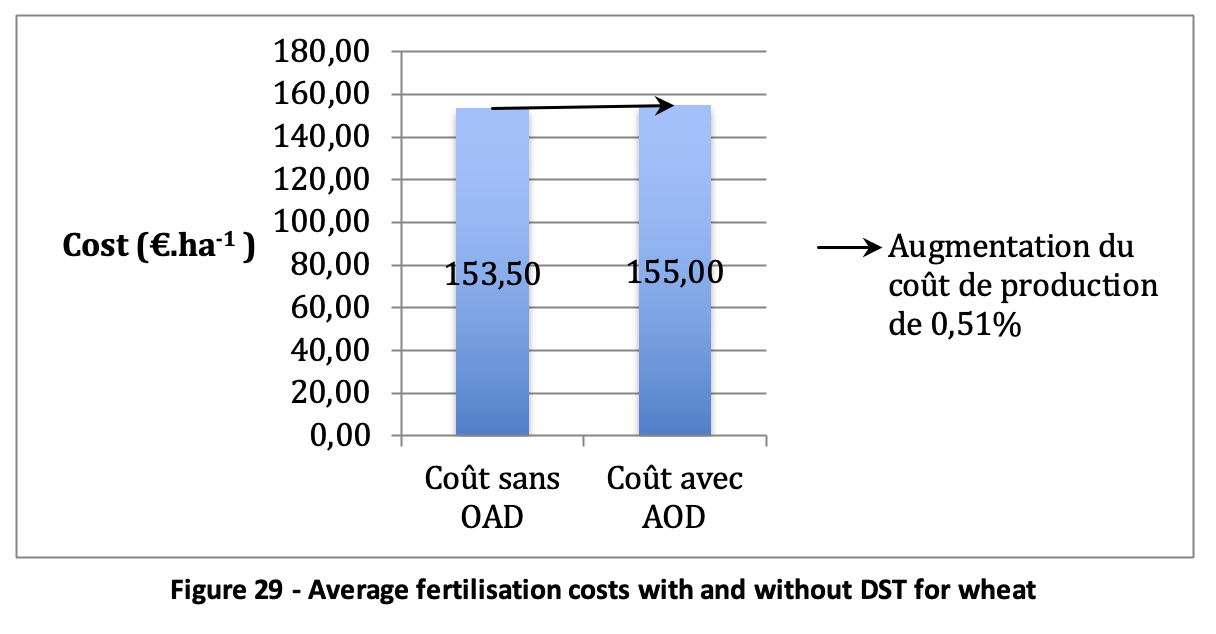

L’utilisation de plusieurs OAD évalués sur 3749 parcelles a été comparée à 11831 parcelles témoins pour la culture de blé sur 17 années. Ces OAD permettent une économie de 7,65% de nutriments par rapport à une application standard sans OAD. Sans ajouter le coût de l’outil aux charges liées à la fertilisation, une marge de 9€ par hectare est observée en moyenne. La gestion des nutriments par un OAD réduit en moyenne les charges liées à la fertilisation de 5,88%, or le coût par hectare de production total, incluant le coût des OAD augmente en moyenne de 2,13€ par hectare, comme le montre la Figure 29.

Mais, parallèlement, une production supplémentaire de 3,93 quintaux par hectare a lieu en moyenne grâce à l’utilisation de l’AOD, augmentant le produit brut de 41,23€ par hectare. Une hausse de la marge brute de 31,97€ par hectare en moyenne est ainsi obtenue.

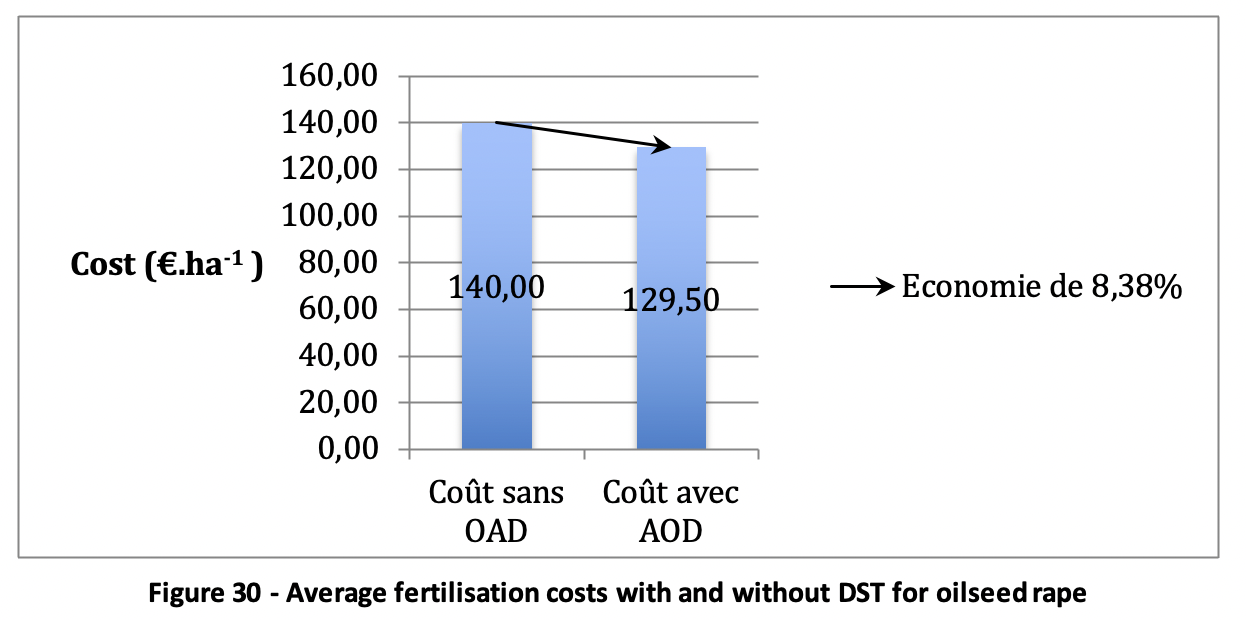

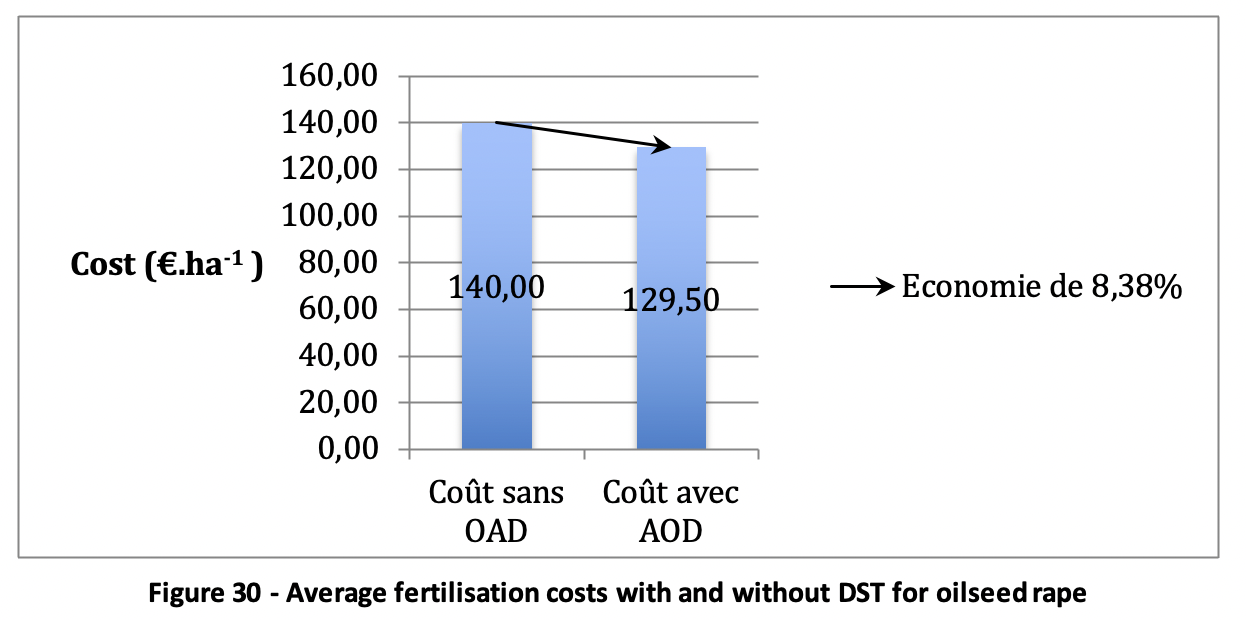

4.3.3. Culture de colza