Résumé

La production de céréales dans l’Union européenne a connu un véritable boom grâce à la Politique Agricole Commune, pour se hisser aujourd’hui au troisième rang mondial, avec 306 millions de tonnes prévus en 2018, soit 14,6% de la production mondiale.

Présente sur le marché international – avec 33,5 millions de tonnes exportés soit 11% de sa production – dans un contexte de demande croissante du fait d’une consommation de céréales en hausse de 40% en 15 ans, cette production n’est pas actuellement dans une posture « confortable et installée ».

La concurrence sur les marchés internationaux traditionnels est rude, depuis la récente explosion des exportations dans la région de la Mer Noire : elle se stabilise à 60 millions de tonnes, soit un 1/3 des échanges mondiaux. Les défis sont également présents au sein même de l’UE, à commencer par la stagnation des rendements à l’Ouest, l’impact de la règlementation sur les produits phytopharmaceutiques, et la pression exercée par les aléas climatiques, telle que la sécheresse historique de cet été 2018.

Pour que la filière évite un décrochage et parvienne à relever ces défis, de multiples leviers d’action sont disponibles. Adopter une céréaliculture digitalisée permettra d’optimiser les performances environnementales et économiques des céréaliers. Se doter d’un fond européen de gestion de crise en agriculture efficacement pourvu et généraliser les assurances climatiques permettra de faire face aux conséquences du changement climatique et de la haute volatilité des marchés. Abandonner le travail du sol et adopter le semis direct pourrait soutenir les performances agronomiques et économiques des céréaliers, dès lors que les moyens techniques sont ou restent au rendez-vous.

Dans un tel contexte, la filière devra pouvoir s’appuyer sur une PAC qui protège mieux le revenu des agriculteurs dans un contexte de grande volatilité des prix, et qui soutienne davantage l’investissement dans l’innovation pour une transition vers des modèles performants. Cette note présente les défis et les recommandations pour moderniser la filière et façonner une PAC dotée d’outils communs forts, associés aux flexibilités nécessaires et ciblés afin de bâtir une stratégie ambitieuse articulant efficacement outils communautaires, et mesures nationales ou régionales.

Table des matières

I – La filière céréales européenne : caractéristiques et défis.

A Panorama de la filière européenne.

b/ Importance de la filière pour la compétitivité des filières élevage et éthanol

c/ La demande mondiale, l’enjeu de la sécurité alimentaire

a/ Baisse du revenu des agriculteurs

d/ Disponibilité des produits phytopharmaceutiques

e/ Durabilité environnementale et rendement des cultures

II-Réussir au cœur d’une âpre concurrence

a/ Redevenir un acteur de 1er plan au niveau mondial

b/ Ne pas perdre de poids sur le marché UE

a/ La digitalisation de l’agriculture

e/ Les aspects logistiques : stockage et transports

III- Conclusion : une stratégie gagnante pour la filière céréales de l’UE

I – La filière céréales européenne : caractéristiques et défis

A Panorama de la filière européenne

a/ Données générales

Etat des lieux en 2017-2018

En considérant ensemble les trois principales céréales produites à savoir le blé, l’orge et le maïs grain (85% de la production céréalière de l’UE en 2016), l’Union européenne, avec une production de 275,2 millions de tonnes soit 14% de la production mondiale, s’érige au 3 rang, derrière la Chine et les EUA. Presque 48 millions d’hectares sont mis en culture pour cela, soit 27% de la SAU de l’UE. 33,4 millions de tonnes seront exportés au cours de cette année, soit presque 1 tonne de céréales sur 8. Le poids économique de la production céréalière est d’environ 46,8 milliards d’euros.

Avec 151,2 Mt de blé (dur et tendre), l’UE est 1er producteur mondial devant la Chine et la Russie. 27 millions d’hectares sont mis en culture, avec un rendement moyen de 5,6 t/ha (blé tendre). 24,4 millions de tonnes seront exportés au cours de cette année.

L’UE se situe également au 1er rang mondial des producteurs d’orge, avec 58,8 Mt, devant la Russie et l’Australie. 12,3 millions d’hectares sont mis en culture, avec un rendement moyen de 4,8 t/ha. 8 millions de tonnes seront exportés au cours de cette année.

Enfin en ce qui concerne le maïs, avec une production de 65,2 millions de tonnes l’UE se situe au 4eme rang mondial, derrière les EUA, la Chine et le Brésil. 8,6 millions d’hectares sont mis en culture, avec un rendement moyen de 7,6 t/ha. 1 million de tonnes seront exportés au cours de cette année.

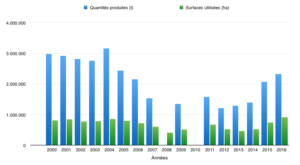

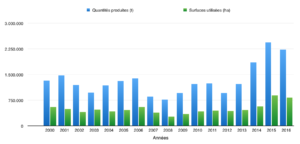

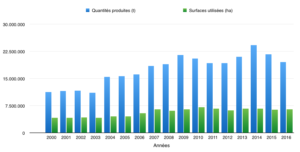

Tendances depuis 2000

En passant de 246 à 277 millions de tonnes (Mt), la production européenne de céréales – blé, orge et maïs – a cru de 12,5% dans l’UE à 28. L’assolement a diminué de 2,2 millions d’hectares (-4,5%), mais les rendements moyens ont augmenté de 1,25t/ha (+25%). C’est dans les Etats membres d’Europe centrale (UE-13) que cette augmentation s’est produite, avec une moyenne de 92,5%. Alors qu’en Europe occidentale (UE-15), cette augmentation ne fut que de 5,6% en moyenne. Quant aux exportations, elles sont passées – entre 2012 et 2017 – de 28 Mt à 33,5 (+21%), soit de 13,5 à 12,1% de la production.

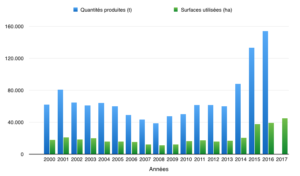

Depuis 2000, la production européenne de blé est passée de 133,4 à 152,3 Mt (+14,2%), et les superficies sont passées de 26,8 à 26 millions d’hectares (-3%). Les rendements moyens sont passés de 5,3 à 6,1t/ha (+14%), mais cela cache une nette disparité. Les rendements (blé tendre) ont stagné dans l’UE-15, passant de 6,7 à 6,8 t/ha (+1,5%), et fortement cru dans l’UE-13, passant de 3,2 à 5,1 t/ha (+59%). Quant aux exportations, elles ont augmenté de 19,2 à 23,5 Mt (+22%), entre 2012 et 2017.

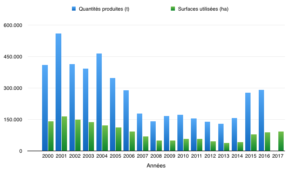

Depuis 2000, la production d’orge a stagné en passant de 60,3 à 59,3 Mt (-1,7%), sur des surfaces en recul de 15%, de 14,2 à 12,1 millions d’hectares. Les rendements ont cru de 15,3%, en passant de 4,25 à 4,9 t/ha, avec ici encore une forte disparité géographique. Ils ont plutôt stagné dans l’UE-15 en passant de 4,8 à 5 Mt (+4,2%), et cru dans l’UE-13, de 2,5 à 4,4 Mt (+76%). Le volume des exportations fut également en croissance, de 10,4%, de 6,7 à 7,4 Mt (2012-2017).

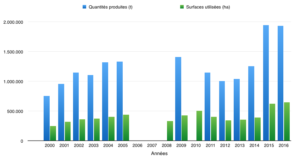

Enfin, c’est le maïs qui a connu la plus forte croissance sur la période dans l’UE. Si les surfaces ont décru de presque 14%, de 9,7 à 8,4 millions d’hectares, les volumes produits et exportés ont connu de fortes croissances, respectivement de 24,6% – de 52,7 à 65,5 Mt – et 45,4% – de 1,8 à 2,6 Mt – grâce à l’amélioration franche des rendements, passés de 5,4 à 7,8 t/ha (+44%). Ici encore, c’est dans l’UE-13 que les rendements ont le plus progressé, passant de 2,6 à 6,3 t/h (+142%), alors que la croissance fut de 11% dans l’UE-15, de 9,1 à 10,1 Mt.

b/ Importance de la filière pour la compétitivité des filières élevage et éthanol

Avec 157,4 millions de tonnes consommés en 2016-17 (57% de la production), les céréales produites dans l’UE occupent la 1ère place dans le régime alimentaire protéiné de la filière élevage de l’UE (59%). Viennent ensuite les 84,1 millions de tonnes de co-produits issus des cultures de céréales et d’oléo-protéagineux, (31,5%) et les 18,3 millions de tonnes de céréales importées (6,9%).

Remarque : parmi les 84,1 millions de tonnes de co-produits, 18,3 millions de tonnes (22%) étaient des tourteaux de soja importés d’Amérique (Nord et Sud).

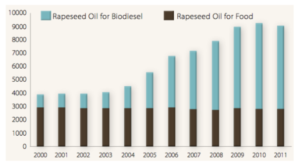

Sur les 25,8 millions de tonnes de matière première agricole consommées par la filière éthanol en 2016-17, les céréales produites dans l’UE représentaient 13,2 millions de tonnes (51%) et la betterave sucrière 12,6 millions de tonnes (49%). 4,5% de la production européenne de céréales ont été consommés par la filière éthanol.

B Les défis extérieurs

Le bassin de la Mer Noire s’est considérablement développé au cours des cinq dernières années, Ukraine et Russie en tête, pour représenter actuellement 1/3 des échanges mondiaux de céréales (60 millions de tonnes sur 180).

a/ La montée de l’Ukraine

Après un effondrement suite au démantèlement de l’URSS, l’Ukraine est en passe de redevenir le « grenier » à blé de l’Europe. En effet, les réformes de son secteur agricole donnent aujourd’hui à l’Ukraine les moyens de valoriser pleinement des avantages naturels considérables.

Il y a tout d’abord la remarquable fertilité des fameuses « terres noires » ou « tchernoziom », riches en potasse, phosphore et oligo-éléments du fait d’un fort pourcentage d’humus. S’y ajoute un avantage topographique notable – de très grandes plaines cultivables qui représentent 90 % de la superficie nationale – et un climat favorable à la culture des céréales. La Surface Agricole Utile s’élève à 70 % du territoire, soit 42 millions d’hectares.

Puis il y a l’effort considérable consenti pour remettre en marche l’appareil de production. L’indépendance de l’Ukraine en 1991 s’est accompagnée d’un démantèlement de l’appareil soviétique tombé en désuétude suivi d’un effondrement complet de l’appareil de production agricole. En 1999, une loi a jeté les bases du renouveau, permettant la liquidation quasi-totale des kolkhozes et les premiers pas vers une privatisation des terres. Des loyers annuels très bas, un système fiscal très avantageux pour les entreprises agricoles institué en 1998, un affranchissement virtuel de la TVA en 1999, ainsi qu’une panoplie d’aides étatiques aux fermes ukrainiennes ont attiré les investisseurs étrangers. Ils trouvent en Ukraine des coûts de production bas (2 à 3 fois inférieurs à la France par exemple) grâce notamment à des charges fixes très basses et une règlementation sur l’emploi des pesticides moins stricte que celle de l’UE.

L’augmentation des volumes produits et exportés a également été favorisée par le soutien conjoint de la FAO et de la BERD. Celui-ci a permis de faciliter le dialogue entre les secteurs public et privé, facilitant la création d’un environnement politique plus favorable à l’arrivée d’investisseurs étrangers. Ce soutien conjoint a également permis la formation de nombreux agriculteurs ukrainiens pour une meilleure gestion de la protection des cultures et un meilleur stockage des récoltes.

Enfin, la baisse de la consommation nationale de céréales accroît ces dernières années les volumes disponibles à l’export. Les façades maritimes sur la Mer Noire et la Mer d’Azov favorisent quant à elle l’activité d’exportation.

C’est ainsi une véritable révolution agricole que connaît le pays depuis 20 ans, et qui l’a conduit en 2009 au 1er rang mondial d’exportation d’orge et de tournesol, au 2d rang pour le colza, au 4e pour le maïs, 6e pour le blé et 8ème pour le soja. Depuis 2010, la production de céréales a augmenté de 55 %, pour atteindre 64 millions de tonnes en 2017 (dont 26 de blé) et les exportations de 284 %. 50% des volumes exportés le sont à destination de l’Asie, et 30% de l’UE, avec laquelle l’Ukraine a conclu un accord d’association entré en vigueur en septembre 2017.

A noter toutefois que ce pays, tout comme la Russie dont l’évolution est analysée ci-après, est particulièrement soumis aux impacts des aléas climatiques, générant des variations très fortes des quantités produites d’une année sur l’autre.

b/ Le boom russe

L’agriculture de la Russie est également en plein essor. Ici aussi, il repose sur des atouts naturels. La partie occidentale de cet « état-continent » est une vaste plaine, où sont également présentes les terres noires, en particulier dans la partie méridionale. Mais si la production agricole russe a explosé au cours des 3 dernières années, c’est principalement par volonté politique. Suite aux sanctions économiques des Etats Unis et de l’UE visant le secteur énergétique russe en 2014, la Russie a riposté avec des sanctions sur une large gamme de produits alimentaires d’importation. La sanction s’est étendue aux denrées alimentaires de Turquie après la destruction d’un avion russe en Syrie. Les sanctions ont été accompagnées de l’annonce de l’objectif national d’autosuffisance alimentaire d’ici à 2020.

Pour atteindre cet objectif, les investissements locaux et étrangers sont grandement favorisés, par des mesures fiscales incitatives. Les technologies modernes, l’approvisionnement en machines et en engrais ont été largement déployés. En plus d’avoir dépassée quantitativement la récolte des EUA depuis 2015, la production de blé russe est favorisée à l’export par un taux protéique supérieur. Ceci est dû notamment aux efforts de sélection variétale en Russie, pour obtenir aujourd’hui des variétés de blé d’hiver adaptées aux rigueurs climatiques, et disposant d’un taux protéique allant jusqu’à 15 à 18%, tout en conservant des rendements élevés, de l’ordre de 100-120 q/ha.

L’espace disponible est également un atout pour que la Russie atteigne son objectif d’autonomie alimentaire. Elle a entrepris la reconquête de millions d’hectares de terres agricoles abandonnées depuis la chute de l’URSS.

Les résultats sont patents : le montant des exportations de blé russe en 2015 s’élevait à 20 milliards de dollars[1]. Parallèlement, la part des EUA sur le marché international du blé est passée de 50% dans les années 1970 à 15% en 2017. Et la Russie a diminué ses achats internationaux de produits alimentaires de 40% entre 2013 et 2015.

Initialement évaluée à 85 millions de tonnes, la récolte de blé russe 2018-19 sera moindre mais devrait néanmoins atteindre 70 Mt, et les exportations 35 millions de tonnes.

c/ La demande mondiale, l’enjeu de la sécurité alimentaire.

Les crises alimentaires que le monde a connues depuis 2007, les impacts d’ores et déjà constatés du changement climatique, ont rappelé que l’enjeu alimentaire n’appartient pas au passé, mais qu’il constitue bien un enjeu actuel que des organisations telles que la FAO rappellent régulièrement avec force et raison.

Celui-ci doit être une préoccupation d’actualité pour l’Union européenne qui doit :

- produire pour assurer une indépendance suffisamment effective aux citoyens européens ;

- produire de façon responsable et durable dans un monde où les ressources naturelles sont fragiles et limitées. Responsable : en refusant de sous-traiter à d’autres parties du monde nos devoirs en matière de gestion de ressources. Durable : car nous sommes redevables aux générations à venir de leur capacité à se nourrir et à évoluer dans des espaces de qualité ;

- contribuer à la sécurité alimentaire mondiale tout à la fois en développant les agricultures régionales à travers la politique de développement et en étant un fournisseur fiable des marchés mondiaux. En effet, seule grande zone agricole au monde bénéficiant de conditions de production relativement stables, l’Union européenne a une responsabilité particulière : contribuer à approvisionner avec régularité des marchés mondiaux structurellement demandeurs. Et ce, d’autant plus que la stabilité des marchés mondiaux est un élément décisif :

- du développement des agricultures des régions les moins développées dans un monde ouvert.

- De la stabilité géopolitique des régions structurellement déficitaires par leur capacité à assurer à leurs populations une alimentation en quantités suffisantes et à un prix abordable

- De la capacité à contribuer à limiter les crises migratoires.

L’union Européenne et ses filières agricoles doivent se mettre en position de répondre durablement à la hausse de la demande mondiale alimentaire, et tout particulièrement en ce qui concerne les céréales à destination de l’alimentation humaine, source incontournable et souvent de base de l’alimentation de régions entières, mais aussi d’avoir la capacité à être présent sur les autres segments de marché où la demande croît (amidonneries, malteries et alimentation animale). C’est une responsabilité économique, c’est aussi une responsabilité politique majeure.

C Les défis intérieurs

a/ Baisse du revenu des agriculteurs

Plusieurs facteurs sont responsables de la baisse du revenu que connaissent les producteurs céréaliers de l’UE depuis quelques années.

Il y a tout d’abord l’influence exercée par les paramètres du marché mondial. En ce qui concerne le blé tendre, l’offre mondiale légèrement supérieure à la demande depuis 2015 conduit à des prix bas face aux coûts de production et pour rémunérer les producteurs. Les faibles rendements de cette année 2017-18 dans l’UE, mais aussi en Russie, en Australie et aux Etats Unis ont inversé la tendance et donc permis au cours du blé tendre de remonter à plus de 200 euros la tonne à Rouen.

Parallèlement, les coûts de revient croissant de la céréaliculture se sont accrus, principalement du fait des produits phytosanitaires. Dans certains Etats membres, ce poste de dépense a augmenté pour les agriculteurs de 40% en 20 ans, du fait de coûts d’homologation de plus en plus élevés, et de taxes croissantes pour la pollution diffuse occasionnée.

L’augmentation du coût de l’énergie, ainsi qu’un nécessaire équipement en matériel de plus en plus précis et sophistiqué viennent s’ajouter.

Sur le plan des aides communautaires, la baisse provient d’abord d’une érosion progressive de la valeur des paiements directs au cours des dernières années, accentuée dans les Etats membres qui ont fait le choix de transférer des montants importants d’aides du 1er vers le second pilier. Les céréaliers sont également affectés par les choix des EM d’opter pour des bonifications des aides découplées PAC pour les premiers hectares, ce qui impacte particulièrement les exploitations de grande taille, situées dans les zones intermédiaires, à l’équilibre économique déjà fragile.

b/ Volatilité du marché

Il y a encore quelques années de cela on pouvait qualifier le marché des céréales de « plat » et de relativement prévisible. Les prix réagissaient surtout aux soubresauts de la météo. L’accroissement de la demande, le renchérissement des coûts du pétrole et du fret, la financiarisation des marchés ont ramené leur lot de volatilité́. Quant aux soubresauts de la météo, ils se font désormais plus fréquents et d’amplitude plus importante du fait du réchauffement climatique, avec des réactions plus fortes de marchés largement financiarisés.

Les variations de prix se caractérisent dorénavant par leur soudaineté et leur brutalité. D’environ 15 euros par tonne sur une campagne, l’amplitude peut désormais dépasser les 100 euros la tonne.

c/ Risques climatiques

Le changement climatique actuel provoque une augmentation de la fréquence des « évènements extrêmes », qu’il s’agisse de précipitations, de températures, ou de vents inhabituels. Pour l’agriculture, cela se traduit généralement par une réduction des rendements et une plus grande variabilité de ceux-ci.

Les céréales, en particulier le blé dur et l’orge d’hiver, sont notamment sujet au phénomène de verse, que les pluies orageuses ou battantes favorisent, et qui provoque une perte de rendement, une baisse de la qualité des grains et un rallongement du temps de récolte.

Les précipitations inhabituellement importantes provoquent une saturation des sols en eau, ce qui perturbe l’extension et le fonctionnement du système racinaire.

A l’inverse, les rendements sont également impactés par la sécheresse, en particulier dans les zones ou les sols sont superficiels avec une faible réserve utile, et au cours de la montaison des céréales. La sécheresse que connaît une partie de l’Europe en cet été 2018 en est un exemple.

Face à ces menaces d’ampleurs croissantes, les agriculteurs sont actuellement démunis, notamment du fait d’un développement qui reste faible des assurances climatiques.

d/ Disponibilité des produits phytopharmaceutiques

Comme toute culture, celle des céréales impose de se prémunir contre les ravageurs, qu’ils soient des micro ou des macro organismes, et de favoriser la culture contre les adventices. Mais les agriculteurs sont aujourd’hui confrontés à une raréfaction des substances homologuées, à une augmentation de la pression due au changement climatique, et donc placés face au défi de trouver rapidement des alternatives efficaces.

En ce qui concerne les insecticides utilisés pour protéger les cultures, le défi actuel pour les agriculteurs concerne la classe des néonicotinoïdes, qui a connu une large diffusion depuis la découverte en 1985 de l’imidaclopride. Ces insecticides ont pris la place des organochlorés et organophosphorés tels le DDT et sont devenus les insecticides les plus utilisés dans le monde car, étant employés majoritairement en enrobage des semences, de manière prophylactique, ils permettent d’éviter la diffusion liée aux épandages aériens. Mais du fait de leur faible biodégradabilité et de leur toxicité pour les insectes, ils se concentrent dans les réseaux trophiques et sont mentionnés comme cause de mortalité chez les insectes pollinisateurs. L’EFSA a confirmé dans ces conclusions en février 2018 cette dangerosité pour trois types d’abeilles évaluées.

Le 27 avril 2018, la majorité des Etats de l’Union européenne a voté l’interdiction de trois néonicotinoïdes, la clothianidine, l’imidaclopride et le thiaméthoxamesur, à partir de 2019 pour toutes les cultures en plein champ dans l’UE, avec pour seule exception les usages en serre.

Le coût de l’interdiction des néonicotinoïdes pour la culture du colza dans l’UE a été récemment évalué à 900 millions d’euros par an. Sur le blé et l’orge, l’imidaclopride permet d’éviter des pertes de rendements de l’ordre de 20 à 30% causées par la jaunisse nanisante.

Et en ce qui concerne les herbicides utilisés pour la céréaliculture, le principal sujet est en lien avec les débats qui existent au sujet du glyphosate. Alors que la licence d’exploitation de la molécule (découverte dans les années 50) arrivait à son terme en décembre 2017, les Etats membres ont voté en novembre pour une prolongation de 5 ans. En octobre 2017, le Parlement européen s’était prononcé –de manière non contraignante – en faveur d’une disparition progressive du glyphosate d’ici 2022.

A ce jour, une telle interdiction pousserait la plupart des agriculteurs européens à employer des herbicides plus coûteux et parfois plus dangereux, et revenir à un désherbage par le travail du sol, avec ses conséquences environnementales. Le surcoût serait réel. L’utilisation moyenne de ce produit est pour la Belgique de 1,81 kg par hectare de SAU, les Pays-bas, de 1,56 kg, contre 1,10 pour la France ou 1,00 pour l’Allemagne. A titre de comparaison, le surcoût a été évalué pour l’agriculture française à 2 milliards d’euros par an.

e/ Durabilité environnementale et rendement des cultures

En matière d’agriculture, les principaux compartiments des écosystèmes concernés par la durabilité sont le sol cultivé et l’eau.

Certains sols de zones céréalières dans l’UE souffrent d’hypofertilité[2]. Plusieurs causes sont invoquées pour expliquer cette évolution, telles que le raccourcissement des rotations, la diminution du recours aux amendements organiques, des apports en azote excessifs, qui favorisent la minéralisation du carbone organique, ainsi que le labour profond, qui perturbe la vie microbienne du sol et donc la synthèse des nutriments assimilables par les plantes. En 2008, la Commission Européenne estimait que 45% des sols européens avait un taux de matière organique très faible, avec moins de 2% de carbone organique, dans les pays d’Europe du Sud mais également en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Belgique[3].

Dans plusieurs pays céréaliers de l’UE, et notamment de l’UE-15, les rendements en céréales ont tout au moins stagné au cours des 15 dernières années. Il y a en la matière davantage d’hypothèses que de certitudes. La reconversion de bonnes terres céréalières en zones urbanisées, et parallèlement à cela, le retournement de prairies dans des zones moins optimales pour la céréaliculture est une hypothèse. L’appauvrissement de certains sols en carbone organique en est une autre[4].

Quant au recours aux herbicides dans le cadre de la lutte contre les adventices, il fait l’objet d’une attention de plus en plus forte du fait du risque de ruissellement lié à ces produits surfaciques.[5].

f/ Réforme actuelle de la PAC

Dans le contexte de recul de la rentabilité du secteur, les propositions budgétaires et celles de réforme de la PAC accentuent les menaces qui pèsent sur la filière Céréales. Elles entraineraient de façon cumulée une baisse moyenne du revenu des agriculteurs européens comprise entre 16 et 20%. D’une part, l’impact de la baisse de 12% du budget de la PAC (euros constants) provoquerait une chute de plus de 8% en moyenne communautaire, avec des effets négatifs particulièrement forts pour les secteurs des grandes cultures, où les paiements directs représentent une part importante du revenu. Pour le secteur des céréales et oléoprotéagineux, l’étude d’impact de la Commission évalue à 6% la baisse de revenu dans le cas d’une réduction de 10% des aides au revenu. D’autre part, de l’aveu même de la Commission européenne, dans son étude d’impact, les propositions de réforme présentée le 1er juin génèreraient une baisse supplémentaire comprise entre 8 et 10% du revenu agricole selon les options retenues par les Etats membres.

Une telle stratégie provoquerait inéluctablement la sortie d’agriculteurs avec l’abandon de territoires tout particulièrement en zones intermédiaires, ainsi qu’un agrandissement des exploitations. Elle freinerait la capacité d’investissement et le renouvellement des générations, malgré les outils proposés en faveur des jeunes agriculteurs qui ne pourraient compenser la baisse de revenus, annoncée par ailleurs.

Quant au nouveau mode de mise en œuvre proposé dans la réforme de la Commission européenne, une telle évolution – qui ouvre la voie à une renationalisation, avec un transfert majeur de responsabilité pour le premier pilier aux Etats membres – mettrait sévèrement en compétition leurs cadres règlementaires, avec naturellement des avantages en matière de compétitivité pour les moins-disants en matière environnementale. Cette évolution serait aussi un glissement de la PAC vers un programme principalement géré dans une relation bilatérale entre les administrations agricoles nationales et les services de la Commission européenne, au détriment de la relation directe entre les co-législateurs de l’UE et les bénéficiaires c’est-à-dire les agriculteurs.

II-Réussir au cœur d’une âpre concurrence

A Attentes des marchés

a/ Redevenir un acteur de 1er plan au niveau mondial

Alors que les concurrents de la Mer Noire sont en pleine conquête des marchés d’exports de céréales, notamment en ce qui concerne la première céréale exportée à savoir le blé, l’Union européenne a fortement reculé au cours des trois dernières années. Toutes céréales confondues, ses exportations ont chuté de près de 30%.

La part du blé tendre d’origine UE dans les importations a reculé de 19% au Maroc, 49% au Cameroun et 52% au Sénégal entre les années 2015-16 et 2016-17.

Pour les producteurs céréaliers de l’UE, s’il existe bien un enjeu en termes de qualité des grains, lié aux exigences de la panification, un enjeu substantiel réside dans la quête d’une compétitivité croissante.

En effet, les taux protéiques et de gluten inférieurs des blés de l’UE peuvent à faible coût être corrigés dans les pays importateurs. C’est en fait par leurs prix très bas que les producteurs russes et ukrainiens font largement la différence, et gagnent très rapidement les marchés à l’export. Le défi est tel que pour être relevé, il nécessite de la part des producteurs de l’UE une augmentation des rendements accompagnée d’une baisse des charges opérationnelles.

b/ Ne pas perdre de poids sur le marché UE

La première zone consommatrice des céréales d’origine UE est l’Union européenne elle-même. Il y a donc également un fort enjeu de compétitivité des céréales de l’UE en son sein même. Et cet enjeu est décuplé par l’offre extérieure de plus en plus abondante et de qualité.

Les importations de l’UE toutes céréales confondues ont augmenté de 137,5% entre 2009-10 et 2016-17.

La compétitivité des céréales européennes sur le marché même de l’Union Européenne pose inévitablement la question des règles s’appliquant aux importations.

L’Union Européenne a adopté un des niveaux d’exigence les plus forts du monde en matière de règles tant sociales qu’environnementales. Qu’en est-il des importations ?

L’ouverture des marchés communautaires suppose, pour être positif, que les mêmes règles s’appliquent aux productions européennes et aux importations. Il en va certes de la compétitivité relative des agriculteurs européens, il en va aussi du respect des consommateurs de l’Union Européenne qui estiment légitimement que les importations acceptées sur le territoire européen présentent un niveau équivalent d’exigences.

Or, il doit être constaté que ce n’est pas le cas. L’exemple des productions réputées biologiques importées est frappant. Les cas répertoriés récents dans le secteur animal pour des produits d’Amérique du Sud sont présents à l’esprit. Dans le secteur végétal et des céréales, les divergences en matière d’itinéraires culturaux autorisés ou non, de variétés autorisées ou non …. tendent à s’accentuer, alors qu’en parallèle les négociations commerciales y prêtent peu, voire pas attention.

B Les leviers d’action

a/ La digitalisation de l’agriculture

Pour gagner en compétitivité et en durabilité avec une augmentation de leurs rendements accompagnée de la diminution de leurs charges opérationnelles, les producteurs de betteraves de l’UE disposent d’une solution privilégiée : la digitalisation de l’agriculture.

La digitalisation de l’agriculture est un moyen pour optimiser l’usage des traitements réalisés sur les cultures. Il s’agit de recourir aux technologies numériques et à la géolocalisation afin de caractériser au mieux les sols de l’exploitation agricole pour pouvoir prendre en compte l’hétérogénéité intra-parcellaire et ainsi apporter « la bonne dose d’intrants –eau, fertilisants, produits phytosanitaires – au bon endroit et au bon moment ». Parmi les intrants, les traitements phytosanitaires en particulier ont des coûts élevés tant sur le plan économique qu’environnemental. Il s’agit donc d’un poste absolument central pour atteindre l’objectif de double performance des exploitations agricoles.

Des études menées dans un réseau de fermes sur le blé tendre et le maïs montrent déjà des résultats tangibles et prometteurs, en termes de bénéfices à l’hectare (de 80 à 200 euros/ha) et de réduction des intrants (de 30 à 70%) (Fermes Leader, InVivo). En Grèce, une expérimentation menée sur 9 sites pilotes – 3 dévolus à l’arboriculture et 2 aux cultures arables – a évaluée que les économies moyennes réalisables pour les produits phytosanitaires pouvaient s’élever à 63%.

b/ Outils assurantiels de gestion de la volatilité, fond européen de gestion des crises majeures en agriculture.

Dans le cadre de l’actuelle réforme de la PAC, il n’y a pas de nouvelle avancée en ce qui concerne les outils nécessaires pour assurer la résilience des exploitations agricoles face aux aléas climatiques. Les avancées offertes par l’Omnibus – le taux de perte pour le déclenchement des fonds mutuels et assurances climatiques porté à 20% (au lieu de 30%), et le cofinancement des primes porté à 70% (au lieu de 65%) – sont récentes et butent sur les arbitrages budgétaires nationaux des moyens PAC à allouer ou non à la gestion des risques. Cette gestion doit devenir une priorité pour assurer effectivement la résilience économique des exploitations agricoles.

La réforme de la réserve de crise pour la rendre pluriannuelle et donc plus opérationnelle est proposée, mais aucun moyen suffisant n’est prévu pour constituer un fonds doté de ressources suffisantes. Il y a là aussi une importante lacune que le législateur communautaire se doit de combler.

La mise en place d’un fonds européen de gestion des crises en agriculture, financé par une réserve de crise pluriannuelle dotée de façon adéquate, doit être réalisée pour alléger le coût de la réassurance des assurances climatiques et prendre le relai des outils IST dès lors que les risques deviennent des crises profondes (voir note Farm Europe afférente).

Parallèlement, il convient que la prochaine PAC reconnaisse l’intérêt d’encourager les agriculteurs à mettre en place des épargnes précaution. Si l’incitation fiscale liée à un tel dispositif est du ressort des Etats membres, il serait opportun que la PAC cale au niveau de l’Union européenne ce que constitue juridiquement et en comptabilité une telle épargne de précaution, ainsi que quelques principes de base simples de reprise de cette épargne.

c/ L’amélioration génétique pour répondre aux attentes sociétales et s’adapter aux enjeux climatiques

Dès la fin des années 60, un programme d’amélioration génétique du blé tendre visant à remplacer les traitements fongicides par l’utilisation de variétés résistantes aux maladies a permis d’augmenter la diversité génétique du blé en introduisant la résistance aux rouilles et piétin-verse.

Aujourd’hui, les travaux de sélection se portent sur une approche globale de la rusticité, en travaillant sur la résistance aux maladies, sur une meilleure valorisation de l’azote disponible, sur la compétitivité vis-à-vis des adventices, ou encore la tolérance à la sécheresse.

En termes de méthodes disponibles pour réaliser les travaux d’amélioration, la possibilité du recours aux nouvelles techniques de sélection variétale au sein de l’UE reste un sujet d’interrogation auquel la Commission et les co-législateurs doivent avoir le courage de s’atteler à la suite de la lecture de la réglementation actuelle faite par la Cour de Justice de l’UE fin juillet.

d/ Les méthodes culturales

Les pratiques culturales et notamment le travail du sol sont une piste pour tenter de retrouver une croissance des rendements. Une méta-analyse parue en octobre 2017 et s’appuyant sur des travaux menés dans 62 régions a confirmé au niveau mondial que le non-travail du sol engendre davantage de biodiversité microbienne, elle-même permettant une meilleure fertilisation du sol en éléments minéraux assimilables par les plantes[6]. Une autre étude, menée en Suisse de 1994 à 2004 a révélé des rendements de légumineuses et de céréales significativement plus élevés en semis direct[7].

Cependant, le non labour suppose une gestion des adventices et la destruction du plus grand nombre avant les semis, sans quoi les agriculteurs n’auront aujourd’hui d’autres solutions qu’un retour au labour profond.

e/ Les aspects logistiques : stockage et transports

Chaque semaine, ce sont environ 4 millions de tonnes de céréales et oléo protéagineux pour une valeur d’1 milliard d’euros qui circulent au sein de l’UE. D’où l’importance d’assurer un fonctionnement optimal du stockage et du transport de ces marchandises, afin d’éviter les défauts d’approvisionnement et une volatilité accrue des prix.

Le stockage

Moins de 15% des céréales produites sont autoconsommés à la ferme. Tout le restant est commercialisé auprès des entreprises en aval, qu’elles soient de transformation ou d’export, et il dépend donc des centres de collecte et de stockage. Le stockage représente un maillon essentiel de la chaîne logistique qui permet à l’UE de jouer son rôle de stabilisation des approvisionnements alimentaires dans le monde.

Les capacités de stockage pour les COP dans l’UE ont augmenté de 20% entre 2005 et 2015, atteignant 359 millions de tonnes, alors que les productions augmentaient de 11%, atteignant 346 millions de tonnes. Cependant, un risque demeure par endroits, appelant de nécessaires investissements. Ils sont d’autant plus nécessaires que la volatilité des prix impose une gestion stratégique des stocks et donc des capacités accrues. En Europe Centrale, les déficits se sont estompés (de 3,9 Mt en Pologne), se sont transformés en surplus (de 5,3 Mt en Roumanie), voire des surcapacités se sont accrues (en Hongrie et Bulgarie). En Europe de l’Ouest, seule l’Espagne est parvenue à obtenir un substantiel surplus de capacités (3 Mt). C’est au Danemark, au Royaume-Uni et en Allemagne que les déficits de capacités se sont le plus dégradés.

Pour remédier aux goulots d’étranglement, l’emplacement approprié de la capacité de stockage supplémentaire (par exemple dans les centres de transport clés ou les terminaux d’exportation) et l’accès à une infrastructure logistique adéquate sont d’une importance critique. L’accès à des fonds publics plus diversifiés que seulement ceux du FEADER apparaît nécessaire pour cela.

Le transport

Les routes, les voies ferrées et les voies navigables intérieures jouent des rôles différents dans le transport des COP, et sont souvent combinées. Pour les trois types de transports et les 4 couloirs principaux de circulation des COP (Rhin-Danube, Rhin-Alpes, Baltique-Adriatique et Mer du Nord-Mer Baltique), des goulets d’étranglements persistent.

L’amélioration des conditions de chenal des voies navigables intérieures, en particulier le long du Danube – 18 goulets y ont été identifiés – présente d’importantes opportunités d’investissement, notamment pour que les productions croissantes roumaines, hongroises et bulgares soient mieux valorisées. Les investissements futurs devraient également porter sur l’amélioration de l’interopérabilité des chemins de fer afin d’améliorer l’efficacité et de réduire les temps d’attente dans les terminaux transfrontaliers, notamment en Allemagne et en Autriche. Les investissements futurs devraient également viser à améliorer la connectivité régionale des transports, afin de résoudre les problèmes de congestion routière sur les autoroutes et les voies ferrées grâce à l’extension des capacités aux emplacements et sections critiques – tels que les passages alpins vers l’Italie – et à la construction d’itinéraires de contournement.

III- Conclusion : une stratégie gagnante pour la filière céréales de l’UE

L’agriculture européenne est confrontée à des défis communs qui ne peuvent être résolus efficacement que si l’Europe est solidaire. Une cohérence communautaire dans les outils financiers de soutien aux agriculteurs et les objectifs environnementaux associés est donc essentielle. D’une part, elle permet d’éviter une concurrence qui tournerait à l’avantage des moins regardants quant au respect de l’environnement. D’autre part, elle permet d’éviter la concentration des aides sur des secteurs ciblés dans le but de concurrencer ces secteurs dans les autres états membres.

Le niveau excessif de subsidiarité et de flexibilité, la fragmentation du cadre politique, ainsi qu’un niveau d’ambition réduit en ce qui concerne le budget de la PAC, sont autant d’éléments qui pourraient transformer le marché agricole de l’UE en un champ de bataille. Celui–ci verrait 27 stratégies agricoles différentes se mesurer entre elle, voire même s’affronter.

Par l’adoption du rapport du Parlement européen sur l’Avenir de la Politique Agricole Commune le 16 mai 2018, les députés européens ont fait le choix d’une approche équilibrée appelant à un « niveau raisonnable de flexibilité dans un cadre commun solide de règles européennes, de normes de base, d’outils d’intervention, de contrôles et d’allocations financières convenus au niveau européen par le co-législateur pour garantir des règles du jeu équitables pour les agriculteurs ». Ils ont souligné la nécessité de sécuriser la relation directe entre les co-législateurs de l’UE et les bénéficiaires – les agriculteurs – et de ne pas transférer la majeure partie de la gestion du premier pilier aux États membres.

La stratégie gagnante pour la filière Céréales de l’Union européenne se doit de garder cette base solide au niveau communautaire, au sein du premier pilier, tout en conservant une flexibilité nécessaire pour les ajustements au niveau local.

Cette stratégie communautaire gagnante, portée par la PAC, devrait être l’ambition d’emmener toutes les agricultures européennes vers la double performance sur les 7 prochaines années.

Des recommandations, déclinées en fonction des différents défis et visant à incarner la double performance dans la PAC sont présentées ci-après.

A Le premier pilier

Recommandation n°1

La garantie d’un minimum de 60% du 1er pilier (avant transfert) consacré au financement des aides découplées de base est une mesure nécessaire face au défi de la baisse du revenu des céréaliers, étant donné l’importance des aides PAC dans le revenu des exploitations céréalières. Sans quoi l’assolement en céréales risque de reculer fortement – jusqu’à 7% d’après l’étude d’impact de la Commission – au profit d’une réaffectation à d’autres cultures voire d’une déprise agricole

Recommandation n°2

La création et la dotation adéquate d’un fond européen de gestion de crise pluriannuel est un point essentiel, aux côtés des assurances climatiques, des IST et de l’épargne de précaution, pour relever efficacement les défis des aléas climatiques et de la volatilité des prix.

Recommandation n°3

La promotion de l’agriculture digitalisée au sein du premier pilier, en inscrivant une aide forfaitaire d’incitation à la transition vers la double performance dans l’Eco-Scheme, devrait être une priorité de la politique communautaire pour l’agriculture. Ce moyen est à privilégier pour atteindre la double performance et donc relever les trois défis suivants : celui de la concurrence à l’export sur le marché mondialisé, par les gains de compétitivité obtenus, de la durabilité environnementale et de la pression règlementaire sur les produits phytosanitaires, par l’optimisation des apports d’intrants.

Recommandation n°4

Reconnaître au sein du 1er pilier les actions menées en matière de transition agro-écologique de systèmes d’exploitation qui permettent de maintenir et développer la capacité de production de l’Union Européenne.

B Le second pilier

Le deuxième pilier de la PAC devrait être mobilisé en priorité pour soutenir l’investissement et la formation des agriculteurs engagés dans la transition de double performance.

Recommandation n°5

Prioriser dans la mobilisation des outils MAEC, d’investissement et de formation – au sein du second pilier – les agriculteurs réalisant la transition vers la double performance. Il s’agit d’une condition indispensable à une large expansion de l’agriculture digitalisée. Une telle révolution technologique ne peut se produire qu’avec un accompagnement humain à la hauteur des changements occasionnés.

Recommandation n°6

Reconnaître au sein du 2nd pilier de la PAC la complémentarité et le nécessaire équilibre entre environnement et économie en adoptant une double règle d’au moins 30 % des fonds vers des mesures environnementales (mesures en faveur des zones défavorisées comprises) et d’au moins 30 % des fonds vers des mesures économiques (investissements, formation, conseil, gestion de risques).

Recommandation n°7

La dotation des outils assurantiels de gestion des risques climatiques et des Outils de Stabilisation des Revenus doit être une priorité des EM dans leur mise en œuvre de la PAC, pour faire face au défi de la volatilité croissante des prix, que la financiarisation des marchés et les aléas climatiques favorisent.

Recommandation n°8

La mise en place, au sein du second pilier, des mesures fortes en faveur des investissements dans le développement pour l’amélioration variétale des céréales, dans les investissements d’innovation du numérique, de la robotique et du bio-contrôle, est une mesure complémentaire pour faire face aux aléas climatiques.

Recommandation n°9

La promotion de la coopération entre les acteurs de la filière Céréales et les pouvoirs publics dans les EM des Alpes, du Danube ainsi qu’entre la France et le Benelux est nécessaire pour solutionner les défis logistiques qui menacent la fluidité de circulation des céréales.

C Hors pilier

Recommandation n°10

Le maintien de la dotation budgétaire de la PAC au niveau actuel de l’UE-27 est une mesure essentielle pour participer, avec la digitalisation de l’agriculture et une gestion adéquate des risques et crises, à la construction d’un secteur agricole céréalier européen fort, compétitif et relevant efficacement les défis de la durabilité.

Recommandation n°11

Mettre comme préalable à tout accord commercial l’exigence de respect des règles et standards de production européens (environnementaux et sociaux) par les produits importés.

Recommandation n°12

Revisiter la directive (EC) 18/2001 au regard des évolutions scientifiques réalisées depuis 2001 en matière de sélections variétales et définir clairement, sur des bases scientifiques, le cadre juridique devant s’appliquer aux techniques traditionnelles de mutagénèse, aux techniques de transgénèse (OGMs) et aux nouvelles techniques de mutagénèse dirigée.

Le tableau ci-après résume les défis auxquels la filière est confrontée, et les recommandations de Farm Europe consécutives.

| Défis | Recommandations |

| Baisse du revenu des céréaliers | 1- Consacrer a minima 60% du pilier 1 au financement des aides découplées de base |

| -Aléas climatiques

-Volatilité des prix |

2- Mettre en place un fonds européen pluriannuel de gestion des crises en agriculture |

| -Concurrence à l’export

-Durabilité environnementale -Produits phytosanitaires -Baisse du revenu des céréaliers |

3- Promouvoir l’agriculture digitalisée en inscrivant dans le pilier 1, à travers l’Eco-Scheme, une aide forfaitaire d’incitation à la transition vers la double performance |

| -Durabilité environnementale,

-Baisse du revenu des céréaliers |

4- Reconnaître au sein du 1er pilier les actions menées en matière de transition agro-écologique de systèmes d’exploitation |

| -Concurrence à l’export

-Durabilité environnementale -Produits phytosanitaires -Baisse du revenu des céréaliers |

5– Prioriser dans la mobilisation des outils MAEC, d’investissement et de formation du pilier 2 les agriculteurs réalisant la transition vers la double performance

6- Consacrer au moins 30 % du 2nd pilier à des mesures économiques (investissements, formation, conseil, gestion de risques). |

| Volatilité des prix | 7- Doter financièrement les outils assurantiels de gestion des risques climatiques et les Outils de Stabilisation des Revenus du pilier 2 |

| Aléas climatiques | 8- Mettre en place au sein du pilier 2 des investissements dans la recherche et le développement pour l’amélioration variétale des céréales |

| Logistique | 9– Promouvoir la coopération entre les acteurs de la filière Céréales et les pouvoirs publics dans les EM des Alpes et du Danube + mener à bien le canal Seine-Nord |

| Baisse du revenu des céréaliers | 10- Maintenir la dotation budgétaire de la PAC au niveau actuel UE-27 |

| -Durabilité environnementale

-Baisse du revenu des céréaliers |

11- Mettre comme préalable à tout accord commercial l’exigence de respect des règles et standards de production européens |

| -Concurrence à l’export

-Durabilité environnementale -Produits phytosanitaires -Baisse du revenu des céréaliers -Aléas climatiques |

12- Revisiter la directive (EC) 18/2001 au regard des évolutions scientifiques réalisées depuis 2001 en matière de sélections variétales |

[1] Ce montant représente un tiers des bénéfices liés à l’exportation du gaz.

[2] Certains sols ont perdu jusqu’à 2 gr/kg/an entre 1978 et 2003. Rapport The State of soil in Europe, Agence Européenne de l’Environnement, 2012, pages 13 et 14

[3] Rapport The State of soil in Europe, Agence Européenne de l’Environnement, 2012, page 10

[4] Agreste Primeur, Numéro 210 – mai 2008

[5] « En France métropolitaine, les molécules retrouvées dans les nappes et les rivières sont majoritairement des herbicides. Ils cumulent à eux seuls plus de 80% des détections dans les cours d’eau ! » Guide phytosanitaire, Edition 2017.

[6] Stacy M.Zuber, María B.Villamil, Meta-analysis approach to assess effect of tillage on microbial biomass and enzyme activities, in Soil Biology and Biochemistry, Volume 97, June 2016, Pages 176-187

[7] Andreas Chervet et al., Rendements et paramètres du sol après 20 ans de semis direct et de labour, Recherche Agronomique Suisse 7 (5) : 216–223, 2016. La teneur en carbone organique dans la couche superficielle du sol était nettement plus importante en semis direct qu’en labour.